難聴というものを伝えてみようと思った

難聴者というのは、理解され難いモノのようです。

なんども説明しては理解された風に接せられ、それに期待して裏切られ、酷い言葉を浴びせられる事で、

理解してもらう方法を自分なりに試行錯誤しては酷い扱いをうけて心が折れるの繰り返し。

みんな、そのうち考える事をやめた。

でも、伝えなければお互いに理解しあえないのではないだろうか。

私は今、聞こえの説明として「聴こえの可視化」という方法を試しています。

その前に、まず私の耳の事を少々お話しします。

お急ぎの方は飛ばしてもらっても結構です。

とりとめもない文章で申し訳ありません。

長く冗長なのは御容赦ください。

最初の自覚

私の耳が少し悪い事は、幼稚園の年長組さんの頃から自覚があって

小学校の頃は身体測定のたびに聴覚は再検査が帰ってきていました。

それでも人より少しというレベルのまま成人する頃までは

多少不便だなと感じるくらいで、それが当たり前だとおもっていたのです。

以前の日常での心がけ

さすがに授業とかでは聞こえませんでしたでは済ますわけに行かないので、

席順では前の方を希望したりしていました。

「物好きなヤツ」という印象を持たれていたうちは良かったのですが、

「先生に媚を売るやつ」と考える人も居たようで、そうした方々から色々ありました。

セミナーや講習会なんかでもアリーナ席はいつも空いてるので

席取りで困らないという点では有り難かったのかも知れません(笑)

中度難聴を知る

そんな私ですから中度難聴者のご多分に漏れず、

「自分は障害者ではない。ちょっと人とは違うだけなんだ」と思っていたし考えてました。

もちろん障害者を差別する意識も区別する意識もありませんでした。

ただ、障害者手帳とかそういうのとは完全に無縁の世界だと思っていたのです。

ところが三十路を半ばも越えようとする4年前の事。

たまたま難聴についての説明を探している時に、見慣れない言葉として中度難聴というものを知りました。

軽度難聴者は文字通り日常生活にはほとんど影響がない人ですし、自分もこれだと思っていました。

重度難聴者は、これも文字通り重度の難聴で、完全に聞こえないか、補聴器ナシでは日常生活を送る事が困難な人の事だと認識していました。

そこへ、「中度」です。

文字通りなのでしょうけど、じゃあどこが違うの?という疑問からコレについて調べていくと、

軽度と違って日常生活には支障があるけれど、

重度とも違って補聴器がなくても生活が出来なくも無い人だという感じです。

数字的には、軽度難聴が10db~30db位のハンデなら、重度難聴は100db~という感じで、

中度難聴というのはこの間にあって30db~90db位のハンデを持っている人という事になる。

中度難聴の特徴は、一番重くても障害者手帳が貰えないというレベルの難聴という事です。

どんだけ日常生活に支障が出ていても、補聴器が必要であっても全額自費で調達しなければなりません。

手帳もないので口頭で説明しなければなりませんが、そんな専門知識もなければ、

中度難聴という概念自体が世の中に浸透していない為、説明も難しいと来ました。

ただ、今よりもっと重度に悪化した時には、「最初に診察を受けた時」が障害認定の基準日になってくるので、診断書やら検査データやらを確保して自分で保存しておかなければならないという話しもありました。

私の最初の診断って、小学生の頃にまで遡りますが、

普通にカルテ保存期間は5年とかそんなんですからね・・・。

あればラッキーということで、病院に電話して調べてもらいました。

カルテはなかったけれど検査データはあったというので、送って戴きました。

そして現在のデータと比べると30年かけて20db位は悪化している事は見て取れました。

単純に見れば、もう30年たった67歳の頃には60~90dbの難聴という事になる。

そんなデータを見ると、

やっぱり障害者手帳とかそういうのとは無縁な世界で、

公的援助も、また日常生活での社会の無理解とも付き合い続けなければならないのだなという思いを強く持たされました。

これはもう、公金に頼らない生き方をしていくしかないな!と(笑)

そして、もっと上手に説明できるようにならないとな!と。

同時に、中度難聴という社会からも、社会制度からも見放された層が、私以外にも少なくない数存在するという事。

中度難聴というものを、もっと知ってもらいたい!

そう思うようになりました。

我、難聴を知り、難聴を伝えるの道

難聴って一言で言っても色々あるのが厄介。

一般的な認識での難聴って、

・耳元で大声で叫ばないと聞こえないとか、

・手話が必要なんでしょう?

そんな認識だと思います

でも私が現在知る難聴には

聞こえの程度による差別化(軽度・重度)と、

「感音性難聴」と「伝音性難聴」という機能性のモノという感じで、

判断基準が2系統有ることを知っています。

これらを上手に伝える為に試行錯誤を始めた次第です。

「私のは感音性難聴で、中度難聴なんですと。」

それでは伝わらないので、どんな風に聞こえているのかを色々例に出してました。

個人的に一番気に入っているのが

「字幕なしで韓国ドラマを見た時に似てます」という説明ですね。

韓国語は日本語とアクセントの位置や感情表現が似ています。

でも異言語なので字幕なしでは理解できないですよね?

でもたまたまTVの前を通りかかって、いつもどおり何言ってるか聞き取れないけど見ていたら、それが字幕なしの韓国ドラマだったことがあって、

ああ、日本のドラマでも同じじゃん(笑)って気付いた時には、

これは健聴者に理解してもらうのにはうってつけだと思ったのです。

「なんとなく感情表現は理解できる、音も聞こえている。

でも何言ってるか理解出来ない、聞き取れてないのかな?と自分を疑う。」

「ああ、コレ韓国語か~」(理解できなくて当然だわな)

みたいなね。

日本人なのに日本語が理解出来ていない、聞き取れていないから。

聞こえているけど聞き分けられない。

これが感音性難聴。加えて音量的にも聞こえ難い中度難聴付き。

耳栓か、イヤホンして会話聴いてくださいって感じです。

口頭ではあまり難しい説明はできません

でもインターネットなら長い文章でも興味を持ってくれている人は読んでくれる。

と期待して、詳しく書いてみています。

今年試している手法は「聴こえの可視化」というものです。

聴こえの【可視化】と、聴こえの種類

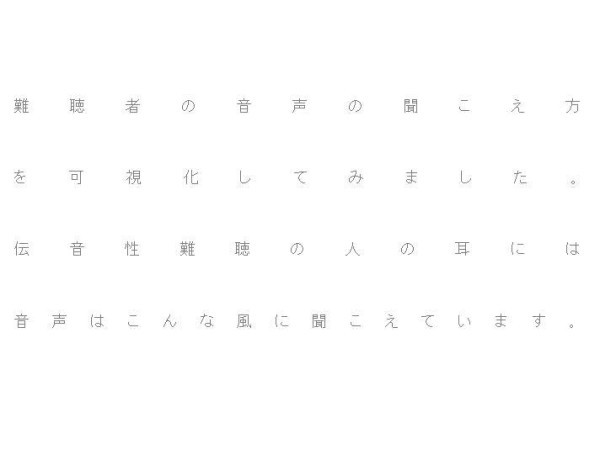

伝音性難聴

伝音性難聴というのは、一般的な認識に有るとおりの難聴で、

物理的に音が聞こえない性質の難聴です。

具体的には、何らかの理由で耳穴がふさがってしまっているとか、

内耳などの内部器官が奇形もしくは病気などによって機能を失ってしまっているケースなどが考えられています。

この難聴の場合は、どの音域(低音・中音・高音)でも等しく聞こえないか聞こえ難くなるのが特徴です。

絵にするとこんな感じです。

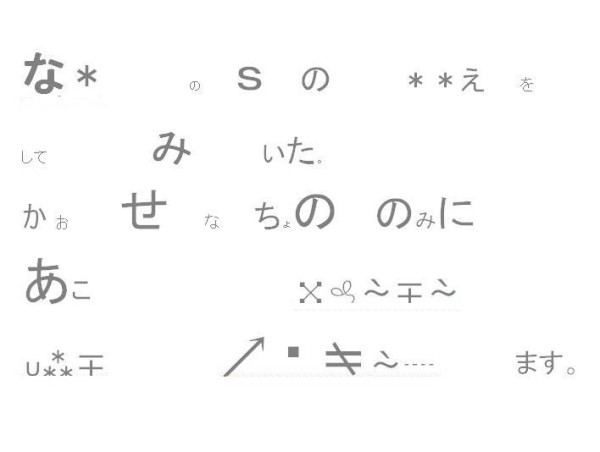

感音性難聴

感音性難聴というのは、音として聴こえてはいるけれど

言語として聞き取れていない性質の難聴を言います。

内耳だかの器官に到達した音を、電気信号に変換して神経に伝達するのですが、

この信号への変換が正常に機能出来ないから起きる障害です。

どのように聴こえているかというと、こんな感じです。

普通に軽度~重度までの音量による難聴も併発しているので、聞こえない、聴こえづらい音もあります。

また、感音性難聴の共通する特徴は、

低音域は聞こえやすく、高音域ほど聞こえにくくなるという、

聴力検査をすると右肩下がりの波打ったようなデータが出るのが特徴です。

一般的な老化による難聴もこちらが多いそうです。

厄介なのは、「聞こえている」ので、耳元で大きな声で叫ばれても困る点。

しかし、「聞取れていない」ので、本人は「聞こえなかった」と説明することになるので

「大きな声で話せばいいんだろう?」と解釈される点。

「大きな声で再度話しても【聴き取れない】」ので、

聞こえなかったとしても、2度3度はまだしも、

4度5度ともなると、繰り返しお願いするのが気が引ける、

また嫌な顔をされるのが経験上からわかっているので、

そこで「聞こえたフリ」をしてしまうのが中度難聴者の悩みであり悪い癖でもあります。

完全に聞こえないわけではないから、普通の会話にはテンポがあり、流れが有ることを理解しています。

聞き返すということは、それらをぶった切る行為である為、場がしらけてしまいます。

非常に面白くない空気が流れます。

それが誰のせいなのか、イヤでもわかります。視線が痛いです。

結果として、いつもニコニコして聞いているようになります。

でも90%理解できていません。

補聴器を得て、世界が変わった

たまたま妻の祖父が、あまっている補聴器をくれました。

色々あった結果の事ですが、1台7万円くらいします。

昔、耳穴式の補聴器を付けた事がります。

1個44万円です。寿命は4・5年です。

それに比べると安いですが、補聴器というのは着けてみればわかりますが、

片方だけ聞こえてもきちんと聴き取れないのです。

ど近眼の人が片目だけ眼鏡つけて車を運転する様な緊張感と危険性があるようなもので、

聞こえによる周囲の判断が出来なくなる事や、平衡感覚や距離感などが狂います。

今度の補聴器は、イヤホンを両耳のものに付け替えればいけるだけのパワーを持っていた

ので、交換して使用しています。

そうすると、今まで世界は静寂に包まれていたと思っていたのに、

空気の流れる音、小鳥が囀る音、衣擦れの音、時計が時を刻む音なんかが聞こえてきます。

鶯やほととぎすの鳴き声を耳にしたとき、

世界はこんなにも鮮やかな色合いを持ち、音もこんなに満ちていたのかと感動しました。

しかし、所詮は機械で音だけを大きくしているので、弊害も沢山あります。

事は聞こえれば良いというわけではない事にも気付かされる。

補聴器は万能ではないのだ・・・と。

日常生活でも支障がない音域もあるわけですから

音を大きくすれば、当然聞こえがマシな部分では苦痛になります。

またマイクの周辺の音しか拾えませんので、遠くの声は拾えない。

大体1m離れたら半減します。

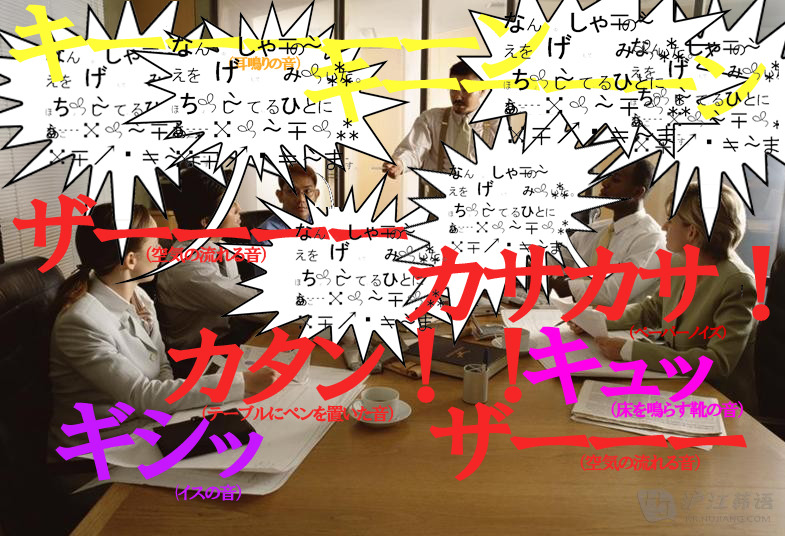

会議では4・5m離れた人の会話を拾うために、音量MAXの9にするわけです。

Minが0で、普段は3で生活しているのに、その3倍の音量です。

健聴者でも、普段の音が2倍以上で聞こえる状態を想像してもらえれば、

それがどれだけうるさい事か想像できるかと思います。

ここでも可視化を試みました。

単純に補聴器をつけただけの場合こんな感じです。

さっきの感音性の文字を入れてみました。

音は大きいけど、大きいだけで聴き取れない所は聞き取れないのです。

ただ、音量的に不足しているのは補えている感じです。

ここに、普段補聴器をつければ聞こえる、聞き取りやすくなる習慣が重なる事で、

「聞き取れないなら音を大きくすればいいじゃない!」とばかりに、音量が大きくなっていく。

どんどん大きくなっていくとどうなるかというと、

ハウリングもするし、耳鳴りもするし、紙を触る、めくる音がカサカサするし、

ペンを立てたり、寝かしたり、机をコツコツする音が爆音で鼓膜に突き刺さります。

ペンを床に落とそうモノなら激痛が走ります。

時にはテーブルを蹴ったりする音で苦悶にあえぐ事もあります。

本末転倒ってのはまさにコレです。

大抵は耐え切れなくなって補聴器を外します。

そして静寂の海に沈みこみ、

ニコニコしながら聞いているのです・・・聞こえてないけど。

これを見て、

「オマエは聞く気がないんだ」「努力が足りない」「病気じゃないんだから」「障害者じゃないんだろ?」とか言われます。

現実は障害者や病気の人より酷いんじゃないだろうか。

障害者になれば障害者枠の求人にも応募できる。

難聴に配慮してくれる職場を探す事も出来る。

しかし、私たちにはそれは適用されない。

障害年金は愚か、補聴器購入費用の助成もない。

壊れれば全て自費で買い替えになる。たとえ業務上で壊れても。

ですから、全て自己防衛せざるを得ない。

その上、やはり人に伝えていくと言う事も忘れてはならないのだと思う。

「理解されないからいいや」

「どうせ離しても無駄だろう」

そんな事を言って諦めている人が多いだろうけど、

せめて中度難聴というものがある事が、世の中に認知されるようになれば

口下手な人でも説明がしやすくなる。理解されやすくなる。

なら、当事者がみんなで少しずつ、理解される為の創意工夫をしていくしかない。

そのためのアイデアとして、「聞こえの可視化」というのは面白い手法なんじゃないかなと思います。

まだまだ良い方法があるのかもしれない。

しかし、釈迦も説くように、

そのものを伝える事は難しい、理解する事も難しい。

だから「方便」の力を借りるのだと。

妙法蓮華経 方便品第二には、長々とその事が書かれています。

私も諦めないで行こうと思います。