○Chapter1 日本の英語教育

日本の英語教育は間違っている

日本の英語教育は間違っている。そう断言できるのはゆとり世代の僕が6年間真面に授業を受けきて、そう感じているからだ。僕の周りでも、日本の英語教育を受けただけで不自由なく英語を話せる人はいない。

僕は田舎の公立中学校に通う、ごく一般的な学生であった。幼少期から家族の趣味でアメリカやヨーロッパに旅行したこともあり、英語に関する関心は人よりも高かったため、中学校3年間得意科目は英語であったが、成績表は5段階評価で3か4、中学3年の3学期のみ5であった。数字から見ても分かるように決して優秀な訳ではなかった。そんな僕が今、海外の大学院に通い、生活をして、この日本の英語教育に憤りを感じているからである。

高校2年の夏、偏差値教育に疑問を抱き、大学受験を恐れ、オーストラリアに逃げた。そこで受けたホームステイ先での日本人に対する偏見、語学学校での劣等感、様々な要因が人生を変えた。得意な英語が通じない、対等に話せない、言いたいことが言えない、生きる術がない。このままでは日本人としてやっていけない。そう強く感じ、その強い信念は今も変わっていない。

・全く通じない日本人英語

日本の英語教育では受動的な英語を教えている。大学受験も受動的な試験である。話す為の英語は評価されず、マークシートに打ち勝つ学力を6年間で教え込まれる。戦後の西洋の文化を受け入れるため読み書き重視の英語教育が盛んであったからである。

オーストラリアの留学先で僕は英語を第二言語とする学生向けの語学学校に通った。初日はPlacement Test(クラス分けテスト)の筆記試験が行われた。長文読解や文法問題、そして自由英作文のテストであった。そのテストの結果、僕はレベル別5クラスの1番上のクラスに入ることになった。クラスメイトはアジア出身の高校生を中心とするクラス、中国人、韓国人、タイ人にカンボジア人がいた。

授業初日、英語で自己紹介が出来ない自分に恥ずかしさと苛立ちを感じていた。他のアジア人が自分の夢やここに来た生い立ちを流暢な英語で話す中、僕は黙ってそれを聞くしかなかった。面白いことに彼らの話す内容はほぼ聞き取り理解することが出来た。日本では良く発言する落ち着きのない生徒であったが、ここではShy Boyというあだ名がついた。

自ら進んで話しかけるもクラスメイトは僕の英語を全く理解してくれない。僕のReally?という発言にクラスメイトは苦笑い。中国人のクラスメイトからRの発音の指導を受けたが「君の発音はもう直らない。」と言われてしまった。この時点で積極性はシャットダウンしてしまった。

・英語教育を変えたい

この悔しさと劣等感をバネに日本の英語教育を変えたいと強く感じるようになった。帰国後の高校2年に寺小屋(通称:密塾)を創設し、これまで500名以上の英語教育の被害者を目の当たりにしてきた。英語ができないというのはbe動詞、一般動詞が区別できないレベルではなく、bとdの区別がつかない中学3年生に、learnという単語を聞いたことがないという高校2年生。このような例は1人や2人ではない。義務教育を終えてもまともに英語が話せない。しかし彼らは激変できる。僕はそう確信している。

悪いのは彼らでもなく、一個人の問題でもない。英語教育を取り巻く全ての要因にある。国全体の抜本的な改革が必要であるということ。「偏差値30台が逆転合格!」「TOEIC400点が900点に!」これらは奇跡でもなんでもない。まともな英語教育を受けていなかった、そしてそのポテンシャルが開花しなかっただけのことであり、英語の試験で点数をあげることや、TOEIC900点をこえることは誰にでも可能性のあることなのである。

「英語」という言語の障害を克服できれば、日本では世界で活躍できる原石がたくさん転がっている。その未開拓の日本の原石を発掘し、日本のため、世界のために「英語」という最強の武器を使って世界で活躍してほしい。

・英語教育こそ諸悪の根源

日本の英語教育には改善すべき問題点が山ほどある。

①大学受験が悪い。

②先生が悪い。

③教科書が悪い。

④環境が悪い。

⑤日本語が悪い。

⑥小学校英語が悪い。

⑦予備校が悪い。

⑧大学が悪い。

この8点の問題点を細かく分析し、ゆとり世代から提案をしたい。

①大学受験が悪い。

学校では単語を覚え文法問題を解き、英語を日本語に訳すという作業が主流。実際に僕もそうゆう勉強(受験勉強)をしてきて、言語を使うということは意識せず、ただひたすら偏差値を上げるために勉強をした。大学受験の内容を変えない限り、この大学受験に対応した巨大な教育産業が進化し続けてしまう。

・偏差値が全ての指標

日本の高校生の大半は大学入試の為に受動的な英語を勉強している。英語を話すことよりも英語の偏差値を上げることが第一優先で、勉強する上で入試にでるかでないかが彼らにとっては最も重要な指標なのである。

「偏差値が低い人はダメ、大学入試は数字が全て」

そう僕が痛感したのが留学を決意した高校2年。頭がよければ東大には入れるがハーバードには入れない。

・予備校も同じことをする

それに拍車をかけて予備校や塾でもその延長線上の内容を教える。学校で習った内容の問題演習、または学校で理解できなかった部分の復習。マイナス要因にさらにマイナス要因を加えているようなものである。大学受験に合わせて教育産業が成り立ってしまうのは仕方がない。僕も塾を経営した立場として、大学名と合格者数が集客の要であることは重々承知しているが「東大京大○○名合格」=「良い教育」になってしまっている。

・1技能(2技能)テストから4技能テストの導入

2013年6月に僕にとっての朗報がニュースで流れた。「センター試験廃止TOEFL導入」というニュース。これで英語教育が変わる、と思っていたのも束の間、TOEFL導入に反対の声が多く出た。それもそのはず、日本人の高校生が解けるほどTOEFLは簡単ではない。それに加えTOEFLの受験料は約25,000円。

大学入試改革を考える上で最も難しい問題が予算である。政治家ではないので予算がああだこうだ言える立場ではないが、コスト削減のため、人件費が多くかかるスピーキングやライティングを入試から排除するのは反対である。さらに問題視されるのが、この高額な4技能テストが田舎の学生にまで平等に届くのか。より大きな教育格差に繋がってしまう可能性もある。

②先生が英語を話せない。

日本の先生は世界的に見ても群を抜いて優秀な人材を採用している。日本では徹底した教員養成と教員採用試験を突破した者のみが教師として働く権利を得る。僕がこれまで出会った先生の方は、明確な信念を持ち生徒との信頼関係を築いている人ばかりである。理想的な教師像にたくさん出会い刺激をもらってきた。

ただ唯一問題なのが、クラスルーム内で英語を使ってコミュニケーションをとる、まさに現代の学生が身につけるべき能力が軽視されているように感じている。先生の立場に立って考えてみると様々な要因があることが重々理解できる。

まず第一に、入試の問題。入試ではコミュニカティヴな能力を求められない。日本の入試をクリアできるよう指導していないとどんなにコミュニカティヴな英語を話す生徒を育てても社会的には評価されない。コミュニカティヴな英語力育成は僕が生まれる頃から叫ばれているが入試形態に大きな変化は見られない。

第二に学校の先生も被害者であるということ。日本の典型的な英語教育を受けてきた人が、指導する立場になって突如コミュニカティヴな授業を行えるとは考えずらい。研究では◯◯%の教師は自分が実際に受けたティーチングスタイルを貫いているという結果も出ている。自分が受けた教育がその教師の指導方針の核となっているということである。

教師の授業スタイルの評価。

日本の順位:74ヶ国中最下位

国際学力調査PISA2009

・人に見せられない授業をする先生

・英語検定準1級を持っている高校の先生は50%

・教員採用試験が甘い

・映像を活用していない。

世界中には外国人が出演して英語で話をしている映像が山ほどある。映像を活用することでクラスルーム内に外国人を招待できるのだ。僕は授業を行う際には必ず映像を使う。学習者はもはや板書やTeacher’s talkでは惹きつけられない。クラスルーム外のエンタメに勝る授業をするためには映像は不可欠である。

後述:映像の使い方

・教師は生徒のロールモデルでなければならない。

・教授法が間違ってる

・ALTの存在意義 先生の英語力

・学校の先生は働きすぎ 先生にもゆとり教育が必要

公立学校の教員離職率

http://tmaita77.blogspot.jp/2014/08/2012.html

教員の勤務時間OECD調査 53.9時間

2011年における国公立学校の教員の法定勤務時間は1,883時間と、OECD平均より200時間ほど長かった

・SETの活用

大阪府の先進的な動きを見て頂きたい。

大阪府は17年度からTOEFL導入を決め、教員免許の有無を関係なしに有能な教員スーパーイングリッシュティーチャー(SET)を募集することとした。教員免許がなくとも魅力的な授業ができる人材は日本には溢れている。教育現場に立つ者は教育者として総合的な人間力を兼ね備えていなければならないという声もあるが、僕はこの動きを日本中で起こる

教師のランキング化

・これから生き残る教師

これからは授業が上手な魅力的な教師がどんどん前に出てくる時代だと考えている。

生徒が教師を選ぶ時代、まさに高等教育や大学の授業と同じスタイルとなる。それもネット上に存在する無限大の先生を活用して学習者は知識を得ることとなる。すでに反転学習を目的とした映像を独自に作成し、ネット上に公開し、学校外の生徒から支持される教師も沢山いる。

・生徒が暇な時間を作る教師はダメ。

授業ってのはテンポが大事。忙しい生徒の貴重な時間を無駄にしない為にも1秒1分単位で授業進行を考え、集中させ詰め込む。グループ活動には十分時間を確保し発言機会を平等に設ける。それにより授業についていくための予習、復習の流れが出来る。

教員研修の充実

提案

文部科学省が英語教育強化事業として5億円以上の莫大な予算を教員研修に注ぎ込んでいる。

(1)英語教育強化地域拠点事業(2)外国語活動・外国語教育の教材整備(3)外部専門機関と連携した英語指導力向上事業(4)外部試験団体と連携した英語力調査事業(5)日本人若手英語教員米国派遣事業(6)教員定数の配置改善

小学校における英語教育実施学年の早期化、教科化、指導体制の在り方を日本再興戦略として動き出している。

③教科書が悪い。

4技能統合を意識したコミュニカティヴな教科書に生まれ変わった。ある高校の先生は日本の英語の教科書はこの10年間で劇的に良くなったと言っておられた。

・教科書が薄い

東京外国語大学の投野由紀夫先生が行ったアジア各国と日本の英語教科書比較の研究で

・教科書の内容がつまらない

授業で扱われる英語の教科書はつまらない。しかし、昔に比べると最近の教科書は進化しているのは間違いない。4技能を統合した内容にクラス内でディスカッションを促進するアクティビティーなど非常に充実した内容になっている。

しかし根本的に読み解く内容の文法訳読の授業形式は根強く残っている。授業の目的は文法を理解し新出単語を覚えることで、その内容に関しての自分の意見を述べることに入試制度上時間を割くことができない。

・教える順番がおかしい

アメリカの子供でさえも三人称単数のsから主語に関する情報を正しくえることが出来るには6歳になってから(de Villiers&Johnson,2007; Soderstrom, 2008)中学校から英語を始める日本人に、アルファベット、be動詞の直後に三人称単数を教え込むこと自体間違っている。

三人称のsがないことで2学期の定期テストで「英語が出来ない」と判断される中学生=被害者です。

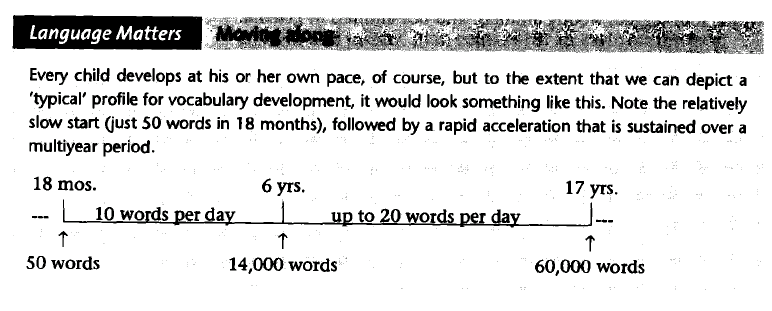

子供は第一言語として学ぶ言葉を18ヶ月でたった50語しか覚えない。ところがそこから爆発的な語彙習得が始まる。6歳になるまでに14,000語、つまり1日10~15語を覚えていることになる。そして17歳になるまでには60,000語、つまり1日20語を自然と覚えている。

秘密はこの最初の約2年間に隠されている。むしろ言語習得は胎児の時から始まっている。ここで浴びる単語の数や多種多様な表現が溜まりに溜まって爆発的なアウトプットに繋がる。第2言語習得も同じでこの大量のインプットの時間が必要なのです。つまり大量に第2言語の音声を聞くこと。ところが学校では大量のインプットの前に形式的な文法から始まる。そして習ったこと以上の表現は絶対にでてこない。上海の英語教育が進んでいるのにはここに一線が引かれているからである。上海では小学校からの多聴多読に加えて習ってない表現が教科書内にも先行して出てくる。

習っていない表現を浴びせることは学習者の負担になり英語嫌いを作ると言って日本の教材は初歩的に、そして段階的に作られている。分からなくてもいいから大量の英語に浴びることが第二言語習得のコツなのに、最初から過保護になってしまっているのです。6年間かけて着実に3000語を学ぶ日本の英語教育。目標設定から方法まで全て間違ってます。

・英語で教えるは間違っている

新学習指導要領では高校の英語の授業は英語で行うという原則があるが、実際に英語で授業を行っている教員は15%

ハーバードの心理学者Roger Brown(1973)は日本人教師が英語で指導するのを観察しフラストレーションを感じて、日本語を使うことはmuch more efficient techniqueであると描写した。

新学習指導要領には「授業は英語で行うことを基本とする」とあり、この文言の解釈の仕方は人それぞれである。英語で授業をしなければ法律違反だという人もいれば、学習者が英語で発言する機会を作るのが目的であり、教員は必ずしも英語で指導する必要はないという人もいる。

16世紀〜18世紀イギリスでGrammar Schoolというラテン語の文法を教える学校があり、完全にrote learning of grammar rulesの文法訳読式で教えていたらしい。それが現在の日本の予備校の原点。

Judicious use of L1

・カタカナ英語 LA カムニケーション

・Yes Noではなく5W1Hの質問をする

・教育におけるエンタメ Entertaintibity

・談話標識を教えない日本の学校

EMI(English as a medium of Instruction)

④環境が悪い。

国営の教育番組が足りないということに関しては後半の中国の英語教育のチャプターで述べられている。

クラスルームを出ると英語を話す環境を見つけるのは。

カタカナ英語は1つの言語であり、英語と混合してはいけない。

テレビの普及率は1980年代からほぼ100%でこのツールを使わない手はない。

国がダメなら地方で挑め

地方に英語特区を組んで実験的にやってみるべきです。

多賀敏行氏の著『国際人の英語』で彼は日本に張りめぐらされた英語上達妨害の陰謀と題して、日本ほど英語をマスターすることに国民的規模で時間とエネルギー、お金を投じているのに、日本ほど生きた英語を勉強しにくい国はないと述べている。著者は世界各国のどの都市でも普通の町角のニュース・スタンドで英国の新聞”The Tmes”や”Financial Times”がいとも気軽に売られていて、日本では日本語版Newsweekのみが駅の売店等で売られていないという。テレビについても僕と同様の考えをお持ちであるが、英語のみで放送している局が少なすぎる。

InterFMのようなラジオ番組も大人向けではなく、子ども向けに作ってほしい。

NHK World Newsのような英字放送は負担が大きすぎて継続出来ない。

L1での解釈や適宜対訳を入れて継続して見たいと思わせる環境が必要。

日本人のバイリンガルが最大のロールモデルになるのでイケメンを起用してもらう。

ベネッセコーポレーションが2010年に行った小学校英語に関する基本調査で「あなたの学級の外国語(英語)活動で使用する設備、機器、環境はどのようなものですか。」という質問に80.7%がCDプレーヤーと回答した。プロジェクターや電子黒板、スクリーンの使用は30%前後に留まっている。

同調査で「あなたは、外国語(英語)活動を指導することに自信がありますか。」という質問に56.1%があまり自信がない、12%がまったく自信がないと回答している。

引用:第2回小学校英語に関する基本調査2010ダイジェスト

韓国政府の英語教育に対する動向には目を離せない。韓国、済州島に英語都市の建設に動き出した。379ヘクタールの広大な敷地に、米国の有名な私立高校と大学を誘致し、英語教育特区を作ろうとしている。病院やコンビニの店員はフィリピンを雇い、英語の常用化を目指している。

⑤日本語が悪い。

親の期待、親の負担が実は子供の学習態度に一番影響します。

⑥早期英語教育が悪い。

・小学校英語では遅い 幼稚園英語 臨界期仮説

2011年度の学習指導要領施行に伴い、小学校での外国語活動が必修化されました。僕が小学校高学年の時には、週に1回ALTの英語のネイティヴスピーカーが30人クラスでゲームや英語での挨拶等の授業を行っていたのを覚えている。

学習指導要領には小学校での外国語活動の目標は「英語の音声に慣れ親しむ」とあり、「聞く」「話す」が活動の中心となる。

問題点① 指導者がいない

グローバル化に対応した英語教育改革実施計画では「英語指導力を備えた学級担任に加えて専任教員の積極的活用」とあり、人材確保が急務である。

引用:日本同様、学級担任が英語の授業を担当する韓国では、すべての小学校の教員にGeneral English Educationという120時間の英語と英語教育に関する悉皆研修が行われ、ソウルではそれ以外にも希望者には120時間研修、560時間研修、海外研修などの研修が用意されている。台湾では、英語は専任教員が担当し、高い英語の運用能力を持つ人(TOEFL550点以上)でない限り小学校の英語の教師にはなれない。(アレン玉井光江, 2010)

このようにアジア諸国では徹底した教員養成と質の高い教師の育成を実施している。僕が教育視察で訪問した上海の公立の英語教員は授業をオールイングリッシュで行い、プロジェクターと音声を巧みに使いこなしていた。生徒は小学生とは思えない落ち着きぶりで教師の指示に従いペアでの会話練習を行い、授業内での発言も積極的に英語で行っていた。上海の教育に関してはチャプター3にて詳細に後述。

早期英語教育の問題は日本社会で生きていくための日本人としての素養、感性、常識、文化を保てなくなる子供が多くなる。欧米の文化を受容し、日本人であることを失ってしまうと結局日本では評価されない。

intensify the time

Nina SpadaはA Day With Oxford 2014というオックスフォード出版主催のイベントのパネルディスカッションにてThe faster, the betterという考えは必ずしも正しくはない。

週一回1時間程度の学習を長期的にするより、intensiveに学習したほうが言語習得は促進されると述べた。

発音は早ければ早いほど良い

言語教育は早ければ早いほど良いというわけではない。カナダのイマージョン教育では早期言語教育を受けたにもかかわらず真面に英語を話せない生徒が沢山いる

中学生の50%が英語嫌い

早期英語教育に反対意見の人は日本語の喪失を懸念している。日本語を確立する前に英語を学ぶことで、どちらの言語も

実際全世界の人口の60%が多言語話者である。

60% of today's world population is multilingual.

日本人の大多数が6年間英語教育を受けてもmonolingual

母語の喪失というモンスターペアレンツの議論に終止符

生育歴で言語習得に差が出る

⑦予備校が悪い。

⑧大学が悪い。

大教室の最前列は中国人と韓国人留学生が占領する。

教室の中間にスペースを空け最後列にゲームをする大学生

大学生は日割りで学費を払うべき

*個人の見解であり所属する組織、団体とは一切関係がありません。

*一般向けに書くため専門用語の使用は避けます。

Chapter 2 世界の教育

・海外の大学に進学する利点

・高校生の半分以上が留学したくない

・自分とは何か?高校生の意識調査

・世界大学ランキング 東大は30位?

・ハーバード大学合格法

・ハーバード大学生インタビュー

・オックスフォード大学合格法

・オックスフォード大学生インタビュー

・名門大学に合格するパーソナルステイトメントの書き方

・学力世界一の中国の英語教育事情

・中国の小学生の修学旅行は世界の名門大学

・上海の英語教員は全員修士課程卒

・教員同士で切磋琢磨

・上海では海外大学進学が当たり前

・世界の英語という考え方World Englishes、Lingua Franca