学校よりもクリエイティブな1日にできるなら無理に行かなくても良い。

その後、本当に学校に行かなくなり

大検制度を使って京大に放り込まれた3兄弟は

変わった教育方針の父親の元で育ちました。

一般的な家庭なら

「早く起きろ!さっさと学校に行け!」

と育てるところでしょうが3兄弟の家庭(ホーツキ家)はその真逆。

学校に頼って勉強するのではなく、自分で勉強を組み立てろというのがその主旨でした。

小学生の僕(長男)「お母さん、今日は火の鳥のマンガ全巻読破するから学校休むわ~」

母「いいわよ~」

弟「いま調度『信長の野望』がいい所で今日中に天下統一する!なので学校は休むね。」

父「コマンドの【調略】をうまく使えよ。夕飯の時に武将クイズするからちゃんと覚えとけよ。」

弟「任せといて~」

とまあ、こんな感じ。

たまに父親の方から学校を休んで○○しよう!

という誘いが来る事さえありました。

父「おい、今日は天気がいいな。キャンプ行くか!!」

兄弟「ヤターーーーーーーーヽ(´∀`)/」

ほんとかよ!?と思うかもしれませんが、ホントなんです(笑)

非常識とも言われかねない家庭教育は、いったいなぜ始まったのか。

そこには一風変わった、どころか、かなり変わった強烈な父親(以下オヤジ)の存在がありました。

はじめに

このストーリーは、家庭教育に心血を注いだ、ある強烈なオヤジのストーリーです。我が子を育てるために、いい学校を選んだり、いい塾を選んだり、あるいは海外で育てたり。普通は「我が子にあう学習環境はどこにあるか?」と考えるものですが、オヤジはついに「自分の子どもは自分の力で育てる!」というモットーを貫き通してしまいます。

書き手の僕は3兄弟の長男で、いわば家庭教育実験台の第1号。オヤジはその第1号の成功や失敗を踏まえながら、ときに孤軍奮闘、ときに悪戦苦闘、またあるときは支離滅裂になりながらも、弟2人にもその絶大な影響力を発揮していきます。

ちなみに僕は現在32歳で同じく3人の子どもを育てる立場になりました。親になるとやはり、自分の子どもをどうやって育てていけばいいだろう?と悩むこともしばしばです。そんなときいつも思い出すのが(あるいは反面教師にするのが)オヤジの教育論とその手法です。

子育てに悩んでいたり、不安を抱えていたりする保護者の方や、あるいはこれから親になる方々のご参考になればと思って書いてみました。

オヤジにも感謝の念を込めながら・・・

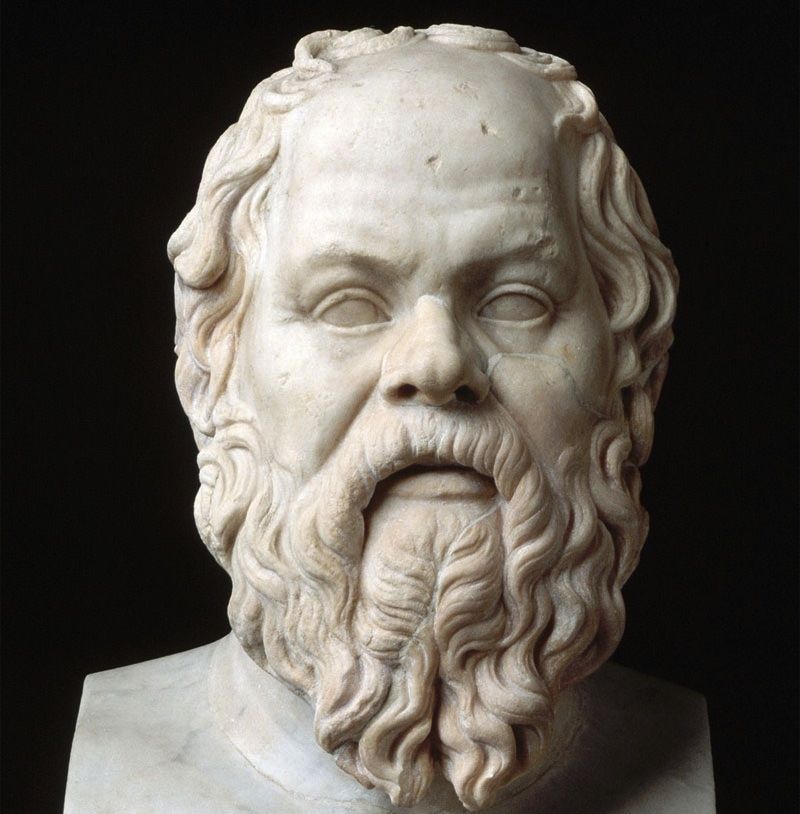

オヤジさん!あなたは現代のソクラテスなの!?

オヤジの現在の風貌はというとこんな感じ。

これはかの有名な哲人ソクラテスの彫像です。

このアゴヒゲのない人物とイメージしてもらえばいいと思います。

見た目だけでなく頭の中も本当に似ているのかもしれない・・・

自称「オレは本気で学問を積んだ」というだけあって、歴史・サイエンス・IT・経済と頭の中には様々な知識がデータベース化されているようでした。だいたい何を聞いても答えが返ってくるのです。

兄弟「オヤジ、やべえ。」

3兄弟がオヤジに抱いたのは、尊敬と畏怖と、そして恐怖の念でした・・・

なので、学校の先生に任せるよりも自分が教えた方が早い!といった自信があったのでしょう。それがオヤジの教育方針を支える原動力となっていたのは確かです。(注:完全な不登校ではなく、公立の小中学校にも通いつつ家庭教育を施された)

しかしオヤジも仕事をもつ身。四六時中家にいて授業をする訳にもいきません。そこでオヤジが考えついたのが「自分の代わりに優秀な教師を買い込む!」という作戦でした。

優秀な教師を買い込む!!??

ま、まさか!?

アリストテレスのようなスーパー家庭教師を買収するって話・・・

ではなくて、3兄弟が自分で学び取ることのできる本・マンガ・テレビ番組を大量に買い込んでそれを戦略的に見せていくという作戦です。

たまの休みに本屋に一緒に行ったと思えば何時間もいりびたって大量の本やマンガを買い込みます。そのイベントは3兄弟にとってはまさに地獄・・・

オヤジ「おい、本屋に行くぞー」

兄弟「えー?めんどくせーなー」

オヤジ「いいから来い!早く車に乗れ!」

兄弟「は・・はい・・・」

数時間後

兄弟「まだ?もう帰ろうよ」

オヤジ「うるせーだまっとけ。本嫁」

数時間後

兄弟「さすがにマジでもうかえ・・」

オヤジ「お前らのために本を選んでるんだろうが!この野郎!テメーラmaji・・以下略」

という訳で黙々と本の目次を読みあさりながら当たりを付けて大量の教材を買い込むオヤジ。そして気づけば家の本棚には大量の家庭教師達が3兄弟を待つことになるわけです。

家庭教師A:マンガ日本の歴史全巻

家庭教師B:マンガ世界の歴史全巻

家庭教師C:三国志by横山光輝全巻

家庭教師D:学研伝記シリーズ全巻

・

・

・

本屋だけではありません。オヤジの鋭い眼光は新聞のテレビ番組表にも及んでいました。例えばNHKスペシャル。ちょっと知的な方々が好んで見る特番などは彼にとって絶好の教材集。それを録画して3兄弟に見せるために、なぜか4台ぐらいの(笑)ビデオデッキがウィンウィン音を立てているというのが日常でした。

テレビ番組表なんでまだまだ序の口。

100円ビデオレンタルショップもオヤジの格好の餌食に・・・

「お1人様1回20本です」

という様なルール設定があったりするため、しぶしぶ20本借りてくる訳です。『ガンジー』『椿三十郎』『ニューシネマパラダイス』『レインマン』という具合に、片っ端に名画を借りてくるのですが、当然1週間のレンタル期間で見れる訳もなく・・・

僕「そんなに借りてきてどうすんの?1週間で見れる訳ないじゃん」

オヤジ「オレを甘く見るなよ。なぜこの家にビデオデッキが4台もあるか。それはビデオをコピーして・・・以下略」

余計な延滞料が発生しない様に注意を払いつつ、作業が終わると返しにいって、また20本借りてきます。こうしてこのループをくり返し、「うちってビデオ屋だったけ?」というくらいに大量のVHSが貯まっていきました。という訳で、マンガ・本・映画という大量の家庭教師達がホーツキ家に蓄積していくことになるのです。

しかし!

子どものためにわざわざ買ってきてからといって、「わーうれしい!ありがとう^^」と簡単に手に取るほど子どもはあまくありません。親が期待を込めて届けているというのに、「興味ないし」というのが実情で、それは3兄弟も一緒でした。(ある日、高そうな望遠鏡を買ってきてくれて、3回ぐらい見たら飽きて、結局ほこりをかぶってその後処分・・・ということも・・・)

オヤジも色々と思案を重ねたのだろうと思います。どうすれば息子達が興味を持って手にしてくれるのか・・・

思案の末にオヤジが繰り出した作戦に、3兄弟は見事にひっかかります。

オヤジ「お前達、まずマンガや本については1ページにつき1円の小遣いをやる」

兄弟「え??マジ??読む読む!全然読む!!」

そう!子供はお金で釣る作戦(笑)

これは圧倒的なパフォーマンスを誇る作戦でした。

マンガですら1ページ1円!なんと素晴らしいルールメイキング。

ただし、ズルをしないように感想文ノートを作らせて母親がチェックし、ハンコを押してもらえればお小遣いがゲットできるという仕組み。感想文が長くなりそうであれば口頭で説明させます。本やマンガをただ読ませるだけでなく、内容の定着を図る&プレゼンの練習機会を盛り込むという、したたかなオヤジ。

そんなオヤジの策略も知らず、ガムシャラに学研の伝記シリーズなどを読みあさり、手にした小遣いで駄菓子屋に駆け込んだ日々。こうして3兄弟はオヤジのしたたかな戦略に転がされながら、無我夢中で家庭教師達をむさぼり始めるのでした。

いま思い返せば、やはりこの手法には感謝しなければなりません。幼き頃に心に焼きつけた世界の偉人達の人生は、その後の人生に大きな影響をもったのではないかと思います。長男の僕は当時エジソンにはまり込み、四六時中、工作やロボット作りに励み、将来はロボット工学者になることを夢見ていました。

憧れというやつです。「最近の子どもには夢がない」という言葉をよく耳にしますが、憧れの人物を見つける・人生のお手本を知る・ロールモデルに出会う、というのはとても大きな学習効果を持っているのだと思います。

まあ結局ロボット工学者にはなれませんでしたが・・・

また、休みの日にはオヤジ秘伝の授業が繰り広げられます。

オヤジ「それでは、いまから『アポロ13』の上映会を始める」

というように彼が撮り貯めた映像教材を使って、様々な視点を3兄弟に出会わせようとする訳です。

・アポロ計画というのが当時のアメリカにとってどんな意味を持ちえたか

・そもそもアポロ計画の背景にあったソビエトとの冷戦構造とは何か

・アポロ計画に使われていたコンピューターテクノロジーは今日どこまで発展しているか

という具合に、映像を見せる前後や途中で、オヤジの授業が繰り広げられ、物事の見方を教え込んでいくのです。この「視点」というのが特に重要で、結局「○○の事件があった」とか「この偉業は○○が達成した」という知識ではなく、その知識を学ぶことを通して、新しい物事の見方や捉え方ができるようになることに意味があるんだ、ということを子どもながらに実感していきます。勉強の目的は知識を得ることではないということをオヤジは伝えたかったのだろうなぁ。

これは子どもにとって意外に大きな発見です。自分にとって「別に興味はない」とか「知りたくもない」と感じていたことでも、「また新しい視点が得られるかもしれない」という期待をもてるようになるからです。

こうして、NHKや古めかしいタイトルの映画を見ることにワクワクし、また見たい!と楽しみになるようになりました。

が!

もちろん僕たち3兄弟だって一筋縄にはいきません。

NHKよりも映画よりも面白いものがこの世にはある!!

そうテレビゲームにバラエティ番組!!

こうした悪魔の誘惑に対して、オヤジはいかに対抗したのか!?

頭脳ギャンブルで子どもを育てるオヤジの手法

ホーツキ3兄弟も当然人の子。テレビゲーム(FFとか鉄拳とか)や

バラエティ番組(とんねるずとかダウンタウンとか)に

暇さえあれば夢中になってる訳ですよ、ええ。

しかしそうした状況はオヤジにとっては都合が良くありません。

なんとかして、3兄弟の無駄な時間を有意義な時間に変えなければ!

何らかの手段を講じなければ!

おそらくこの問題は多くの親が直面する問題。

勉強させたいし、本を読ませたいし、っていうか宿題しろ!って話です。

でもそんな親の期待など見事に裏切ってみせるのが子どもの習性。

暇さえあればゲーム!テレビ!ゲーム!テレビ!

そこでオヤジがとった作戦。

それは・・・

3兄弟を頭脳ギャンブルにはめて育てる!!(マジ)

トランプでいえば、ブラックジャック、ポーカー、ナポレオン。

麻雀は必殺技で、細かくいえば将棋や囲碁など。

こうした頭脳ゲームは確かに面白い。そして頭も鍛えられる。

ただ、テレビやゲームの代わりにそればかり夢中になっても仕方がありません。

そういう意味でオヤジの作戦は非常に巧妙でした。

とりあえず小学校低学年のときは、オヤジがわざと負けながらゲームの面白さや

勝利の醍醐味を味合わせ、徐々に頭脳ギャンブルの世界に誘導していきます。

そして頃合を計ってオヤジの本領を発揮。

じわじわと3兄弟を負かし込んでいきます。

僕「すいません、負けました。でもこの500円はちょっといま手持ちがないんですが・・・」

オヤジ「フフ。現金で払えなければ、本を読んで返すか家事を手伝うかだな。」

そう!子どもはお金で釣る作戦パート2!!!

さらにこれがきめ細かく仕組まれていて

・皿洗い:100円

・掃除機:50円

・ゴミ捨て:30円

・犬の散歩:30円

家事の報酬どんだけ安いんだと。

犬の散歩は誰にやらせる気なんだと。

という訳で本やマンガ、あるいは映画を鑑賞して借金をせっせと払うことになるのです。今にして思えば素直によくやっていたなーとも思いますが、裏話をするとさらに巧妙な手口が隠されていました。

伝家の宝刀【イカサマ】!!

例えば麻雀ではオヤジのやりたい放題だったようです。相手はしょせん小学生。自分の手作りに夢中な3兄弟を横目にしれっと牌を変えて手作りしてるんですから、そりゃあ勝てる訳ありません。そんな感じで、時に勝たせて小遣いをやり、ここぞというときにはイカサマで負かし込んで家庭学習包囲網を築いていくのです。

ちなみにオヤジにいわせると、こうしたギャンブルはただ本や映画を鑑賞させるためだけにやっていたのではないというのです。

今オヤジ「おお、ああいう頭脳ゲーム、特に麻雀はアルゴリズムを鍛えるうってつけのトレーニングなんだぁ」

アルゴリズムとは、あるルール設定において「こうなればこうなる」という論理的思考力のこと。具体的には数学やプログラミングなどの分野で問われる能力です。実際、3兄弟ともに数学は得意教科になりましたし、2人の弟は現在システムエンジニアとして職を得ていたりします。

今思い返せば、こうしたゲーム性を取り入れて家庭教育を推進する方法は、非常にうまい手法だなと思います。最近ではゲームの仕組みを学習に取り入れた「ゲーミフィケーション」という手法に注目が集まっていますが、まさにそのアナログ版。

無理矢理「やれ!」といっても子どもが動くはずはありません。自発的に子どもが勉強に取り組むようになるには色々な『仕掛け』を工夫する必要があるのだと思います。オヤジは兄弟の性格や志向性を見極めた上で、ギャンブルや金銭的インセンティブを取り入れたのかなと。

もちろん「お金で子どもを釣る」というのは社会的にほめられたものではないですが、きっかけとして戦略的に用いつつ、徐々に知的好奇心を育て、最後は自分から教材を手に取るようにしむける(外発的動機→内発的動機)という手腕は、自分の父親ながら非常に見事な戦略だったなと思います。

こうした導線がなければ、名著や名画に出会うこともできず、ただゲームやテレビを見るだけの日々になっていたかもしれません(それでもまあ結構な時間をゲーム・テレビに費やしてましたけどね苦笑)。家族で和気あいあいとコミュニケーションをとる仕組みを作れたことも大きかったと思います。

もちろん家庭ギャンブルが原因となる兄弟ゲンカは絶えませんでしたが・・・

教科書よりも圧倒的に面白い!子どもに夢中で「歴史」を学ばせる方法

オヤジが特に熱心に取り組んだ家庭教育、それが歴史でした。

学校&教科書で学ぶと人物の名前を覚えたり、年号を暗記したり。

歴史という教科はとにかく暗記・暗記のオンパレードで歴史嫌いの子どもは少なくありません。

しかしホーツキ家にはあのオヤジがいます。

歴史を単なる暗記科目にしておくはずがありません。

オヤジ「歴史の面白さは人間ドラマにあり!」

いつ、誰が、なぜそれをやってのけてみせるのか。

そうした人間ドラマにこそ歴史の面白さは宿っています。

例えば小学生(の特に男の子)にとって戦国時代は宝の山。

・信長がどうして天下統一を目指したのか。

・信玄がついに天下統一を果たせなかったのはなぜか。

・謙信が実力はありながら天下統一を目指さなかった理由とは。

英雄達が抱える野心や義理の世界に一度出会えば、歴史はとても面白い学問になりえます。

オヤジが小学生の3兄弟にひきあわせた武将は、武田信玄。確か中井貴一が主演を務める大河ドラマ「武田信玄」を見た(正確には見ろと言われた)のがきっかけだったと思います。

3兄弟「信玄、マジやべえ。」

オヤジ、してやったり。あまりのカリスマ性に狂喜乱舞し、憧れを抱いた長男の僕は小学校1年生か2年生の夏休みの自由研究で覚えたての彫刻刀を使って「風林火山」と文字をくりぬいた作品を持っていったほどです・・・

そして僕が3〜4年生になった段階で、オヤジが次の的に選んだのが織田信長。

3兄弟「信長、マジやべえ。」

オヤジ、またもしてやったり。ただ単に強い信玄と違い、戦略性と先進性のある人物像に、そうしたことが理解できる年頃になってきた3兄弟は引き込まれていきました。そしてオヤジの最終兵器がこれ。

そう!歴史シミュレーションゲームの金字塔「信長の野望」です。徹夜に不登校もなんのそのでやりこみました。そして覚えましたよ。武将達の名前を。ステータスの数々を。

注:信長のステータスは武力とか知能とかとにかく半端ない

こうして少年にとってのテッパン歴史コンテンツである「戦国時代」を十二分に駆使して、3兄弟を歴史の世界にじわじわと引き込んでいくオヤジ。一度心に火がついてしまえば後はわりと楽。3兄弟の興味関心の矛先を注意深く観察しながら、徐々に高度な歴史世界へと案内していきます。

そしてついに、長男の僕が小学校高学年になると、待ってました!とばかりにもう1つのテッパンコンテンツ、「幕末」をぶつけてくるのでした。

おそらくオヤジにとって戦国時代は通過点で、この幕末を境とする近代史をちゃんと学んで欲しかったのだと思います。いまの日本、そして世界がどのように形成されたのか。その始まりともいうべき幕末に3兄弟を引き込むためのオヤジの作戦はこうでした。

幕末といえば、西郷隆盛、高杉晋作、坂本龍馬に吉田松陰。

歴史好きにはたまらない英傑達の活躍が束になって味わえる時代ですよね。その中でもオヤジが最も注力したのはやっぱり坂本龍馬でした。

当然、「竜馬がゆく(司馬遼太郎著)」を読ませたかったんでしょうが、小学生がいきなりあの小説を読むのは一苦労。そこでオヤジが買い込んできたのがこれ。

「お~い、竜馬(武田鉄矢原作)」というマンガ(当然全巻)でした。

これは、はまりました。

たぶん10回ぐらい読んだんじゃないかと思います。

自然と登場人物のほとんど全員の顔と名前は覚えることに。

(もちろんたくさん稼がぐことができました笑)

坂本龍馬という人物、脇役達、そして時代背景。

こうした一連の物語が頭にこびりついた段階でこの一言。

オヤジ「坂本龍馬について知りたければ。もっといいものがある。これだ(竜馬がゆくの全巻をみせる)。ちなみにこの小説はお前達が好きなマンガのおおもとの原作になったものだ。」

3兄弟「!!?? はい読みます、すぐ読みます。」

こうして、マンガという分かりやすいメディアで入門させた後

中級編としての小説を手に取らせます。その後はもう芋づる式。

「花神」「世に棲む日々」「翔ぶが如く」と司馬遼太郎の名作が続きます。

そして、こうした作品は当然ながらNHK大河ドラマになっている訳でして。

例のビデオデッキを働かせて数時間にまとまった総集編が3兄弟を待っていました(笑)その後は、日露戦争、太平洋戦争、戦後日本、と歴史の勉強が続いていきます。

たぶんオヤジが最も重視していたこと、それは入門編を吟味するということです。一口に歴史といっても、膨大な本や映像の山になっている訳ですし

今オヤジ「おお、子どもっていうのは自分が何を知りたいのか、何から手をつけていいのか、実のところよく分からないんだぁ」

だそうです。

自分に適した本の選び方、映画の選び方、というのはある程度経験値をつめばこそ分かるというもの。また初心者の段階で挫折したり面白さを味わえないと、それ以上それに取組もうと思いませんよね。だからこそ入門編との出会いが大事だ、それをオヤジは知っていました(後日談)。また

今オヤジ「ん?子どもの認知能力の発達段階にあわせて題材を選ぶのがコツだぁ」

だそうです。

確かに、いきなり太平洋戦争という複雑な物語を学ばせても挫折するだけ。

教育者に求められるスキルのなかに「教材選定」というものがあります。どんな教材を、どんな時期やタイミングで子どもに届けたらいいのか。1つの教材を終えたら、次はどの教材に手をつけたらいいのか。子どもの代わりに目利きとなって、最適な教材とその順番を選んであげるという能力です。オヤジはこの能力がずば抜けて高かったように思います。

子どもの目線で分かりやすい題材を、手にしやすいメディアを通して少しずつ触れさせていきながら、徐々に徐々に、好奇心と学習意欲を引き出していく。自分のオヤジながら「あっぱれ」と言いたい。

また学び取ったことを子どもに説明させるのもひとつの技。この辺もオヤジはうまかった!

どうだ!と言わんばかりに自分の知識と意見を、自分の言葉で説明させることにより、ひとつひとつ身につけさせていきながら、自信と関心を深めるアシストをするのです。

・ドライブ中に歴史クイズで競わせたり。

・夕飯時にオヤジの歴史秘話を解説したり

・キャンプでたき火を囲みながら英雄達の苦闘を語り合ったり。

机に向かって教科書を開かせるのではなく、日常の様々なシーンでささいなきっかけをつくりながら、ゆっくりとでも確実に興味関心を育てていく。常に側にいる大人が目利きとなって題材を選んであげながら・・・

今になってようやく、オヤジ流の名人芸ともいうべきファシリテーション技術と熱意に想いを馳せつつ、自分もそれを見習わなければ、と思う今日このごろです。

家庭の中が大学に。もちろん学長はオヤジ。

本・マンガ・映画にNHK。

教育熱心なオヤジが家庭に取り入れた優秀な家庭教師達は

少年時代の3兄弟にくっきりとその輪郭を刻み込んでいくのですが

彼が自分の分身として働かせていたのはそれだけではありませんでした。

自称あらゆる学問に通じているオヤジが家庭に取り入れたのは

他ならぬリアルな家庭教師(オヤジの友達)です。

オヤジが大学の学長とするなら、彼らはまさに学部長というべき人物達。

リアル家庭教師A:芥川賞作家

リアル家庭教師B:オーケストラの指揮者(小沢征爾の弟子?)

リアル家庭教師C:彫刻家

リアル家庭教師D:禅寺の和尚

・

・

・

リアル家庭教師Z:公園でたまたま知り合ったインド人

あ、すいません。さすがにこのインド人というのは嘘です。すいません。

(注:ちなみにこの記事を読んだ弟曰く「家に帰ると、たまたまバス停で知り合ったイスラエル人がひとり食卓で天ぷらを食べていて、オヤジも母親も不在の時間が30分続いたことがあった。あれはマジで謎だった」ということなのであながち嘘ではないのかもしれない・・・)

僕が記憶しているのは、正しくは「公園でたまたま知り合ったギターリスト」です。ちなみにこれはオヤジの強烈さを伺わせるエピソードの1つ。

僕と3番目の弟がたまたま夕方公園で散歩をしていると、ジプシーキングスの名曲を完璧な演奏でながしているおっちゃんを見つけました。しばし聞き入る2人。「いやぁ〜あのおっちゃんのギターすごかったなー」とか盛り上がりながら家に帰ると

なんと、そこにいたのはビールを飲んでいるさっきのおっちゃん。

えええええええええ!!!!!!

という心の声を抑えながら、状況を解説してくれたのは母親でした。どうやらそのすぐ後にオヤジと母親が聞いていたようで、オヤジが声をかけて家に連れてきたのだとか。。。。

(想像)

オヤジ「おっちゃんギターうまいねぇ。ジプシーキングっていうのはさぁ・・・ああでこうでああでこうで・・・せっかくだからうちで飯でも食って来なよ!」

(想像終了)

社交派のオヤジは仕事を通じて、レジャーを通じて

ともかくありとあらゆるタイプの人々とお友達になるのがライフワーク。

こんな感じで仲良くなった人々をどんどん家に招いてきます。

そう、とにかく暇さえあれば自宅に招いて宴につぐ宴。

3兄弟が家に帰ってメディア家庭教師達と戯れていると

オヤジが本物の家庭教師をつれて家に帰ってきます。

オヤジ「おい、お前達、面白い人を連れてきたぞ~。飯の準備せい」

僕「おい、また誰か連れてきたぞ。あの人誰よ?」

2番目「知らんけど、何者かに違いない。」

3番目「え~オレ今いいとこなんだよな。オレはパス。兄ちゃんたちやっといてよ。」

兄達「は?お前マジふざけんな!お前も準備手伝え!・・・バキボコ・・・」

という具合に、ノーマルな夕飯どきが、アブノーマルなひとときへ、と様変わり。

謎の人物を家族で囲んで突然予定されていないカリキュラムが進行していきます。

・芥川賞作家はいかにして小説を書き上げるのか。

・指揮者に問われる力量とは何か。

・彫刻家が切り取るのは人間のどんな葛藤か。

そんな話がオヤジと客人との間で繰り広げながら3兄弟も耳を傾けていきます。

そうして知り得ることができたのは、人の生き様でありこの世界の奥行きの深さです。そして、自分はどんな人物になりたいのか、将来どんな世界に関わりたいのかという人生で最も意義深く、そして答えのない難題に、早くから取り組むことができたような気がします。

生の人物が語って示す世界というのは肌にビンビンくるもの。

話のうまい客人が現れようものなら、少年達の心は釘付けです。

海洋写真家が見せてくれた海の生物達の写真に魅せられた3番目は、しばらくイルカやクジラの図鑑ばっかり眺めていることもありました。

手裏剣の達人(ビール瓶を割らずに釘みたいな手裏剣で真っ二つにできる)という本当に謎の人物のその芸になぜか惚れ込んで手裏剣の訓練をもくもくと始める2番目。

おい、2番目!お前はそこか!お前のホットスポットそこだったのか!!

大丈夫、まだ大丈夫。今ならまだ戻って来れるぞ2番目よ・・・遠い目

人生は人との出会いによって成り立っている、とよく言いますが(本当か!?)なんとなくその醍醐味を少年時代に味わうことができたのは幸せだったと思います。

そして面白いのは、どんな人物に影響を受けるかは出会ってみなければ分からないというその事実。僕や2番目にとっては「ふ~ん」という話に3番目が引き込まれたり、あるいはその逆が起こったり。せっかくオヤジが連れてきたのに3兄弟全員とも「へ~」という幕切れで終わったり。

しかし、何が功を奏するかオヤジも本人達も分からない中で、こうしたひとつひとつの出会いを紡いでいくことがオヤジ大学の意図だったのかもしれません。

注:たぶん一番楽しんでいたのはオヤジ自身。間違いない。

オヤジの自由奔放な人付き合いの性格に巻き込まれ

3兄弟の人生の学びは果てしなく続いていくのでした・・・

さて、3兄弟も積極的不登校児・問題家庭として先生に煙たがられていた義務教育を終えて、いよいよ受験を控えた高校時代に突入します。3兄弟の受験は、学校にも行かず塾にも行かず、独学で京大に行け!というストーリーです。

オヤジは息子達の受験をどのように応援したのか!?あるいは介入したのか!?

全ては長男の僕が「学校をやめたい」とオヤジに相談したのが始まりでした・・・つづく・・・