世界のWeb3.0中心地であるベルリンの創業者やスタートアップ関係者と触れる中で考えている事を書いてみます。今回はいくつかのテーマと4回に分けて書いてみます。(かんたんに短く、専門用語極少。)

今回は2つ目のテーマ

暗号通貨は”必要な人”がいるから根強く広がっている(投機じゃない本当の価値)

世界一わかりやすいデータエコノミー(たぶん)

イノベーションセンターは世界中に分散化している(Startup Genome:シリコンバレーのシンクタンクのレポートをみながら)

巨大市場を背景としたエクイティ経済の次(米中型じゃないやり方のごく一部の例)

背景:

ベルリンを中心に起きているあたらしいスタートアップの潮流をとおしてまだ日本に浸透してない”新しい働き方””新しい価値のつくりかた”を伝えたい。

日本で広まっている情報と、ベルリンのWeb3.0の渦中にいる立場で得る情報に大きく乖離があり、それを一部の専門家や起業家や技術者だけでなく、”ふつうの人”にわかりやすく、おもしろく伝えたい。

特にちまたにあるブロックチェーンやWeb3.0関連の話は難しい、難しすぎる。いまなお技術者しか分からない単語がギークなコミュニティで飛び交い、思想家しか分からない哲学がメディアで語られ、99%の人は”興味がない”/”つまらない”/”意味がない”/”だからなに?”となってしまっている。

元Google視点からシリコンバレーっぽさとベルリンぽさの違いを定性的に伝えて、GAFA/BATH一辺倒の日本の状況の偏り具合を伝えたい。

共著書: ネクストシリコンバレー(日経BP社)で書ききれなかった部分を書いています。

今回のテーマ、

エクイティ型スタートアップの次の流れについて考えてみる。

強引にまとめると

ロケーション分散型のマイクロ起業の流れ

STO/IEOの流れ(けっこう先)

DAO(たぶんだいぶ先)

1.ロケーション分散型のマイクロ起業の流れ

これは書き方を間違えると誤解されてしまいそうだが、Entrepreneurshipのあり方としてユニコーンすごい、エクイティで億調達あたりまえ、どんどん燃やして大きく、価値を上げるあげるスタンス=起業家のあるべき姿というのは少し違うなと思う。東京を見てると特にアメリカや中国のスタイルの追求を感じる。

一方で欧州のベルリンやエストニア、その他東欧の方を中心にソーシャルインパクト重視の事業や、エクイティ以外の調達方法、もしくはブートストラップでインターナショナルに事業を展開するといった手法が、別の事業立ち上げのあり方として同じように支持されているように思える。これはどちらが正解とかではなく、選択肢として、様々な手法があり、それぞれに一定の成功のあり方があっていいと思わせる。

最小のチームで、シンプル、スピーディーに外部資本もなく、世界各地に分散したチームで、顧客を満足させて、必要なところに必要な価値を提供し、やっている自分たちも自己実現ができるレベルの成功を目指す、もうひとつの正解だ。

このテーマについて考えるとき、思い出すのが37Signals(元Basecamp)という1999年創業の比較的歴史あるCRMを提供する、アメリカのシカゴ発祥のスタートアップだ。

ここの会社の創業者が書いている本”小さなチーム、大きな仕事 働き方の新しいスタンダード(ハヤカワ文庫)は、おそらく僕が知る中で一番リアリティのあるスタートアップ関連本だし、本質が沢山書いてあるので読み物としてとてもお薦めなのだけれども

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01NCJVL06/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1

そもそも起業はよく言われているように失敗するのが大半で、1年で消える人たち、なんとか食ってる人たち、やっとそれなりにやってるひとたちが9割以上で、全体数で言えば何億、何十億と調達して、数年で有名になりExitして億り人なんてシナリオは殆どない激レアなんだけれども、そういう人たちばかりメディアフィーチャーされてしまうので、勘違いしてしまうものなのだ。

そんな中で37Signal創業者のジェイソン・フリード氏の本は地に足がついて本質的だし、Yコンビネーター等有名なアクセラレーターでもメンターをしているように、実質シリコンバレー等を含む、メディアで語られないリアルな世界の中では、すごく実用的な情報を発信している人だと思う。

37Signalsといえば私がセールスフォース社で営業をしていた時に極々海外の見込み客が競合として挙げる小規模CRM会社として認識があった。売上も数億〜十億程度、チームも20〜30人くらいで、(今は50人程度らしい)なおかつ、非効率にも世界中にチームが数人単位で分散しており、リモートのメンバーも多いという構成の会社だ。実際はもっと少いのかもしれない。(に対して売上としては大きいと言えるかもしれないが)

この構成が1999年創業の会社とは思えないほど先進的で現代的と感じる。実際にFullNodeにいるベルリンの2015年以降にできた最先端ブロックチェーン企業と非常によく似た構成なのだ。

そしてこの本の中ではスタートアップという言葉も外部資本の調達も否定されている。始めからPL重視できちんと利益を出す商売を最初から目指し、資金調達は最終手段で特に利益が出てない状態で行うのは最悪、スタートアップの成功は幻想といっている。これは、Yコンビネータースタートアップスクール(オンラインアクセラレーター)に自身で参加したり、ベルリンでまわりをみていても、実際かなり現実に近い話だと思う。

37Signalsのチームが世界中に散らばっている理由も書いてあり、技術的にオンラインで人をまとめるのが簡単な時代は、どこに住んでいようとも良い人材を雇うほうが合理的とあり、2〜3ヶ月おきにF2Fコミュニケーションを挟めば世界各地のメンバーと共同作業するのは可能となっており、これもWeb3.0時代の企業と共通している点だ。

2.STO/IEOの流れ

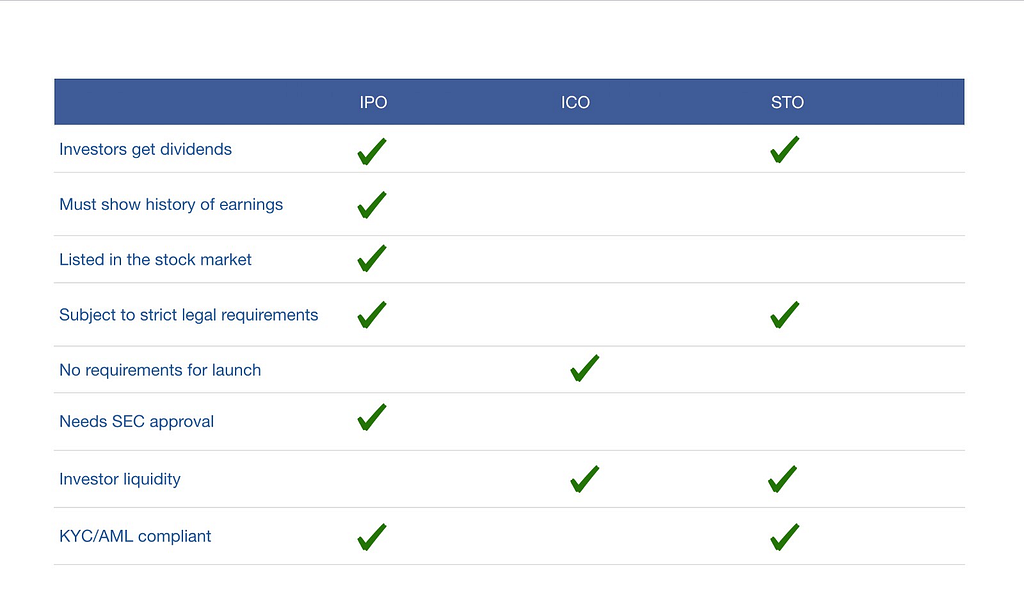

2017年頃に流行ったICOをスキャムとして完全に過去のもの扱いする人は多いけど、その根本のアイデアはとても時代に即したものだと思う。ICO自体は資金を集める側が仮想通貨(スマートトークン)を世界中に散らばる個人もしくは機関投資家に販売し、スマートトークンにプログラムされた一定条件下でリターンが投資家に分配されるという仕組みだ。

きちんとワークすれば超簡単に言えば国境を超えた大規模なクラウドファンディングが可能で中間マージンも課税も逃れられるものだったのだが、各国のレギュレーションで縛りに縛られて消えてしまった。そして今後は法令遵守した改良版としてSTOやIEOといった新しいスキームが地味にだがじわじわと進化している。

3.DAO (自律分散型システム:マシンコンセンサスによる資金やプロジェクトの分配、)

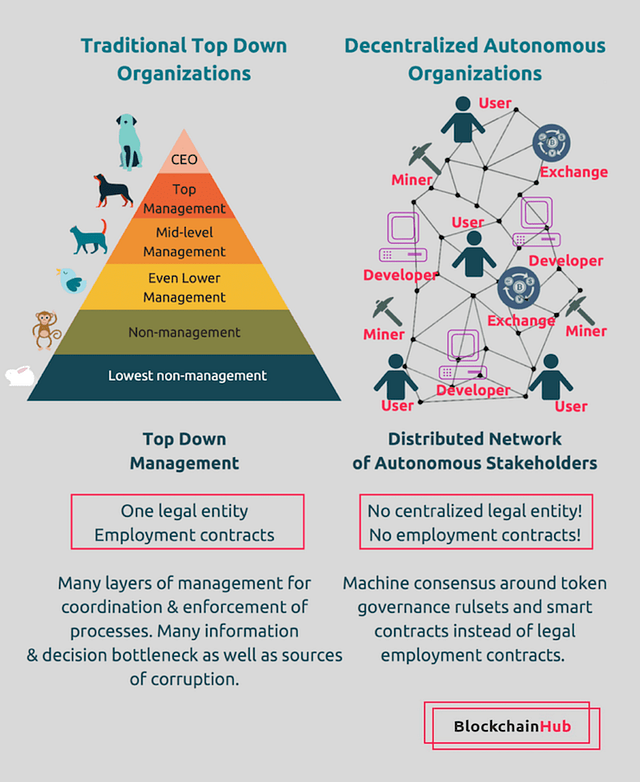

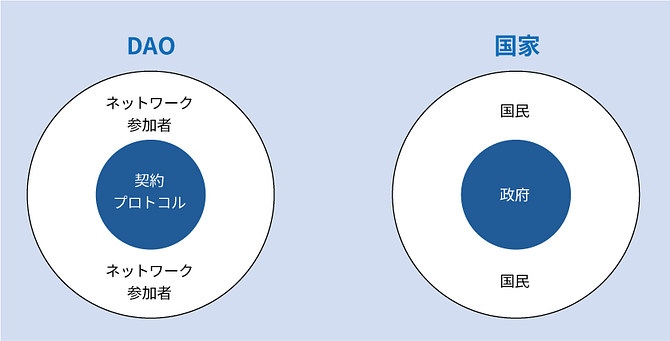

超簡単にいうと、会社や政府、組織の意思決定の機能をコンピューターが自動化してしまうという話。何かをすれば何かを得るという会社組織でいう労働とその対価をコンピュータで、管理することが出来るようになる。

たとえば会社を例にとると、通常の中央集権型組織では、代表取締役が経営の最高意思決定機関として置かれている。

分散型組織では中央の意思決定機関が存在しないためネットワーク参加者の多数決をベースにコンピューターが一定の条件下で意思決定をする。

たとえば、仕事の必要性、価値はネットワーク参加者が決め、最終的にはコンピューターが決定し、対価が個人に仮想通貨で自動振込されるイメージ。

一例としてMaker DAOやDxDAO等がある。(まだまだプロトタイプ)

dxDAO

Edit description

dxdao.daostack.io

まとめると、これまで米国や中国の様な巨大市場を持った国の投資家がエクイティ投資で起業家を焚き付けリターンを得るというモデルから、

国を超えたマイクロ起業家の活動(要はテクノロジーの進化で、大きな資本がなくてもそこそこの事業を国際的に展開できるようになった)

徐々に整備されて復活を狙うSTO/IEOによる資金調達手法、

全く新しい概念として、プロジェクトの価値をネットワーク参加者が決めて、マシンが決断し、仮想通貨でリターンが支払われるDAOモデルが、ベルリン等で少しづつ開発されている状況

そして、以前の3回に分けたブログで書いた、ポストシリコンバレーのトレンドを全体的にみてみると、これからの生き方、働き方、価値の出し方の方向性というのが見えてくる。

よく最近では組織の時代から、”個”の時代に変わってきていると言われる。シェアリングエコノミー、インフルエンサー、クラウドワーカーなど”個人”が経済の中で大きな主体になっており、そうした個の時代のインフラがWeb3.0であり、ポストシリコンバレーの世界観なのではないかとネクストシリコンバレーの一角、ベルリンにいると理屈ではなく肌で感じるものがある。