【注目】エストニアのブログ書いてるよ! http://selohan.com/

ヨーロッパでも地域によって異なる激しい食文化の差

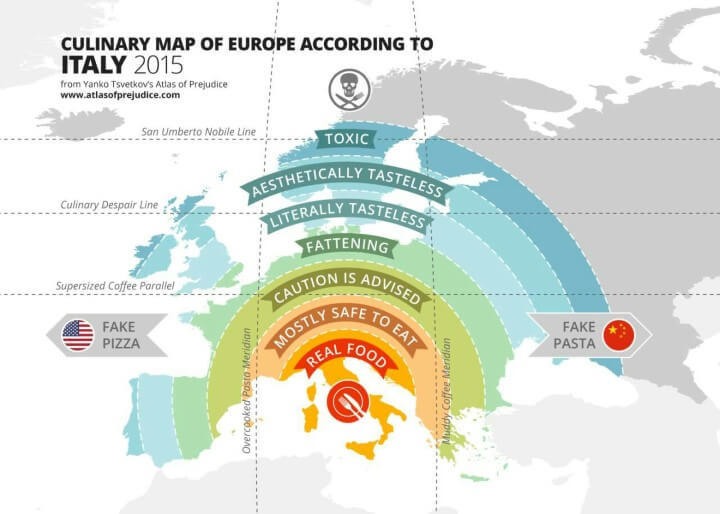

まずはネットの海から拾ってきた下記の画像をご覧いただきたい。

これはヨーロッパの中でも特に食にうるさいイタリア人から見たヨーロッパの料理の評価を表した画像である。

イタリア人からすると「イタリアから離れれば離れるほど料理はおいしくなくなる。特に北に行けば行くほど不味くなる」という見解のようだ。

上から翻訳すると。

●有毒

●芸術的なまでにおいしくない

●文字通り 味がしない(tasteless)

●太る食事

●注意が必要

●ほぼ安心して食べられる

●本物の食べ物

もちろんこの画像はステレオタイプを皮肉ったジョーク画像だが、この画像に書いてあることは当たっていると言えなくもない。イタリアから東西南北に離れるほど食べ物が不味くなるかはさておき、南に行けば行くほどおいしくなる傾向は確かにあると思う。

でも仮にこの画像で言われているイタリア人や日本人である僕が「ヨーロッパは南に行くほどご飯がおいしい」と感じたとしても、やはり食べ物の美味しい美味しくないは何処まで行っても食べた人の主観である。言ってみれば元々の食文化の違いだ。なのでもしイタリア人と北欧人が自国の食事の魅力について論争を始めたとしても両者決して譲ること無く、議論は平行線を辿るだろう。

そして今回はそんな食に対する価値観の違いが原因で、僕の身の回りで実際に繰り広げられた食文化摩擦(≒フード戦争)の事例を紹介したい。

イタリア VS フィンランド (第1ラウンド)

開催場所:ヘルシンキ(フィンランド)

これはヘルシンキでカウチサーフィンをした時に、僕を泊めてくれたフィンランド人のお婆さんとその家にカウチサーフィンをしに来たイタリア人のお婆さんとの間で起こった出来事だ。イタリア人とイタリア人から「有毒」と名指しされたフィンランド人の対決だ。

一体どうなるのだろうか。それでは見てみよう。

フィンランドのお婆さん「お食事にパンとチーズとハムをどうぞ」

イタリアのお婆さん「もぐもg・・・・うわマズ!なんやねんこれ・・・味せえへんやん・・・」

フィンランドのお婆さん「そう・・・それじゃあコーヒーをどうぞ・・」

イタリアのお婆さん「ごくごk・・・なんやこのコーヒーあじうす!こんなんコーヒーとちゃうわ!」

イタリアのお婆さん「飯もコーヒーもまずい、おまけに見るとこ無い。最悪やなここは!」

フィンランドのお婆さん「おたくなんでフィンランド来たの?」

イタリアのお婆さん「もうええわ、帰るわ。自分1回イタリア来てみ?ホンマ。ホンマモンのコーヒー飲ませたるわほんま。まあ多分濃すぎるからいらんって言うやろけどな!」

フィンランドのお婆さん「ああそう!じゃあ帰りなさい!」

イタリアのお婆さん「ああ帰るわ!ほな!」

イタリアのお婆さん「ドンッ(玄関のドアを閉める音)」

このエピソードにはフィンランドのお婆さんの主観が多分に入っているのだが、残念ながら二人のカウチサーフィンはこのような悲しい結末を迎えてしまったのは事実なのだ。二人は同世代であり、そして双方共にヨーロッパ人である。それでも食文化の大きな違いがこのような悲劇を産んでしまったのだ。フィンランドとイタリアは地図上では同じヨーロッパにあっても、両国民の味覚の距離はあまりにも遠かったのだった・・・

エストニア VS 日本 (第2戦)

これは僕がエストニアのとある地方都市にカウチサーフィンで宿泊した際のエピソードだ。僕はエストニア人の彼に泊めてくれたお礼に朝食に日本式のおかゆを作ってあげることにした。さらにスーパーで売っていたノルウェー産のサーモンをお刺し身として付け合わせにした。

僕「日本式のお粥を作りました(永谷園のふりかけがかかっている)」

僕「サーモンのお刺身とセットでどうぞ」

エストニア人の彼「うわーありがとう!もぐもぐ」

エストニア人の彼「・・・・・・・・・・・」

10分後・・・・

僕「あれ?ちょっとしか食べてない・・・・」

僕「サーモンもおかゆも残してる…」

僕「もしかして合わなかった?」

エストニア人の彼「そんなことはないよ。もうお腹一杯になっただけなんだ・・・(←建前)」

さらに10分後・・・・

エストニア人の彼「・・・・・・・・・・・」

僕「おかゆに何を掛けてるの?」

エストニア人の彼「・・・・・・・・・」

僕「ジャム?リンゴジャムをかけてるの?おかゆに?」

エストニア人の彼「うん。」

エストニア人の彼「君も食べろ」

僕「俺にも食べろって?」

僕「ぺろり(味見)」

僕「(う〜んこれは完全に普通に甘いリンゴジャムだ。完全にパンに付けるものだ)」

エストニア人の彼「ムシャムシャムシャ」

僕「めっちゃガッツイてる・・・」

僕「(もはや食事を楽しむという考えは捨てて流し込むしかない・・・)」

僕「ムシャムシャムシャ・・・」

僕「もぐもぐ・・・う〜んなかなかいけるな〜これ(冷や汗)」

僕「(やっぱり食による交流は諦めたほうが良いかもしれないな・・・・文化が違いすぎる)」

その後僕はカレー皿ぐらいの皿に大盛りになったリンゴジャムのおかゆを涙目で食べることになった。おかゆをパンだと考えれば甘いリンゴジャムも問題はないかもしれない。でも口の中に入ってくるのはまごうことなき米のおかゆだ。相手の国の食文化は例え合わなかったとしても尊重すべきである。でも口の中に入ってきたのは不思議もとい不気味な味であった。

北欧では生食もダメなのか?

北欧では魚の生食はありえないらしい。エストニアの彼は永谷園のおかゆだけでなくサーモンのお刺身も残していた。寿司屋さんも見かけるには見かけたけど、思ったほど寿司も北欧では浸透していないのかもしれない。彼らにとって魚はおそらく「煮て食べるもの」なのだ。あるいは保存が効くように「塩漬けにして食べる」ものだったり、それ以前の塩が貴重だった時代には「発酵させて保存して食べるもの」だったのだ。発酵させた魚の代表例があのスウェーデンの「シュールストレミング」だ。食べ物を保存するためにあそこまでしているのだ。自然環境が厳しかったからだとは思うけど、日本の食文化との隔たりは想像以上に大きいと言える。

やっぱり生食は無理らしい・焼き魚も無理らしい

ある時エストニアのサウナでフィンランドのノキア(携帯電話のノキア社の発祥の地)から来たという家族と出会った。家族とはなごやかに話していたのだが、日本食の話になると二十歳ぐらいの娘さんが「日本食は無理」と必要以上に繰り返していたのが気になった。塩味が濃すぎるのと生魚がダメらしい。やっぱりダメか・・・そうか・・・・僕はちょっと落ち込んだ。

タリンにはロシア系の人もたくさん住んでいるのだが、Airbnbでロシア系のおばあさんが経営するホステルに泊まった時、僕は鮭を買ってきてフライパンで焼いて食べていた。

ノルウェー産の養殖鮭 1キロ9ユーロって安いと思う。

これを買ってきてフライパンで焼いていたのだ。するとロシア系のお婆さんが怪訝な顔をして、窓という窓を全て開け始めた。玄関まで全開にしている。焼いた鮭の臭いが臭かったのだろうか?でも僕にはほとんど臭いのしない鮭だった。僕にとってその鮭は無臭に近い。だけど彼女の耐え切れないような臭いを発していたのだろう。

でもよく考えて欲しい。師走の時期である。その日の外気温はマイナス6度だった。そんな極寒の日なのに彼女にとって窓を全開にしたくなるほどの臭いだったのだ。くさい思いをさせて申し訳ないと思うと同時に「エストニアでは魚は焼くものでもない」ということもよく判った。それ以降はラップを掛けて電子レンジでチンすることにした。生も焼くのもダメ。8000キロ離れると調理法まで違うものなのだと学んだ。

室内がマイナス6度になっても追い出したかったほどの鮭の悪臭とは

りんごジャムのお粥や、鮭による臭気テロなど、決して埋めることの出来ない食文化の隔絶を体験した僕だったが、意外なことにある日本の食品を作ったら興味を持ってもらったり褒められることが多かった。それは日本から持って行ったものである。

次回はエストニアの人たちに日本式のある料理を作ったら大ヒットした話をお送りする。諦めかけていた北欧と日本の食文化の壁は、それを作ることでようやく乗り越えることが出来たのだ。

【注目】エストニアのブログ書いてるよ! http://selohan.com/