【第1章:プロジェクト立ち上げ。

避難所で何もすることがない、

“ばあちゃん”のために。】

[ 2011年5月。吉野、大槌へ移住。 ]

4月の後半。

大槌町での物資支援活動にひとつの区切りを付け、東京に戻った久保に、一通のメールが届きます。

ネットを通じて大槌での活動を見ていた、

東京在住の吉野和也(よしの かずや)からでした。

メールは、要約するとこんな内容でした。

「会社を辞めて被災地に行こうと思っている。

せっかく大槌であそこまで築き上げた仕組みを引き継がなければもったいない。

長期で入るのならば大槌しかないと思っている。ついては、会って話を聞きたい」

なにはともあれ、久保と私の2人で会うことにして、

高田馬場の喫茶店で待ち合わせました。

ウェブ関連の制作会社に勤めていたという30歳の吉野は、

物静かな雰囲気で、淡々とこれまでの経緯を語りました。

聞けば、気仙沼や陸前高田など、とりわけ被害の大きかった場所をまわり活動していたのだそう。

岩手に縁もゆかりもない青年が、あてもなく、とにかくただ、

現地に入ることに決めたのだときっぱり言います。

感謝と尊敬の念を込めながら、「酔狂な人だねぇ!」と3人で笑ったのを覚えています。

これまでの日々が一変する出来事が起こり、

とにかく何かせずにはいられなくて現地に飛び込んだ久保と

身動きがとれないながらもサポートを続けてきた私。

マニュアルもなく、正解もわからず、いい大人がひたすらガムシャラに

試行錯誤をかさねてやってきましたが、

「見てくれている人はいるんだな」と、とても感慨深く、ありがたく思ったのでした。

移住に際して、久保から吉野に伝えたのが、

「気持ちは嬉しいし、尊いものだと思うのだけれど、

単身で飛び込むのはあまりにも無謀。

東京で、頼れるパートナー(後方支援)を見つけてからいくべし!」

というアドバイスでした。

現地で混乱の中を駆けまわった久保は、

一人で飛び込むことの無謀さを理解していました。

一人だと、ペースが掴めないままに必要以上に頑張ってしまい、

とりわけ気持ちの部分で疲弊してしまうだろう。

長くいようと思うのであればなおさら、

俯瞰で、客観的に見てくれる第三者の存在が必要であることを

このタイミングで伝えられたことは、

とても重要なポイントとなったように思います。

久保はこの時のことを振り返ります。

「現地に入った人間に作業を振り分けてくれたり、

効率的に活かそうとしてくれるような組織や人がいるとは期待しない方がいい。

何をしたらいいかを、自分自身で考えて行動しなければダメなんだ、

何をすべきか、ということを人に任せていてはダメなんだ、と気づいた。

そして、自分で考えて自分の責任で動くならば、

必要とされる場面は多かった。

日々目の当たりにするシリアスな状況に対して、

できるであろうアクションは次から次へと思い浮かんだ。

しかしそれを実行に移すのは一人ではとても無理で、

アイディアの整理や実行へのバックアップなど

連絡を密に取り合えるパートナーが必要だった。

実家のある紫波町から大槌まで往復5時間の移動中、

当時は携帯不通の地域も多い中で、電波の通じる道中はとにかく澤向と話した。

その後少しづつ増えた仲間とも、深夜に及ぶSkypeで情報共有や相談、

ディスカッションを長時間重ねた。

そして、がれき撤去、炊き出し、写真の洗浄、傾聴など

社協(社会福祉協議会)関連のボランティアや、

特定の避難所に限定して困りごとを手伝うというような

さまざまな選択肢の中から、

『ものを、ちゃんと届けよう』ということを選択したんだよね。

なかなか冷静さを保てない光景の中、状況の中で、

この時間は重要なものだった。

そして、後方支援がしっかりできていたことが、

現場の状況を客観的に把握したり、

現実的な対応をスピード感を持って行うにあたって、

とても大切なポイントだった。

吉野さんは、自分でも他の地域で活動をしていたこともあって、

ボランティアがうまく機能していない例や、

現地の人から受け入れられなかったケースも知っていただろうから、

外部の人間(=久保)がちゃんと受け入れられている状況を見て、

関心を持ったんだと思う。

大槌はうまく回っているな、と。

僕らのように、実際に現地を見てきて、

大槌のことをわかっている人間がいる状態で

吉野さんに引き継げたことはとても大きかった。

なによりも、大槌で吉野さんが受け入れられたことが大きいけれど(笑)」

それまでの久保や私の大槌での活動は、

情報共有などで連携をとっていた「ふんばろう東日本」(※)の

メーリングリストやインターネットを通じて公開されていました。

そこには数多くの人が参加し、地域ごと、案件ごとに膨大なやりとりが交わされていましたが、

それらを見ている中で、久保と私が共通して気になっている人がいました。

感情に流されすぎず、さまざまな視座から妥当な優先順位をもって

物事を進めようという提案を折に触れて行っていて、

その発言が的確でシャープに映ったためでした。

直接の接点はなかったものの、かねてから久保と2人で

「あの人、デキるね!」と話していたこともあり、

後方支援を考えた時、真っ先に彼女のことが浮かびました。

それが、五十嵐順子です。

一方、吉野にも、「ふんばろう」の活動を通じて知り合い、

ぜひ後方支援を頼みたい人がいると言います。

こちらが、小杉綾。

2人ともフルタイムで会社勤めをしつつ、家庭のある五十嵐は後方支援として、

フットワークの良い小杉は前線にも足を運びながら、精力的に活動していました。

こうして、大槌の第2フェーズとも呼べる活動に2人を巻き込み、

大槌復興刺し子プロジェクトの立ち上げメンバー5人が揃うことに。

ここから怒涛のSkypeミーティングを重ねる日々が始まるのですが、

でも、実際に顔を合わせるのは、ずいぶん後になってからのことでした。

※ ふんばろう東日本支援プロジェクト…東日本大震災をきっかけに立ち上がった、日本最大級のボランティア組織。被災した人がその時必要としているものを、必 要な分量だけホームページに掲載し、それを見た人が直接物資を届けることができる仕組みをつくり、行政の手が及んでいなかった小規模避難所や仮設住宅、個 人避難宅などに物資支援を行ったほか、家電の提供や重機免許取得など、関わるボランティアが自律的に数多くのプロジェクトを展開した。

[ メンバーの共通意識。「魚ではなく、釣り竿を届けよう」 ]

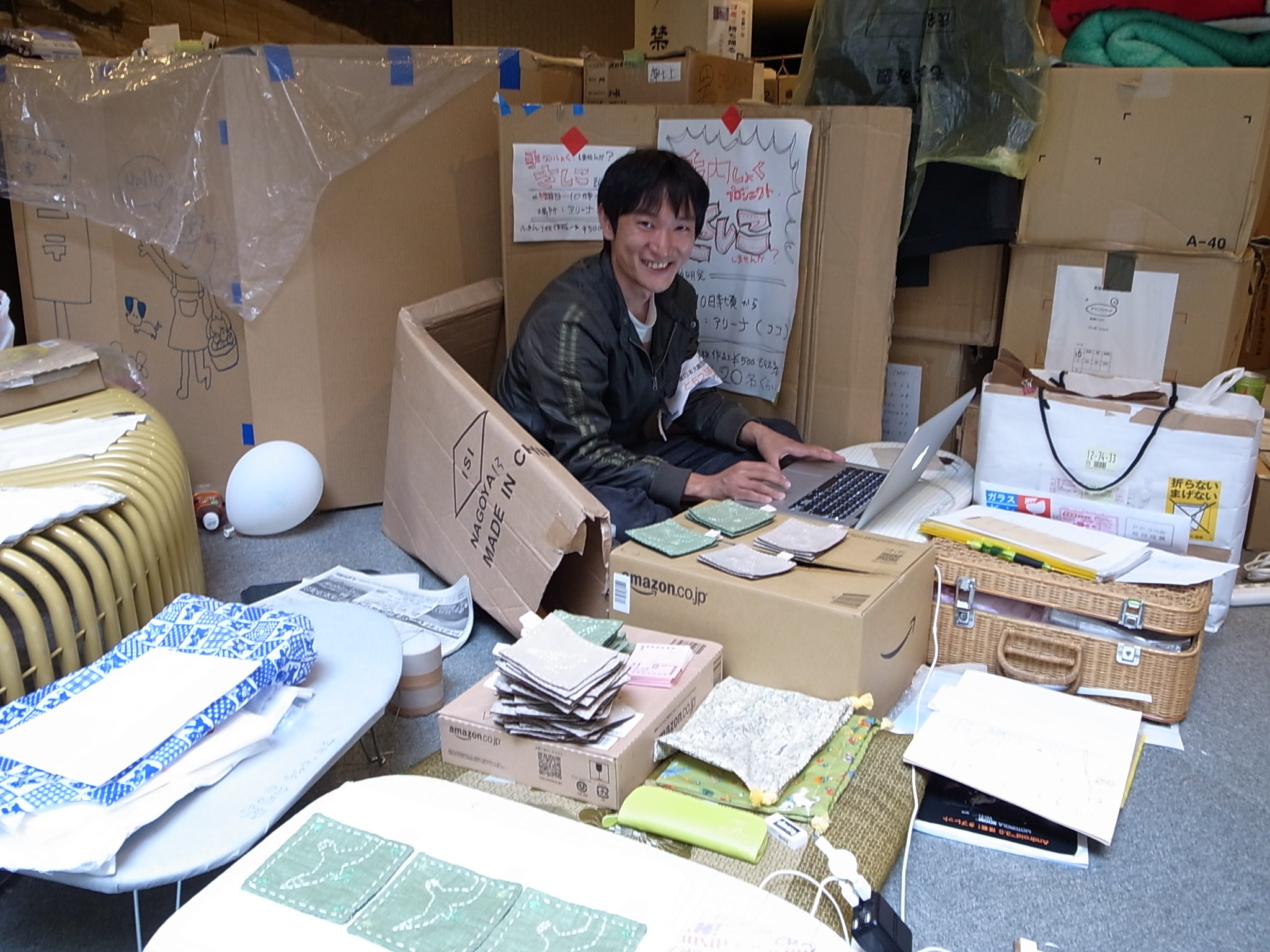

ゴールデンウィーク前に大槌入りした吉野は、早速、

最大の強みである人懐っこさをいかんなく発揮していました。

たくさんの人が避難し、ロビーにも人があふれるほどの大所帯となっていた大槌中央公民館。

吉野はそのロビーにダンボール製の寝床を確保したのです。

当時の避難所を見たことがある方なら想像に難くないと思いますが、

これは簡単なことではありません。

縁もゆかりもない人間が、寝泊まりを始めるのですから。

久保は何度も避難所に通いましたが、そこに寝泊まりをさせてもらおうという

発想自体が思い浮かばなかったといいます。

ただ単に図々しければできるというものではありません。

彼の掛け値のないまっすぐな思いとふるまいが、

いまだ混乱の中にある大槌中央公民館の避難所で受け入れられた。

このことが、大槌復興刺し子プロジェクトにとって

非常に大きな一歩となるのでした。

<大槌中央公民館のロビーに住み着いた吉野>

当面は、私や久保らで作成した避難所マップをもとに、

各避難所のリーダーに会い、支援物資のフォローを継続。

そうやってたくさんの人に話を聞くことを続け、現地の生の声、

最新の課題をSkypeにて東京チームのメンバーと共有していきました。

Skypeはいつも、メンバー全員の仕事や子どもの寝かしつけが終わった22時からスタート。

日に日に暑くなり、皆とにかく洗濯に苦労している。

大型のランドリーを設置できないだろうか?

買い物に行くにも病院に行くにも、車がなければどこにも行けない。

タクシー・ボランティアを募り、車がない人や運転できない人の足になれないだろうか?

さまざまな課題が挙がる中、吉野から出た一言が

大槌復興刺し子プロジェクトを生み出すきっかけとなります。

「今すごく気になってることがあって…。

避難所のお年寄りのことなんです。

みんな元気で本来は働き者なんだけど、

避難所だと『みんなの邪魔になっちゃうから』って言って

ダンボールで区切られた狭いスペースからほとんど動かずに、

一日中横になって過ごしてるんですよ。

男性は自宅跡に戻ったり、瓦礫の片付けをしたり

肉体労働だけどやることはたくさんあって、

でも台所もないから女の人はとにかくやることがない。

あれじゃあ元気な人も元気じゃなくなっちゃう」

幼い頃からたくさん接してきた、故郷岩手の高齢女性たちの姿が目に浮かびました。

「少しは落ち着いて座ってよ〜!」と言いたくなるくらい

マメで働き者ばかりの“田舎のばあちゃん”の姿。

そんな“ばあちゃん”たちが、やるべきことを失って

一日中ぼんやり過ごしているだなんて。

それはなんとかしなくちゃいけないよ!

一気に前のめりになる東京チームのメンバーたち。

女性たちに“今、やるべきこと”を創りだそう。

それが収入にもなるといいよね。

できれば、震災を機に立ち上がったブランドとして育っていったら最高だね。

物資による支援がひとつの区切りをつけつつあり、

誰もが少しずつ、“この先”に目を向けはじめた頃のことです。

コンセプトは、当時久保が話していた言葉から

「魚ではなく、釣り竿を届けよう」

となりました。

[ “刺し子”にしよう! ]

コンセプトが決まり、手仕事プロジェクトのアイディア出しが始まりました。

織り物は? 編み物は? 簡単な布小物なんかはどうだろう?

さまざまなアイディアを検証する中、小杉から出たのが「刺し子」の案でした。

小杉が刺し子を選んだ大きな理由は、以下のようなものでした。

・針と糸と布さえあれば,場所を取らずに誰にでもできる。

・初期投資があまりかからない。

・脳科学上、何かに集中し夢中になることは、幸福感を増し、うつ病や認知症の予防にもなる。

加えて、小杉には、宮城の出身者として東北に対する思い入れがありました。

東北の歴史を紐解いてみると、幾度も厳しい自然に打ちのめされ、苦しんできました。

そんな中で、家族の無事や平安&豊穣の祈りを込めて刺し子をしてきた、東北の女性たち。

せっかく始めるなら、東北に根ざした文化/伝統工芸にしたい。

この意見に全メンバーが同意し、

手仕事プロジェクトは「刺し子」とすることに決まりました。

特にメンバーの誰かが刺し子が得意だったわけでも、とりわけ詳しかったわけでもありません。

ふきん1枚すら縫い上げたことのないメンバーもいる中、

自分たちの得意なこと、関わりやすいことではなく、

できる限りの想像力を持ち寄り、

大槌の女性たちがどんなことなら、やりやすいのか、続けやすいのか。

…に思いを馳せた結果の「刺し子」という選択でした。

[ デザインの重要性。 〜デザイナー・榊原直樹さんとの出会い〜 ]

刺し子にしようという方針が固まり、

次に行ったのが、デザイナーへのアプローチです。

当初から主な販路はインターネット通販を想定していました。

一過性のものではなく継続のために販売するのであれば、

自由に女性たちが縫ったものを販売するのは効率的ではありません。

一枚一枚写真をとってアップし在庫管理するには手間がかかりすぎます。

そのためどうしても共通デザインで制作する必要がありました。

メンバー間に共通していたのは、

「震災があったからということで同情して買ってもらうんじゃなくて、

長く使いたくなるような、魅力ある商品を作りたい。

そのためには、第一歩からデザインにこだわることが重要」

という認識。

そこで私が、旧知のデザイナー・榊原直樹(さかきばら なおき)氏に

コンタクトを取りました。

榊原さんは、人気アーティストのCDジャケットやコンサートグッズ、

ロゴデザインなどのグラフィックデザインを中心に、第一線で活躍するデザイナー。

温かみのあるデザインに定評がある実力者です。

私にとっては、数年ぶりに会う榊原さんへの、勇気を出してのアプローチでした。

「こういう種類のことって、“お願い”をしてしまうと、断る方が罪悪感を感じてしまう。

それではおかしい。だから、誘います。よかったら、一緒にやりませんか?」

私たちの趣旨を聞いた榊原さんの返事は、こういうものでした。

「泥かきとか、できることをやってみたけど、

できれば本業であるデザイン領域で役に立ちたいと思っていた。

望むところです!」

真っ直ぐな視線と言葉で快諾してくれた榊原さんを前に、

私は、強く背中を押されました。

“何かしたい”人は、いろんなところにいるのだ。

その気持ちを丁寧につなげていければ、きっとうまくいくはず。

そう思えたスタートでした。

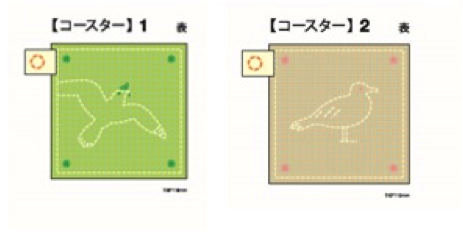

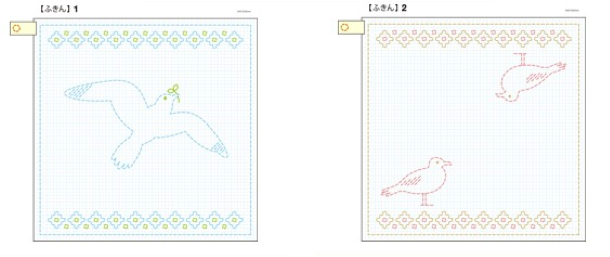

体育館の中を段ボールのパーテーションで区切った、僅かなスペース。

それを考慮して、プロジェクトの第1号商品は

「コースター」と「ふきん」の2種類とすることに決定。

榊原さんは早速デザインに着手してくれました。

デザインに際して、こだわった点は大きく2つです。

1)刺し子をする人が、穏やかな気持ちになれるようなデザインと色づかいのものを。

2)大槌の町の鳥である「かもめ」をモチーフにしよう。

加えて、こだわりというよりは、技術的な制約もいくつかありました。

縫うためにも、下書きをトレースするためにも、

曲線が少なく、難易度の高くないデザインであること、

1枚を制作するための所要時間の目安…など。

榊原さんは、刺し子の伝統柄について勉強し、

“伝統柄と今どきのデザインの融合”をコンセプトとしながら、

上記の制約も加味した上で、温かいデザインに仕上げてくれました。

Skype会議でも全スタッフに大好評。

初期段階でデザイン面の感覚・コンセプトを統一できたことも、

プロジェクトを育てる上での重要なポイントだったように思います。

そして、技術的な検証のための試作を重ねた末に、デザインが完成したのでした。

それが、“羽ばたくかもめ”と“羽を休めるかもめ”という

2つのモチーフが刺し子された

「かもめコースター」と「かもめふきん」でした。

<デザイナー・榊原さんによるデザイン画像>

ちなみに初期のタグは、綿テープに並縫いで「大槌の“O”」の文字が入ったもの。

素材は、小杉が手芸店でいくつかの素材を見繕い、

榊原さんが糸の色とあわせて選んだもので、

このタグが、手作りの温かさをより一層強めてくれました。

<初期のかもめコースター(グリーン/ベージュ)。

大槌町の鳥・かもめが、大空に羽ばたく姿と羽を休めるところを描いています>

< 大槌復興刺し子プロジェクト 「東京チーム」ヒストリー ③ に続きます >