< まえがき >

この文章は、2011年3月11日に発生した東日本大震災をきっかけとして、

岩手県・大槌町で立ち上げられた「大槌復興刺し子プロジェクト」の

立ち上げに携わったメンバーが、その黎明期の出来事を記したものです。

岩手県沿岸部の小さな町・大槌町の、明るく元気なお母さん、おばあちゃん。

そんな女性たちが主役となり、今なお多くの人に愛される刺し子商品を生み出している

「大槌復興刺し子プロジェクト」。

立ち上げから5年目を迎える刺し子プロジェクトですが、その第一歩は、

震災をきっかけに岩手県大槌町に移り住んだ一人の青年と、

大槌から遠く離れた東京で、彼のサポートを続けた4人の社会人=「東京チーム」が、

文字通り手探りではじめたものでした。

未曾有の震災による混乱の中、どのような経緯でプロジェクトは生まれたのか。

どんな人間が、どのような思いで関わっていたのか。

現地主導型の運営に移行していく中、どのような課題があり、

それをどうやって解決していったのか。

うまくいったこと、いかなかったこと。

努力と智慧で補ったこと、幸運だったこと。

関わった私たちでさえも記憶が曖昧になりつつある、あの激動の日々を、

震災から5年という節目に、少し落ち着いた気持ちと視点で振り返り、

残しておきたいと思います。

この記録が、いつの日か必ず起こるであろう将来の災害に際して、

アクションを起こそうと考える方たちの一助となれば幸いです。

大槌復興刺し子プロジェクト・東京チーム(プロボノスタッフ)

澤向美希

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

< 大槌復興刺し子プロジェクト「東京チーム」メンバー紹介 >

Photo by 宮津かなえ

1:久保 光義(くぼ みつよし)

プロジェクト設立のキッカケを作った、東京チームのリーダー。通称・鬼軍曹。

本業はイベント制作のプロデューサー。2児の父。

岩手県岩泉町出身。震災当時、37歳。東京都在住。

当初、家族旅行を予定していた勤続15年の長期休暇を充てて、2011年4月、岩手入り。

この際、岩泉町の保育園時代からの幼なじみ、澤向美希に声をかけ、

澤向が後方支援としてサポートすることに。

故郷の岩泉町から沿岸を南下していく中、

とりわけ被害の甚大だった大槌町を活動拠点に定め、

物資のマッチング支援を始める。

実家のある紫波町と大槌町を、往復5時間かけて毎日車で通い、

全避難所のマッピング、リーダーへの支援物資ニーズのヒアリングなどを行い、

「Amazonほしいものリスト」の運用まで導いた。

このアクションが「ふんばろう東日本」で活動していた

他のメンバーの目に止まったことがきっかけとなり、

東京チームのメンバーが出会うことになる。

久保の活動をインターネットで知り、

大槌への移住を決意した青年・吉野和也の後見人とも言える立場で、

プロジェクトの立ち上げから運営に至るまでほぼすべての項目を統括。

“ほとんど全員が初対面”というメンバーがコミュニケーションを円滑に取れるよう、

多くの時間とエネルギーを注ぎ、心を砕いてプロジェクトを牽引した。

一見ガサツとも思えるオープンなキャラクターだが、

メンバーそれぞれの心情を常に気にかける繊細さも併せ持つ。

【Q:ほかのメンバーをどう思っていましたか?】

久保:ツーカーで意思が通じる頼りになる仲間。

全力で走りながら考えるようなプロジェクトの初期、

やるべきことは山ほどあっても、

それを要件定義して人に頼んでいる時間は作れなかった。

そんな状況のなか、全員がプロジェクトのためにできることを自ら考え行動し、

しかもそれが無駄なく同じ方向を向いての動きになっていたので、

そのドライブ感は奇跡体験だったと今でも思う。

人数が増えるにつれリーダー的役割をすることもあったが、

最初の四人は完全にフラットでありつつ統制がとれたチームだった。

衝突したり険悪な雰囲気になる局面も当然あったが、

最終的に「自分のため」ではなく被災地・被災者のために何ができるか?

という視点に立ち返ることができる人たちだったので、

遠慮なく意見を言える、頼りになる仲間だった。

2:五十嵐 順子(いがらし じゅんこ)

本業はサプライ・チェーン・マネジメントを専門とする研究者。

大手企業に勤めつつ、2児の母として多忙な日々を送る。通称・マザー。

千葉県八千代市出身。震災当時、36歳。神奈川県在住。

震災時、住んでいた自宅エリアに津波警報が発令され、

子どもたちは近くの中学校に避難して一夜を明かした。

五十嵐が帰宅できたのは翌日の始発電車。

そんな体験から、震災を他人事とはまったく思わなかった。

震災発生から1週間と経たないうちに、

googleで募集していた避難所名簿の入力・作成ボランティアを始める。

当時はとにかく、自宅にいる時間でできることがないかと、ひたすら検索していた。

そんな中で「ふんばろう東日本」の存在を知り、

支援物資のマッチング・コーディネート作業などに携わる中、

久保と澤向の活動を知ることになる。

「今思えば、あのタイミングでなければあそこまで関われなかった」と振り返る。

震災当時、産休・育休から復職して3年目。

仕事がまだ本格化しておらず、子どもも一番手がかかる時期は過ぎていた。

多少なりとも自分のために使う時間を捻出でき、

そして、社会との関わりを考える年齢になっていた。

自分の人生において絶妙のタイミングだったと。

本業である生産管理のシステム構築を中心に、

小杉とともにSNS関連の発信・フォロー、問い合わせ対応など、

スピーディーかつきめ細かく堅実な仕事でプロジェクトを支えた。

誰よりもサバサバしていて、あっけらかんとしたキャラクター。

冷静に、現実的に物事を捉える視点が、

顔が見えないことから時に感情的になってしまう議論を修正し、

プロジェクトをよりプロフェッショナルで骨太なものに育てた。

【Q:ほかのメンバーをどう思っていましたか?】

五十嵐:ある意味、みんな仲間で、みんなライバルだと思っていた。

「三人寄れば文殊の知恵」というように、

それぞれがみんな協力し合っているけれども、

甘えることなく精一杯を出し合っているという意味で。

何か発言するにしても、バカなことを言うわけにはいかないぞという緊張感があった。

それには、勤めている会社から受けてきた教育も役に立っていたと思う。

会社の看板を背負っているという気持ちもあった。

そんな緊張感が、問題や限界を超えていく効果を生んだのではないかと。

まぁ、単に負けず嫌いが揃っただけかもだけど(笑)。

3:小杉 綾(こすぎ あや)

当時の本業はシステムエンジニア。通称・エース。

宮城県仙台市出身。震災当時、29歳。神奈川県在住(当時)。

震災時、小杉は会社で仕事をしていた。

仙台に住む両親とはすぐに連絡が取れたが、祖母との連絡には時間がかかった。

Googleの安否情報登録ボランティアをしながら、祖母や友人の情報を探す中、

なかなか連絡がとれずにいた沿岸在住の友人の無事を知る。

友人の安否情報に添えられていた

「地元の復興のために尽力なさっています」という言葉に心打たれる。

「遠方に住む自分にも、何かもっとできることはないか」と

エンジンがかかった瞬間だった。

できることを探し、調べている中で「ふんばろう東日本」を知り、

第1回目のミーティングに参加。

4月末には5名の物資班を組んで岩手県大船渡市へ入った。

そこで、「ふんばろう〜」のミーティングで面識のあった吉野と出会い、

「大槌に移住するから後方支援をしてほしい」と言われOKしたことが、

プロジェクト参加のきっかけとなる。

刺し子プロジェクトでは、主に材料の発注管理や

オフィシャルサイトの構築・運営管理を担当。

他にも、SNSでのきめ細かい情報収集・発信や、

立ち上げ時に大槌の避難所で開催した「刺し子説明会」の実施、

初期における刺し子糸・材料仕入れのパートナーである

「本舗飛騨さしこ」との協業のきっかけづくりなど、

持ち前のフットワークの軽さと機転でまさに“エース”級の活躍をし、

プロジェクトの基盤を築いた。

線の細さと裏腹なタフさも持ち味で、

イベント販売でも、他のプロジェクトとの人脈を形成しながら

刺し子プロジェクトの認知度アップに多大に貢献。

【Q:ほかのメンバーをどう思っていましたか?】

小杉:基本的に、打てば響くメンバーだった。

いろんなことが仕事よりも全然早く進んで、

それがとても心地よく、楽しかった。

常に、「次に必要なものはなにか」と考えながらやれていたし、

東京チームのメンバー間において、

コミュニケーションのストレスを感じることがなかった。

会社勤めの人間とNPOで活動している人間とのやりとりでは

異文化交流のようで戸惑うことも多かったが、

そういう時のまわりの人間の接し方など、本当に勉強になった。

一人ひとりの強みが違って、経験も違うので、

「チームとして死角がない」と感じた。役者が揃っているな、と。

4:澤向 美希(さわむかい みき)

本業は音楽コーディネーター。

岩手県岩泉町出身。震災当時、37歳。神奈川県在住。

久保とは岩泉保育園の年長からの幼なじみ。1児の母。

そして、このストーリーの書き手。

同級生の約100名が同じメンバーで保育園〜小学校〜中学校までを過ごすという、

岩手の片田舎で育つ。

震災時、2歳半になる娘がいたため、故郷に駆けつけることができずに、

もどかしさを抱えてただ呆然としていた澤向の元に、

久保から「岩手に行く」と連絡が入る。

「手伝いたい。できることはなんでもやる」と伝え、

それから昼夜を問わずに後方支援としてサポートする日々が始まる。

同居する両親、起業して同じ会社で働く夫の全面的なサポートを受け、

プロジェクト立ち上げ初期の多くの時間を活動に割くことができた。

刺し子プロジェクトでは、主に商品の企画・制作進行を担当。

旧知のグラフィックデザイナー、グッズ制作会社と

現地スタッフをつなぎ、商品化を進めた。

また、現地に発送作業を移管するまでの期間、

自宅にて商品化(洗濯・アイロン・梱包)と発送作業のすべてを行った。

【Q:ほかのメンバーをどう思っていましたか?】

澤向:普段、偏りのある業界に生息して、

その中での共通言語を武器に仕事をしている私にとって、

東京チームのメンバーはこれまで出会ったことのないような種類の人たちで、

本当に刺激になった。

一言で言うと、みんなとにかく優秀。

専門分野に長けていて事務処理能力も高くて、でも、

くだらないことで笑えるユーモアもあって、楽しみ上手。

だから、数字に弱くて難しい話になるとモジモジする私でも、

そんなに居心地の悪い思いをしないで済んだなと(笑)

「こんな歳になって、ルーツもバラバラな人間が突然出会って、

でもこれほどいい“チーム”が組めるんだな」と、

何度も感嘆したのを覚えている。

出会えて、同じ目標に向かって突き進めて、ラッキーでした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【第0章:震災から2ヵ月間。

大槌復興刺し子プロジェクト、発足前夜のお話。】

[ 2011年4月。久保、故郷の岩手へ。 ]

2011年3月11日、震災発生。

そして4月。

活動のきっかけを作ったのは、岩手県岩泉町出身で、

現在は東京でイベント制作の仕事をしている久保光義でした。

久保が、保育園以来の幼なじみである私・澤向美希と、

震災を機にTwitterを通じてやり取りを再開。

そんな中で、久保が「岩手にしばらく行ってくる。手伝え」と

相変わらずぶっきらぼうなメッセージを送ってきたのが、

震災3週間後のことでした。

故郷の惨事に「何かできないか」という思いを抱えながらも

神奈川在住で子どもが幼く、身動きが取れずにいた私は、

協力したい旨を即答しました。

「やらせてほしい。できることはなんでもやる」。

そして、主にインターネットを使って久保の後方支援をすることに。

こうして、久保が約1ヵ月の長期休暇を取り、

岩手でボランティア活動をしたことが、すべての始まりでした。

4月4日。久保、岩手入り。

まず、真っ先に故郷の岩泉町へ向かいました。

岩泉町も三陸沿岸部に面していて、面積は少ないながらも津波の被害を受けたエリアです。

「やれることはいくらでもあるぞ」

地元の友人からそう聞いて向かったものの、

実際に岩泉のボランティアセンターを訪れてみると、

がれき清掃作業はおおかた終了していました。

まだ、一週間どころか一日単位で状況がめまぐるしく変化していた頃の話です。

それならば…と隣接する宮古市に入る久保。

しかし宮古では、ボランティアの受け入れは宮古市民のみ、という状況でした。

そのため、宮古から沿岸部に沿って南下していきました。

宮古市の南側に隣接する山田町も同様の状況であることを確認し、さらにその下の大槌町へ。

岩泉~田老~宮古~山田…と沿岸を回ってきた久保が言葉を失うほど、

大槌の状況はひどいものでした。

見渡す限りの焼け焦げた瓦礫。すべての建物が倒壊。

広く報道されたように、町の機能が海岸部に集中していたため、

町役場をはじめほとんどの施設が壊滅的な被害を受けていました。

「とにかく、この場所をなんとかしなければ」。

そうして、活動の拠点を大槌町に定め、

久保の実家のある岩手県紫波町から片道2時間半の距離を、車で通う日々が始まったのです。

[ 大槌での支援物資マッチング、ほしいものリスト作成。 ]

まずとりかかったのが、支援物資のマッチングです。

当時は、避難所ごとの物資の偏りや、急激な気温上昇に伴う需要の変化など、

支援物資に関して「やるべきこと」が山積みでした。

手始めに、避難所を片っ端からヒアリング。

久保が、避難所の状況(代表者/人数/物資の状況など)を次々に聞いて回りました。

途中、インターネットを通じて活動を知り、twitterで久保にコンタクトを取る人物が現れました。

新潟在住の建築士・金子勉さんです。

金子さんは、避難所のお母ちゃんたちが熱望していた、

サンダルと洗濯機を軽トラックに積んで大槌に合流。

そのまま避難所の調査を手伝ってくれることになり、効率は倍にアップしたのでした。

地図通りではなくなっていた大槌の町を走り回り、

1つの避難所を訪ねては、その情報をメール・口頭で私へ連絡。

私が避難所ごとに所在地/代表者/収容人数などの情報を入力し、

マップを作成していきます。

途中、震度5強の地震と停電に見舞われ作業が中断するなど、

順調にいかないこともあったものの、

久保と金子さんの獅子奮迅の活躍により、

1週間足らずで大槌の避難所・全55ヶ所をすべてまわり、

googleマップに避難所マップが完成しました。

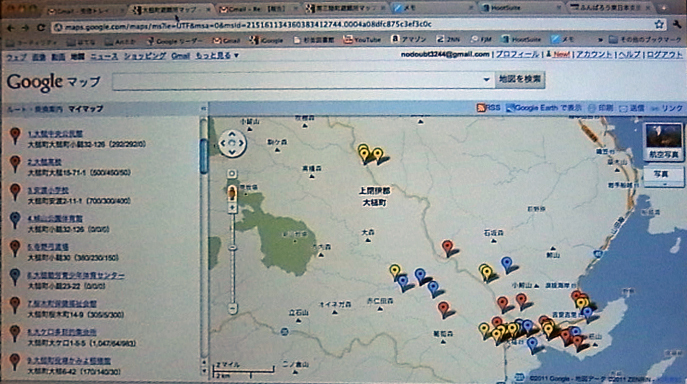

<当時作成した大槌町の避難所マップ>

その後、震災後に活動していた「ふんばろう東日本支援プロジェクト」との連携もあり、

それぞれの避難所情報に連動したAmazon「ほしいものリスト」を作成。

必要な物資を、避難所ごとにAmazonの特設ページに掲載し、

支援したい人が購入すると、直接その避難所へ届くという仕組みが完成。

避難所によって異なるニーズにダイレクトに応えることができ、

「遠方から何かしたい」と思っていた人にも

より具体的に支援先が見えるという画期的なこの仕組みは、大いに活用されることに。

保存食、調味料、虫除け、基礎化粧品、女性が着替えるための簡易テント。

山積した瓦礫を少しずつでも処理するためのチェーンソー。

リクエストは本当に多岐にわたりましたが、そのほとんどが1日とたたずに

購入され、次々と避難所へ届けられていきました。

さらに、金子さんがITを専門とする協力者・西井美佐子さんに協力を求め、

各避難所の代表者が携帯電話から直接ほしい物資を登録できるシステムも構築。

西井さんが仕事でつながりのあった、アンケート用ソフトを提供している

インディーロムさんに相談した結果、

ソフトと運用サーバーを無償提供していただくことができ、

支援物資の配給は、格段にスピーティ―で的を射たものになりました。

そして、このような一連の支援活動の様子を全国に発信することが、

その後の仲間たちとの出会いにつながっていったのでした。

< 大槌復興刺し子プロジェクト 「東京チーム」ヒストリー ② に続きます >