第一章 「わたしが私へ。」「何の為に生きているのか?」という疑問を持ったNYでの13年間の生活

わたしが「私」になろうとしていた。

これらは本当に私の身に起こったことで、それは今から書く経験に基づいている。その過去を振り返り伝えていきたいと思う。

2011年1月。

赤いレザーのビンテージカウチの左端に腰をかけ、時折窓の外の雪を見ながら膝かけブランケットの上にラップトップを置きこの文章を書いて30日目くらいになる。赤いカウチと、フェンダーのアンプの上に置いたコーヒーは、わたしの毎日の定番になった。

日差しはやや暖かく暖房がさほど効かないこの800フィートほどあるギャラリーは、大きな窓だけが、小さな季節の変化をたまに教えてくれる。ブルックリンでこのギャラリーを始めてもうすぐ4年になるが、5階(2015年、現在は1階)のこの窓から見える景色はほとんど毎日同じで、ある暖かい冬の次の日に突然隣の屋根に、真っ白なかわいい雪帽子がかぶったり、新緑が車から漏れるhip hopの雑音とともに揺らめいたりと、小さな変化が時折私を和ませてくれる。

ギャラリーを始めた理由はとても単純であった。旧友の日本人アーティスト(彼女は10年以上自殺未遂を繰り返していた。)が自分の作品を公表する場所がなく、作品ばかりを書いていた。その時わたしに何か出来ることがあればという想いだけで始めた。おかしなもので、NYに住み着いた頃は日本はわたしにとって母国という存在でなく「海を渡る国」という見方をしていたが、年月が経つにつれ日本人というひとつのアイデンティティーをとても大事にしたいという思いが自然に沸いていた。(なぜだか、NYに10年以上住んでいる日本人は同じ思いを持つ様である。)なので、その想いからわたしは、日本人アーティストのサポートをしている。このギャラリーを「ヲウチギャラリー」と名づけたのも、まるで我が家に帰ったようにここに帰ってきてほしいという意味を込めてである。

築約100年の靴工場だったビルディングの5階に位置するブルックリンのアートギャラリースペース、ヲウチギャラリーは、世の中に埋もれている数多くの才能のある若手アーティストが、本来自分自身が目指す目標を再確認できる場所として、そして「アートを生活の一部に」をコンセプトに、現代の日本人アーティストの作品を、敷居が高く、仰々しく作り上げられた空間ではなく、アットホームな空間のなかで、アートがそれぞれの人の家の一部の様に、大事に飾られる感覚を伝えたいという思いがこめられている。また、ヲウチギャラリーを訪れた時、まるで心が休まる「家」に帰って来たような感覚で、訪れる人が現代の日本人アーティストに鼓舞される場と時間の提供をすべく、ギャラリー訪問者には、ゆっくり寛いでアート鑑賞を楽しんでもらっている。

13年間とは、ある人にとってはとてつもなく長い時間であり、ある人にとっては昨日のようでもあり、13年をまるで洋服ダンスの一番上の引き出しに何が入っているのかのように思い出せる人は幸運だと思う。わたしにとってのNYの13年はまるでランニング折り返し地点あたりのUカーブを走っていたようなもので、その間に感じていたことはいつまで走り続けられるのかだけだったと思う。

NYでの生活は、25歳だったわたしが、ジャズシンガーを目指して日本から訪れた来た時、まるでビリーホリデイのように男性ジャズミュージシャンと肩をならべ、夜な夜なジャムセッションのはしごをし、当時わたしの事を知らない若手ジャズミュージシャンはいないほど、どのジャズクラブにも顔を出していた。カポーティーの「ティファニーで朝食を」の主人公ホリーのように、自由奔放で、活発で、夢があって、「I want to still be me when I wake up one fine morning and have breakfast at Tiffany's.」の彼女の言葉のようにその日暮らしで大変ではあったが、この町はアメリカンドリームで満ち溢れ、わたしは何でも出来ると信じていた時代だった。

その後、ニューヨーク911テロ事件が起こり、アメリカの株の大暴落、NYに不況が訪れ、ある日のショウウインドーに移った女性は夢見るホリーではなく、10年の時を得て生きることに精一杯な日本人女性、わたし自身の姿だった。ちょうど折り返し地点に差し掛かる時だったと思う。

その時、わたしはなぜだか知らない間にふと今までの生活を思い出していた。なぜ過去を振り返る暇がなかったのかがどうしてなのかはわからなかった。時間に麻痺しているわたしの時間は思ったより早く進んでいて、規則もない時間に間に合うようにいつも足早にNYの町を駆け回っていた。地下鉄に乗るときも、セントラルパークを横切るときも、ソーホーやイーストビレッジで買い物をするときも、ジャズバーで音楽を聴いているときも、なぜか生き急ぐようにして毎日が過ぎていた。すべてが手に入る町、そしてすべてが手に入る環境が果たしてわたしが求めていた幸福なのだろうか?そんなとき友人のフォトグラファーから見せてもらった1枚のナイジェリアの子供たちの写真。こんな笑顔をする子供たちはここでは見たことがない。どうしてこの子達はこんなに幸せそうなのだろうか?どうしてこの子達はこんなに美しいのだろうか?そしてこのビレッジには、電気も水道さえもないのに。

アブストラクト(抽象)的な考えかもしれないが、わたしは生きるためにすべての物が手に入る場所にいながら、生きることへの空しさを感じていた。その一瞬を幸せだと思わされるものはたくさんあったが、悲しくもそれが手に入るとすぐ走馬灯のように消えてしまった。そしてまた求めた。その繰り返しだった。結局、自分が本当にほしいものは何ひとつ見つからず、ここで言う「しあわせ」と感じるものは、わたしが求めている「幸せ」ではないことに気が付いた。周りがしあわせと信じるものは、結局わたしにとって何の価値も見いだせず、幸せのように見せかけた不思議なマインドコントロールは、最終的には目に見えない傷口に塗る塩のように身体にしみた。

「どうして幸せじゃなんだろう?」その時、わたしは思考能力が死んでいるのかもとさえ思った。摩天楼と呼ばれるこの町でちっぽけな自分がいる。死人の中に、まるで死人のふりをせざる負えない降伏寸前の兵士のようだった。死体の下敷きとなり誰かに見つからないようにゆっくり呼吸をしながら、ここで暮らすには、ある種の考え方が必要だとわかった。そして「それ」は知らない間に自分の体内に蓄積されていた。「自分さえ良ければいい。」という自己主義の化身だった。後で分かった事だが、友人たちも同じ悩みを抱えていたが、だれもがこのスパイラルから逃げ出せなかった。

この町は悲しい町だ。NYで働く人々はまるで、人間Propの様なものである。その映画のシーンに合ったものがそこにありさえすればいい。実際、出演するのは1シーンか2シーンだから、本物でなくてもかまわない。それが偽者であったとしてもそれなりに本物のように見えれば誰も気にしない。自分さえよければそれでいい。自分の事しか考えたくない。時間の流れが速すぎて誰もそこまで気に留める人もいない。

本当は、ここは偽善者(外面的には自分を善と見せかけていても、実は内側では悪であることをと知っている。)たちが存在し、その毒はわたしの体内を巡り、自分もこのままでは、自分を偽善と思わない偽善者に変わろうとしていた。すでに自分自身に問いかける必要があった。「わたしは何の為に生きているのか?」 そう自分に問いかけたとき、わたしはその回答は持っていなかった。そして恐らく私の周りの誰もが回答を持っていなかった。それどころか周りはそんなことを考える必要すらないと思っただろう。それからわたしはその質問を頭の中の片隅に置きながらも長い間触ることも出来なかった。触るとは、向かい合うという意味でもある。今おかれている自分が本当の自分なのかどうかをまず知ることから始まった。

2008年 3月

ある2008年の夜、わたしはNYのイーストビレッジにあるジャズが流れるバーで、あのナイジェリアの子供たちの写真を見せてくれたフォトグラファーの友人を待っていた。夜も10時を回っていたと思うが、客足が途絶えず店は込み合っており、オリジナルカクテルなどが定評のマンハッタンでは隠れ家的な店で、当時よく利用していた。

わたしの友人S氏は、両親はドイツ人でアメリカ生まれでサンフランシスコとNYに家を持ち、自由奔放に自分のしたいことだけをしながら生きているような人だっ た。彼と知り合ったきっかけとなったのは、あるアーティストのエキシビジョンのキュレーターをソーホーで行ったときに、彼はそのアーティストの友人で、T シャツと短パン、ビーチサンダルとはちまき姿でギャラリーの前に現れ「さて、今から力仕事をするんだ。」という風貌は今でも忘れることができない。それほど強烈な個性を持っていた。15分ほど窓際の席でぼんやり外を見ながら待っていると、久しぶりのS氏が、いつものように有頂天で現れすぐに世間話が始まった。まるで気取った様子のない彼には、当時いろいろなことを話していたので、会話が途切れることなく続いていた。私が最近とても乾燥にいいと思うアフリカ産のシェアーバターを見つけたとか、彼は何か気の聞くものを友達にプレゼントしようと思っていたところだったとかで、ある雑誌に 「ソーラーパワーの懐中電灯」を見つけたが、それがすごいという話などであった。その時、S氏の携帯電話が鳴った。

ブラックベリーの相手先の表示を見た彼は、「ああ!」と叫んで、電話を出たときの表情は、水を得た魚のようで、なぜかこれからわたしに何かが起こるような予感すら感じた。

S氏が電話口で話すイントネーションが、今まで聴いたことのないアクセントで、明らかに相手先の声の特徴をまねている。その時、S氏が、急に携帯を私に渡した。相手と話せというのだ。

太 く低い地声と特有のアクセントから、アフリカ人とわかった。ナイジェリア出身でサンフランシスコに住んでいるS氏の友人だった。私は日本人で友人だと自己紹介をすると、とてものりがよく楽しそうな返事が返ってきた。電話をS氏に代わるなり「バイ」と電話を切ったかと思うと、いきなり、「ア フリカにいくよ。」と、言われ、「え?」と聞き返したときには、S氏はもうこういう運命だったんだという表情で、わたしは、その時、なるようになれと思うしかなかった。

第2章 「自分探しへの旅。」「生きる意味」を求めてアフリカ、ナイジェリアに行く準備

2008年、4月 ナイジェリアへの準備期間

今 まで、自分の命に危険を感じることは、生きている中であまり記憶にない。

ナイジェリアというところを、グーグルで調べれば調べるほど、マラリア、イエローフィーバーなどの今まで現実味のなかった種類の病気について書かれてあることが多く、同じ人間が住んでいるこの地球という場所をいかに客観的に しか見てなかったのかと感じさせられた。

あれから1週間も経たないうちに、S氏からナイジェリアに行く為の用意をすぐ始めるように言われた。この用意の意味とは、スーツケースに旅行に必要なものを詰め込む用意ではなく、死に至るかもしれないディジーズ(伝染病)への対策という意味であった。わたしは予防接種に関しての知識をほとんど持っていなかったので、まずナイジェリアで実際罹りうる可能性のある病気を調べることにした。

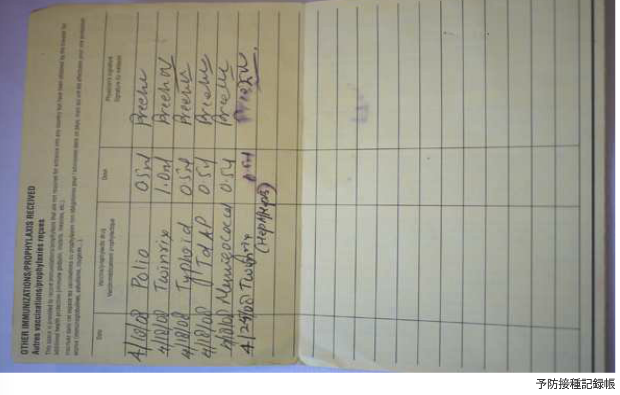

予防接種が必要な病気は約7種類 Routine, Hepatitis A, Hepatitis B,Typhoid, Polio, Yellow Fever, Meningococcalで、種類により、2回または1ヶ月ずつに分けて3回接種を行わないといけないものもあるので、合計10回の予防接種である。わたしは、これらのどの単語も聞くのは初めてで、S氏と電話で話をしても「ああ、Typoid ね。」という具合に「ああ、カラメルマキアートね。」と連想させるほど彼は気軽に答える。わたしはまず予防接種が出来る病院を探さなければいけなかった。

S氏はサンフランシスコで指定のドクターが管理してくれているとの事でNYでの病院に関する情報は持っていなかったので、自力ですべてリサーチすることからせねばならなかった。すべて独りで決めて、独りで行動に起こす。1から経験を積み上げていく作業だった。インターネットの情報を利用し、病院探し始めたのだが、思ったより少なく、一軒ずつ電話をしてほとんど留守番電話で、繋がったと思うと優に30分は待たされる始末、そして接種が全部そろうのに1ヶ月かかるとか、金額がたいへん高額であったりなどうまく前に進まない。そんな中でも、自分が使用していたSAGの健康保険で予防接種が受けれるというところまでたどり着き、幸運にも自宅近くのlong island university hospital にて、予防接種が受けれることとなった。

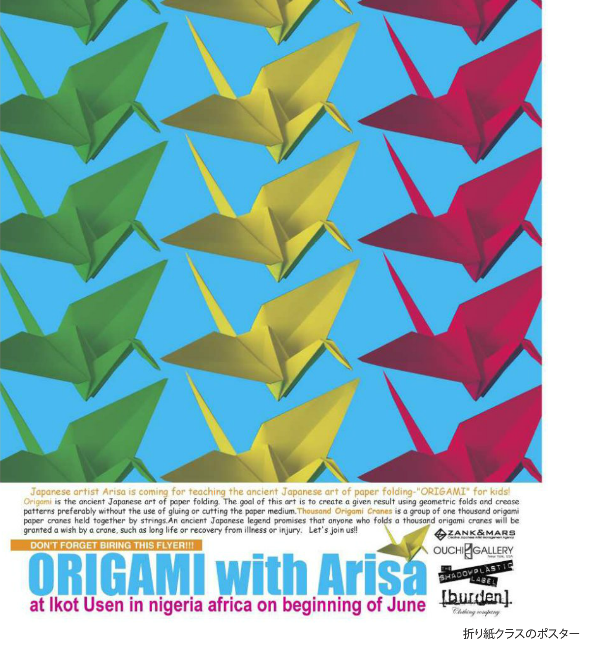

結局、ナイジェリアへのモチベーションとなったのは、「あの子供たちに会いたい。」という気持ちと「彼らにとってわたしに何か出来ること」それだけだった。「何か出来ること」を思った時に、母が、一番お金がかからないアートとして長年続けている「折り紙」を思い出した。(そうだ、紙さえあればなんとかなる!)自然に折り紙アートワークプロジェクトのイメージがあっという間に湧き出て、アートを勉強する環境がないという小さなビレッジの子供たちに折り紙を教えることで、紙が1枚あれば、何でも作り出すことが出来るという経験を通し、イマジネーションさえあれば何でもできるという意味と同時に日本の伝統ある芸術を伝える事が出来る。

違う国ではどういう風に折り紙が受け入れられるのかが不安ではあったが楽しみでもあった。このイマジネーションが、10年後20年後、ビレッジではどんな形で発展するのか、折り紙が伝統芸術の様に残るかもしれないと考えるとわくわくした。わたしは折り紙プロジェクトを考えていく間に、だんだん自分の内側に入っていくのを感じ、子供たちへの思いはまるで、自分へのメッセージであるかように思えた。すべてがある場所で考える何もない場所に与えられること。そういえば、わたしがNYへ来たときは何もなかった気がする。

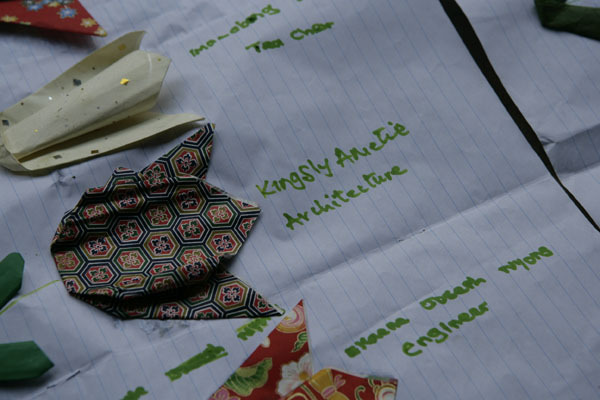

同時進行で行っていたことは、ナイジェリアの小学校で折り紙を教えることについてまず、まだ見知らぬビレッジの住民たちに受け入れてもらうことからだった。S氏曰く、コニャックのボトル1本で、ビレッジ中の人々に宣伝してくれる宣伝マンの男がいるという。私はその男を想像する度におかしかった。どんな風貌でどんな風に宣伝してくれるのだろうか?それもそうだ。電気もないのビレッジで人に伝えるということは、村を歩き回るということに他ならない。コンピューターのボタンひとつで世界中の誰とでもコミュニケーションが取れる世の中はわたしたちの世界でしかない。先進国に住む人間の恐るべき錯覚である。日本にいる友人はわたしの為にシンプルな折り紙クラスのポスターを作ってくれ(写真参照)男の口コミ活躍と所々に張られたポスターのおかげで、すでにビレッジ全体がわたしがくることを皆心待ちにしてくれているようだった。

ナイジェリア領事館へ

ナイジェリアへ行くのにはVISAが必要である。そのVISAにはナイジェリア人が保証人にならなければならない。その情報不足により友人S氏に教えられたワシントンDCのナイジェリア大使館にすべての資料を送ったが、返却されたがもうわたしには時間がなかった。ナイジェリア領事館がNYにあることをウエブサイトから発見し、至急S氏に領事館へ行くことを伝えた。NYのナイジェリア領事館はマンハッタンのミッドタウンにあり、x-rayでの厳密なチェックを経て、1階ですべての書類を用意し1時間ほど待った後、やっと担当者と話すことが出来た。書類を渡して2週間後のピックアップを言い渡されたので、とりあえずVISAは旅行までに間に合いそうなのでほっと胸をなでおろした。知らぬ間に付き添いのS氏は領事館の幹部と話が出来るように交渉をし、わたしに一緒についてくるように行った。

その理由をエレベーターの中で始めて知らされたのだが、ソーラーパワー、ハンディーライトの寄付について、わたしから折り紙アートプロジェクトについて国からのなんらかの援助をしてもらえるように交渉するという事を考えていたという。S氏は、幹部室へ入り、わたしは待合室のソファーで30分ほど待たされた後、幹部に呼ばれナイジェリアでの折り紙アートワークプロジェクトの内容を説明したのだが笑顔で聞いてくれてはいたもののまったく相手にされず、結論からすると「お金を寄付しないものに関しては、関与出来ない。」といういかにも「お金以外ははわたし達は興味がない。」というわかりやすい回答が返ってきた。

病気のこと

ナイジェリアに出発する1ヶ月ほど前、NYに住み始めた頃から10年以上お世話になっている産婦人科の女医の先生に子宮系の手術が必要であると宣告を受けた。医師と相談した結果ナイジェリアから帰ってきてからすぐ手術を行うことになった。一刻も早くという気持ちもあったが、傷口が塞がっていない状態で、衛生状態が悪いアフリカへ行く事の方がリスクが高いという医師の判断だった。30代も半ばで子供を産んだ事がない女性の身体は、自然に相反しているのだろうかと不安になった。自分の体が、まったく環境の違うところで生活をしてちゃんと持てばいいが、念のため、ナイジェリアの緊急病院と保険が使えるところを調べた。下腹部の痛みは常にあったので、この状態でナイジェリアにいけるのかどうかは最後まで悩んだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

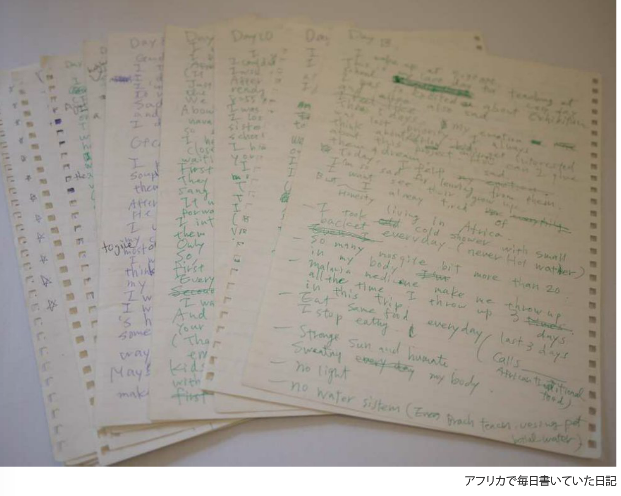

第3章 「Origamiプロジェクト」ナイジェリアでの生活13日間のダイアリー

(これからの文章は、当時英文で書いた日記を元にしているので、そのままの言葉で書いています。)

Day 1

★2008年5月31日土曜日、わたしは、午後7時のエアーフランスでNY(JFK)からパリに向かった。約8時間のフライト。

飛行機の中で。

「私にとっての8時間は未知なる場所への期待と興奮により、あっとゆうまに過ぎ去ってしまうだろう。」

「その間にいろいろ考えよう。そのときは考えが湯水のように湧くまで待ってみよう。」

(題名こそは記憶にない1本の映画を見た。)

★パリからラゴスへは、約7時間のフライト。

パ リの空港は、近代化されていて、シャンパンが飲めるブースが中央にあったり、ラグジュアリーな気分にさせる雰囲気があった。そのときのユーローは、平均ド ルの2倍はしていたので、フードコートのサンドイッチは$20くらいが相場だった。自分はこれからアフリカにいくのだけれども、このいかにも映画に出てき そうな場所で、フレンチサンドイッチをほおばりながら、アフリカに向かう自分はどうしても想像できなかったのでそのままナイジェリア行きのゲートへ向かうことにした。恐らく中国人らしき一人の男性のアジア人を除き、数名の中近東の顔立ちをした人たちとアフリカのトラディショナルコスチュームを着た人た ちがたくさんゲートの周りにたむろしていた。NYに住んでいると(特にハーレムの地域。私はその地 域に約7年は住んでいた)アフリカのトラディショナルコスチュームを着ている人を何度も見かけていたので珍しいとは思わなかった。発色がきれいで、独特の 模様、綿素材で着心地がとてもよさそうだった。ラゴスへ到着したのは、昼過ぎくらいだったと思う。ここから何が始まるのかとどきどきしながら、私に待ち受けてたのは、まず最初はイミグレーションだった。

当時わたしは、ドイツ人の写真家の友人S氏と、ラゴスの空港で待ち合わせをしていたのだが、その前に事件が起こった。わたしは、泊まり先(S氏の友人宅)の住所を知らない。イミグレーションで滞在先の住所を言わなければといけないとはだれにも教えてもらっていなかった。その時私はふとガールスカウト時代(6歳くらいの記憶)の言葉、「備えよ常に」を思い出していた。でも不運にもわたしは備えてなかったので、身よりもない異国の国で一人ぼっちの日本人女性の姿を客観的に見ている自分がそこにいた。「こんな大事な事を知らなかった。」しかし、持ち前の明るさで、イミグレーションには、滞在先の住所がわからな いので、私の友人が空港に来るまで待たなくてはいけないと伝えた。

彼らは、私のパスポートを預かり30分から1時間S氏が現れるのを待った。一人のミリタ リー風の男が私の方へ来て「あなたは友人を待っていますか?」とたずねた。私は、「ハイ。」といったものの不安で心の中では(どうしよう。なんていったらいいんだろう?)と一瞬心が曇ったが「あなたの友人が外で待っています。」と彼は言ったので、S氏か?と聞くと「違う、彼の友人だ。S氏は今日空港にこない。」と言った。 住所が書かれた紙をその男から渡されイミグレーションを通過することができたがその後、別室に連れていかれた。ビザにスタンプを押すところのようだった。そこには今まで見たこともない光景が私の目の前に現れた。

部屋の広さは6畳くらい。内装は日本の戦後を思わせる。ここに6名ほどの深緑の制服を着たミニタリーたちが、、、、帽をかぶり、銃を肩に掛け、一人は立ったまま入り口付近に、奥には机に向かって椅子に座り、なんと残り4人はぎゅうぎゅうにカウチに座っているではないか。まるでモノクロ映画のワンシーンを見ているかのように、 わたしは一瞬固まってしまった。ミニタリーの一人が、訛った英語で「パスポートを見せろ!」と言った。わたしは、パス ポートを見せ彼らはそのパスポートを一人ずつ順番に回していった。とても妙な光景だった。ものめずらしそうにパスポートを見ると,何でこんなところに来たんだ?と 言わんばかりに、私を見つめた。最後の一人が見終わった後、突然カウチから立ち上がり、私にウインクした。そうこうしているうちにいつの間にか、空港のロビー には私一人が残されていた。それもこの先どうしたらいいのか想像も付かないわたしがいた。

私は、足早に出口へ向かった。スーツケースの重みのあるこまの音だけが誰もいないロビーに静かに響いた。恐 らく20時間以上ぶりの地上。思い描いていたアフリカはどんなところだろうと想像しつつ、自動ドアが開いた瞬間、目の前に待っていたのは見たこともない男 と外の異様なにおいと暑さで目眩がした。その男はナイジェリア人特有のなまりのある英語で、「自分はあなたの友達の知り合いで、あなたを迎えに来た。妻と子供 が待っている我が家へ連れて行く。」と繰り返した。NYに在住10年目のステレオタイプのわたしには、その言葉がどうしても信じられず、疑いの気持ちでいっぱいになった。

彼の笑顔もなぜか含み笑いのようにも見える。「どうしよう。」この5文字が頭の中をいっぱいにし、入口も出口もない自分は大きな選択を迫られてるようにも感じた。そのとき、彼の携帯のベルが鳴った。電話の相手はS氏らしく、2人は私のことを話し始め、すぐに彼は私に電話を渡してくれた。「hello!」わざとナイジェリア訛りで話した電話の主はまぎれもなくS氏だった。「すまない、ドイツからの便が一日送れた。彼と一緒に先に家に行ってくれ。」それだけいうと、もともと電波が悪かったうえに聞き取りにくかったが、電話が切れてしまった。そのときには気にする余裕はなかったが、 10年くらい前の機種の携帯。あたりを見渡すと、平地に貧困そうな人たちの人だかりと、空港へ入ったり出たりする人たちの車。遠くに見えるドラム缶からは、大きな火が出ていた。(後でわかったのだが、その火で、肉やとうもろこしを焼いていた。)家もビルもなにもない。なんだかテレビで見たことのある50年前へタイムトリップしたような気分だった。

電話の後、わたしは、この男とS氏が繋がったことに少し安心し、彼の言う「妻と子供が待っている家。」へ向かうことにした。駐車場まで行くと、彼のクリーム色の古いベンツがあった。そのベンツに乗り込み私たちは出発した。

車の中から見た光景はたくさんのバイクとドアがなくバンにぎゅうぎゅう詰めに押し込まれた人たち(恐らく人民が使うバスだと思う。小さなバンに10名ほど 乗っていた。)もちろんクーラーなどないので、100度以上の暑さでも窓を全快にしているだけだ。生ぬるい風が私の頬に当たった。それはざらっとした砂埃まじりの風だった。ありとあらゆるところで、わたしにとっては不思議な光景を目にする。車が高速で通るわき道でスナックや乾電池、水などを売る少年。簡易テントのような中に入って何かを売っているが、遠くからではわからなかった。頭の上にバケットを乗せて歩く女性たち、骨が透けて見えるまでがりがりにやせた牛やヤギ。ここはいったいなんなんだろう。すべてがごちゃ混ぜになっている。車も、バスも、バイクも、老人も、若人も、商人たちも、店も、動物も分け 隔てなく同じ空間で生活している。スナップショットを撮ったとしたら、小さなひとつの町ができあがるだろう。

そうこうしているうちに、車の多く走る通りからわき道にそれ、村の中に入り込んでいった。狭い道路に行き交う人たちを通り越しながら、大きな鉄の門の前に着いた。彼曰くギャングスターたちの集まりが抗争しているらしく家へ強盗に入るのを、この鉄の門が防いでいるらしい。門が開くと、また第二幕が開いたように、村の人たちの栄えた商店街(出店の集落)のような所に出てきて、わたしはなんだか「ようこそ」と言われている気持ちになった。

彼の家は門から5分も経たない所にあり、門番の若い男が家の前の門を開けた。彼の家は庭付きの2LDKほどの広さの一軒やで、ナイジェリアでは裕福な暮 らしのようであった。彼の妻は、とても愛想のよい女性で、訪れたときちょうど髪の毛をブレイド(三つ網)にしてもらっている最中で、私をキッチンから、庭に出てみるように叫んだ。庭に出てみると彼女のヘアースタイリストがいた。小さな幼子を背に負ぶった若いスタイリストは再び彼女の髪の毛を結いはじめた。しばらくそれを眺めていたが、少したってから家の中に入り横になった。そして知らない間に眠ってしまっていた。

大きな声がして、目を覚ましたら、知らない男たちが2人大きな荷物を持って家の中に入ってきた。

一人は妻の兄H氏(ニューヨークでの電話の主である)とその友人のT氏だった。私は、そのとき初めて彼らとも小学校のあるビレッジへ行くことを知った。(ホームステイ先はH氏の実家であったこともその時知った。)その後、皆で夕食を食べた。夕食はアフリカンシチューと彼らは呼んでいたが、スパイシーで美味であった。

「ここはいったいなんなんだろう。すべてがごちゃ混ぜになっている。」

Day 2

とても寒かった。起きたとき、私の体が震えてさえいた。わたしは病気なんじゃないかと思った。ブランケットもカバーもなくて夜中にかいた汗が引いて体温を低くさせたに違いないと思った。まだ汗をかいていた。でも寒い。アフリカに着いて2 日目の朝、隣の部屋から聞こえる大きな声で目が覚めた。ベットから起き上がると、来ていたTシャツが汗でびっしょりで、着替えてから一番にマラリアの薬(Doxycycline)を飲んだ。その後すぐ、トイレで吐いた。私はもう何かの伝染病にかかってしまったんじゃないかととても心配して、水しか出ないシャワーで体と髪を洗った。シャワーの後、妻が私のところに来て朝食を食べるかと聞いてきたので、私はまったく食欲がなく ただお茶だけ飲みたいと答えた。

妻以外の私を含め4人でダイニングルームで朝食をとりはじめたとき、H氏とT氏がマラリアの薬の話をし始めた。わたしがもう薬は飲んだというと、食べる前に薬を飲むのはよくないと言った。私が「吐いた」というと、「当然。」という返事だけ帰ってき た。アフリカのルールを知らなくてはとそのとき感じた。私たちが、食事を終えてやっと妻が子供たちと食事を取り始めた。ナイジェリ アでは、主人やお客様の後に妻と子供は食事をする習慣のようだった。食事の後、S氏が到着したが、彼のドネイションの懐中電灯500個の運送中に問題が発生したとの事 だった。NYでは考えられないくらいの何もないゆっくりした時間の中、ランチにアフリカンシチューと,フライドターキーを食べ終えた私たちは、リビングルームに集まってT氏のギターと歌を聴き始めた。

妻以外の私を含め4人でダイニングルームで朝食をとりはじめたとき、H氏とT氏がマラリアの薬の話をし始めた。わたしがもう薬は飲んだというと、食べる前に薬を飲むのはよくないと言った。私が「吐いた」というと、「当然。」という返事だけ帰ってき た。アフリカのルールを知らなくてはとそのとき感じた。私たちが、食事を終えてやっと妻が子供たちと食事を取り始めた。ナイジェリ アでは、主人やお客様の後に妻と子供は食事をする習慣のようだった。食事の後、S氏が到着したが、彼のドネイションの懐中電灯500個の運送中に問題が発生したとの事 だった。NYでは考えられないくらいの何もないゆっくりした時間の中、ランチにアフリカンシチューと,フライドターキーを食べ終えた私たちは、リビングルームに集まってT氏のギターと歌を聴き始めた。

“I came to lagos...im in lagos...”

“I decide to continue my dream in lagos...”

「アフリカのルールを知らなくてはと、その時感じた。」

Day 3

遅い午後に目覚めたわたしは、妻と夕飯の買い物に市場に出かけることにした。アフリカに到着して以来、家の外に出るのは初めてだったのでワクワクし た。私たちは車でアフリカの野菜が売っているグリーンマーケットに行くことにした。彼女は、2種類の野菜と2種類のスパイス、そしてビーフと スネイル(巻貝)を買った。家に戻り早速準備に取り掛かることにした。彼女はアフリカのトラディショナルスープを作り始めた。アフリカンは、上手に彼らの手を使って食事をする。片手の手の平の中で小さなお団子を作り(キビや泡のようなものを炊いたものでカサバという)、スープにつけてそれを食べる。

見ているととても優雅に食べているので思わず見とれてしまう。このアフリカンシチューを料理するのに3時間はかかったが味は本当においしかった。(しかし、2日目には食べ れなくなってしまったのだが。)特に彼らが使っているスパイスは絶品だった。名前はぺぺ。(昔私が買っていたオカメインコと同じ名前だったのでとても親近感が湧いた。)唐辛子を干したものだ。これは、帰る前に買って帰りたいと思ったはじめての品だった。(結局、ビレッジのホームステイ先のマザーに頂いた。)忘れられない出来事は、スープのだしに干した魚を使うのだがその魚が大きな鍋から頭がはみ出るくらいの大きさなのだ。日本では煮干やかつお節だが、やはりアフリカでは巨大な煮干なのである。今日はたくさんのアフリカントラディショナルを学ぶことが出来た。

「やはりアフリカでは巨大な煮干なのである。」

Day 4

朝食の後、マラリアの薬を飲んだが気分が悪くなりトイレに駆け込む。吐きたいのに吐けない苦しさが続き15分位してようやく治まる。この薬とはいつも悪戦苦闘だ。

H 氏が、メールをUPS(海外の郵送サービス)に取りに行くというので便乗することにした。車で1時間ほどの距離だったがメールは届いていなかった。その足で私た ちは両替場に行くことにした。両替する場所は2箇所あり駐車場が唯一の両替場である。1箇所目で両替屋の男が1000ナラ(ナイジェリアの通貨)を11ドル80セントと言った。それを聞いたS氏が、「話にならん、 空港に行こう!」となり、空港まで向かうことにした。2カ所目の空港付近の駐車場を迂回すると、たくさんの男たちが寄ってきて、「エクスチェンジ!」と 叫んでいた。空港では、1000ナラが、11ドル70セントだった。私は100ドルを両替した。

両替の後に私たちはH氏の友人の家に行くことにした。そこには、夫婦と息子と住み込み手伝いがおりとても裕福そうな暮らしだった。私たちはアフリカのビールを飲んだ後に私とS氏と息子で家の周りを探索する事にした(外は、安全ということだった。)本当は、ラゴスの町はとても危ないらしく歩けない所も多い。10分くらい歩いた所に小さなバーがあったのでそこに入ることにした。そこにはアフリカンスタイルのBBQがあって、外から煙が出て いて肉を串刺しにしたものを男が焼いていた。私たちはビールを頼みどう見ても十代にしか見えない童顔の息子に「あなたは21歳以上なの?」と尋ねた。彼は「僕は19歳でナイ ジェリアでは18歳からアルコールが飲めますよ。」と言った。

バーで1時間ほど時間を過ごした後、友人の家に戻り私たちはまた食べて飲んだ。息子が自分の部屋に私を連れて行きお気に入りのナイジェリアンミュージシャンのCDをかけてくれた。その声は、ナイジェリア訛りのひとつもない英語で歌われた曲だった。この地域は、ある一定の時刻になると水も電気が止まる様でバスルームに行った時に流れないトイレが妙な感じだった。こんなにお金持ちな家なのに水が流れない。私はそう思った。

家を一歩出ると、家もない。仕事もない。身寄りもない人々がたくさんいる。そうかと思えば、家の中では、陽気に食べて飲んで踊る人たちがいる。こんな気持ちははじめただった。わたしは、今いる自分を好きにはなれなかった。

「こんなにお金持ちな家なのに水が流れない。私はそう思った。」

Day 5

やっと、私はこのマラリアの薬と仲良くなれたと思った。それは今までのように気分が悪くなったり吐いたりしなくなったからだった。アフリカの温度にも慣れてきたわたしは、この家の子供たちと予行演習で昨日から折り紙を作りはじめた。

わたしたちはまずバルーンを作成し、そのバルーンを糊で紙に貼り少し手を加えて一枚のアート作品を完成させた。完成作品を子供たちはとても喜んだので、目には見えないけれど子供たちの自信に繋がることがわかった。折り紙は万国共通である。ナイジェリアの子供たちにも喜ばれることがわかり気分が良くなったわたしは、一人で家の外を散歩することにした。午前9時45分に家を出て10時15分頃に帰ると約束をし た。それは、私にとってナイジェリアに来て初めての一人きりの旅だった。

ラゴスの街中を一人で外に出たのは初めてだったので、まず家の周りを散歩した。道行く人が私に挨拶をしてくれ る。私は彼らにとって面白い生き物に見えるのだろう。ここには、日本人、いやアジア人さえいない。わたしは、ラゴスの空港に降り立ったときから気になっていたアフリカの民族衣装のドレスを探してい た。グリーンマーケットに行く途中に、車の中で見かけたテーラー屋に行きたくて探したが、歩く距離ではかなり遠いところにあったようで見つけられなかっ た。

少し残念な気持ちを胸に家に帰ってみると、丁度皆が出かけるところだったようで、私たちは車でまたH氏の手紙のためにUPSに行かなくてはならなかった。しかしメールはまだナイジェリアには届いていなかった。その時、ナイジェリアには時間というものは存在せず、ただ時が過ぎていくだけなんだと感じた。車に乗っていると、何度かバイクに乗った警察官が肌の色が違う私たちを見つけては検問してきたのだが(私は日本人、S氏はドイツ人である。)実はこの検問はただの口実であって警察官がワイロをたかっているだけだったと後で教えられた。ナイジェリアの警察は誰も信用出来ないという。「秩序やルールは存在しない場所にいる。」と初めて実感した。

アメリカでの生活のように、ここの法律では私たちは守ってくれない。発展途上国のこの国は内戦が絶えず、その時に一番最初にターゲットになるのは外国人のわたしたちである。その後エアポートに行きビレッジ行きのエアラインチケットを購入した。わたしはというと、まだアフリカ民族衣装の熱が冷め切らず、帰り道でそのテーラーを見つけ車を降りた。店の中には、わたしの祖母が使っていた手動のような鉛の塊のようなミシンでドレスを縫っている女性がいて2畳ほどの狭い部屋に山ほ どの生地が積んであった。その中から気に入った柄の生地を2つ取り出してドレスにすることにした。(写真参照)彼女は私のサイズを測ったくれた。身体を計ってもらってドレスを新調したのは初めてだった。(このドレスは、30ドルくらいだった。)来週の14日にピックアッ プに来いと言われたが、わたしははそのころビレッジにいるはずだ。運良く家に帰ると妻がピックアップしておくと言ってくれた。今日の夕飯は、T氏がジャマイカ料理を披露してくれた。

「秩序やルールは存在しない場所にいる。」

Day 6

今日は雨だった。私は午前7時に起きた。なぜなら私たちは家を午前8時に出るからである。

2台のタクシーが家の前に着いた。わたしは、子供たちとナイジェリアの家族にさよならを言った。約1時間かけて空港に着いたときもまだ激しく雨が降っていた。私たちのフライト時刻は午前11時45分。飛行機までアフリカンタイムなのかと待ちくたびれたところにようやくエアーラインカンパニーのスタッフが現れ、「フライトが遅れていて、午後5時になりました」と告げた。私たちは空港の中で7時間を過ごした。

インスタントのコーヒーを買って飲んだ後すぐ気持ちが悪くなったり、腹痛もあったが「ああ、またか。」という気持ちしかなかった。悲しいかな私はこの習慣にすっかり慣れてしまっていた。結果的に私たちは飛行機に乗ることが出来たのでよかったとしよう。丁度わたしの隣の席に座った紳士と話が弾んだところ、彼はエドワードという名前ででNational Open Universty of Nigeria にて教授をしていることがわかった。専攻はEducation(教育)だという。彼曰く、Open Universityは授業料は無料で、なぜならFederal(連邦の)だからである。

ナ イジェリア政府が生徒の為に資金援助をする。もちろん、本当に少しの人数の若者だけがナイジェリアのプライベートスクールに行くことが出来る。若い優秀なナイジェリアンにとってFederal Universityはとてもよいアイデアだと思った。そして彼は「高校にソーラーパワーのシステムが導入されている。」といい、それらは、World Bank(ワールドバンク)がドネイション(寄付)したということだった。これも、とても明晰なアイデアだと思った。この紳士とのおかげで、フライトがとても短いように感じられた。飛行時間は50分足らずであったが。こ の紳士にさよならを言ってから、ビレッジを目指す為に車を探した。ビレッジまで車で2時間かかるとH氏が言った。

また、雨が降り始め、この時期は毎日雨が降ると車の運転手は言った。今、ナイジェリアは冬なんだ。途中ガソリンスタンドに寄って、水を買った。(男たちはアフリカのStar ビールを買った。)わたしは、女一人だったのでトイレが心配だった。ここにはもちろんスターバックスもファーストフードもない。ということは途中にトイレはないということだ。皆にトイレの話をすると、「公共施設のトイレがどこにでもあるじゃないか」と笑っていた。しかし、暑さの為か汗がトイレに行く気持ちも忘れさせてくれた。2時間のドライブを予定していたが、30分ほど早くビレッジに到着した。

知らぬ間に雨は上がっていた。電気がない村なので、すでにあたりは真っ暗だ。車を降りてすぐ家の門が見えた。門の中に入ると中庭があり、日本の祖母の家を思い出した。とても似た造りであった。 その家の一番下の娘が部屋に案内してくれた。そこは1週間私の部屋になるようだった。とても小さな部屋には窓がひとつ,机とベットがあった。家の中では手探りなので少しづつ目が肥えた。その時ふっと見上げた月はやけに美しく、オイルランプの下でパームワインをごちそうになり、ビレッジでの最初の訪問は、夜になったので眠るというシンプルな行為から幕が開けた。

「夜になったので眠るというシンプルな行為から幕が開けた。」

ービレッジでの生活ー

Day 7

わたしは、朝早く目覚めた。午前8時前だった。目覚まし時計をつけているわけではないのにアフリカでは自然と早く目が覚める。朝はのんびりと外の青々と茂ったパームツリーや吸い込まれそうな青い空の景色を味わったり、鳥の声に耳を澄ましたり、空気の流れを感じたり土のにおいを嗅いだりして、心が深呼吸している。ここではいたるところに生きている瞬間を感じる。自然との一体感。これが、自然の摂理というものなのだろうか?自分自身がいつのまにか本能に戻りつつあるような感覚さえした。

この家の住民はみなシンプルに生きている。動物や植物たちと同じように夜明けと共に行動を始めるのは、少しでも太陽が出ている間に仕事をするため、電気がないために夜は行動ができないので、日が落ちるのとともに行動がゆっくりになる。わたしはいままでの自分の生活を思い出していた。不本意にも携帯アラームにたたき起こされたときから慌しい一日が始まり、アフリカ産の豆の香ばしい香りがほのかに色付けをしてくれる朝のコーヒーが唯一の楽しみであり、忙しい日はほとんど朝食をとらずにパソコンに向かい、知らぬ間にランチタイムになっているという生活を続けている。

世界には言葉では言い表せないほどの経験が待っているというのに、私の生活はというと、一言でたりるほどのものなのである。この短期間ですら、自然は人間に何かを与えてくれている。自然は考える力と時間をも与えてくれている。自然治癒力というものは、病気に侵された体を自分の力で治癒していくものであるが、心の自然治癒力とは、心が自然に戻っていくことなんだと思った。そしてここからがスタートなんだろうと思うと、私の中にあったあらゆる欲望が自然と消化していくのを感じた。

ホームステイ先の娘たち(下が13歳くらい、上は17歳くらいだろ う)は、早朝からもうすでに家の仕事を始めていた。ナイジェリアでは、女の子たちは本当によく働き、シンプルな生き方から古代人をイメージすることが出来た。女性は家を守り男性は狩に出る。このビレッジでは、まだ昔の風習が残っており、ビジター(訪問者)は台所に入ってはならないという。しかし、マザーが私を呼んでキッチンに入れてくれ、アフリカのトラディションを見せてくれた。長男であるH氏がそれに激怒した理由は大事なお客様には台所を見せないという意味と、敵が来たときに大事な食料を奪われないようになどの意味があるということだった。ここでは、男性は男性の風習、女性は女性の風習があり、役割が交わらないことが多いことも知った。

生きることに不必要なものは排除されて最小限の生きるために必要なルールだけが存在する。マラリアの薬を飲んだが、体調に変化もなくそれどころかとても気分がすがすがしかった。この場所の空気はまったく違う。私は田舎が好きで子供のころは父方の実家である小豆島によく遊びにいったものだったが、まったく違うここアフリカとの共通点を感じていた。ここでわたしを癒してくれているのもの存在すべてが、本来あるべき姿をしているところにあると思った。

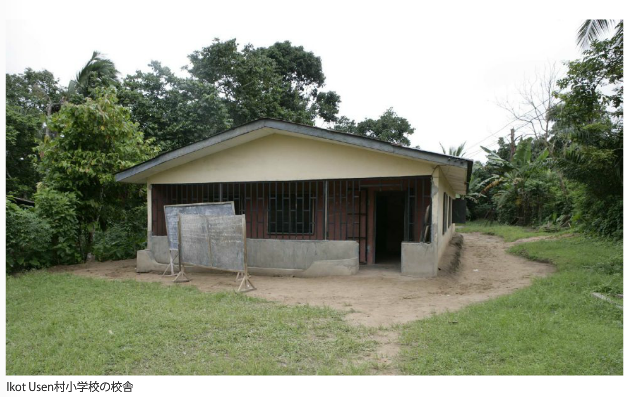

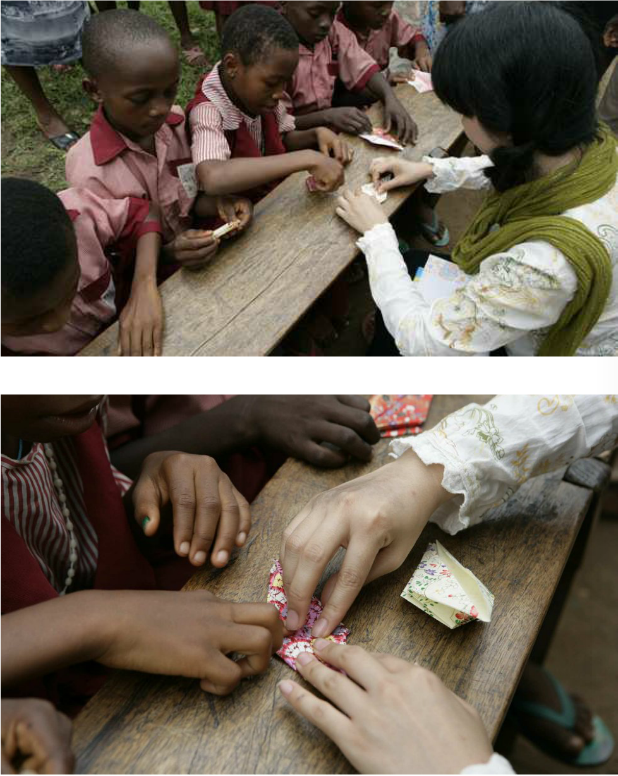

ここの娘がホームステイ先から歩いて5分ほどの距離にある小学校の校長の家へ連れて行き、若い校長先生とその妻と子供を紹介してくれた。(ナイジェリ アでは,ビジターには妻と子供をまず紹介するようである。)それから、後で私がホームステイしている家に来てくれるとの事だった。もちろん時間は決めていない。ここでは、「後で。」という言葉しかないのだ。だが彼は、家に戻ってからすぐに現れた。そのときに折り紙を説明し、何点かの作品を作成し披露した。彼は、初めてみた折り紙をとても気に入り、一言笑顔でこう言った。「生徒たちは、折り紙をとても喜ぶにちがいない。」と。

彼は私と同じ年齢で、このビレッジの切実な問題が、子供たちの教育だという。ひと家族に平均10名の子供がいるこのビレッジで学校に通える子供は半分で、あとの半分の子供は家族を支えている。道端では、作物売りの5歳くらいの子供が頭に作物を乗せて仕事をしていたが、彼の衣類はぼろぼろで裸足だった。

このプロジェクトの目的である折り紙クラスは、午前9時から午後12時まで1週間のプランを考えて立てた。これは、たった一人の折り紙プロジェクトだから、相談する相手もいない。全部自分ひとりでやらければいけない。部屋の小さな机で大学生時代の教育実習を思い出し、案を練った。まず、折り紙の折り方を教え、慣れてきたところで、徐々に高度なものへ挑戦させ、使用していた折り紙ペーパーだけではなく身近にあるノートなどを使って、色々なものを創らせる。その後、イグザム(テスト)で自分の想像の作品を創作させ、今まで制作した作品に自分の夢を書かせ展示をし、そのアートエキシビジョンには子供の親に来てもらうという内容だった。校長が去ってから、ほとんどすべての折り紙の作品を彼らの為に持ってきた本の中から練習し作成した。私は、その中からレベル1から3のものを5歳から10歳の子供たち用に選んだ。

楽しく作 戦を考えているうちに、何かが机の上にあることに気づいた。見た目は真っ黒なプラスティックの塊のようなもので、それを掲げてみると車のミラー だった。彼らは、多分このカーミラーを大事に取っておき、そして今も尚テーブルの上で大切に使っている、よくある鏡のように。この鏡に映った私の顔は笑顔だった。ここにはとても美しいものがたくさんある。壮大な自然と、たくさんのアフリカの景色があるが、こうしてはじめてみるカーミラーが車以外にある風景も、自然な気持ちから生まれた美しさだと思う。

「ここでわたしを癒してくれているのもの存在すべてが、本来あるべき姿をしているところにあると思った。」

Day 8

「グッドモーニング、アフリカ!」

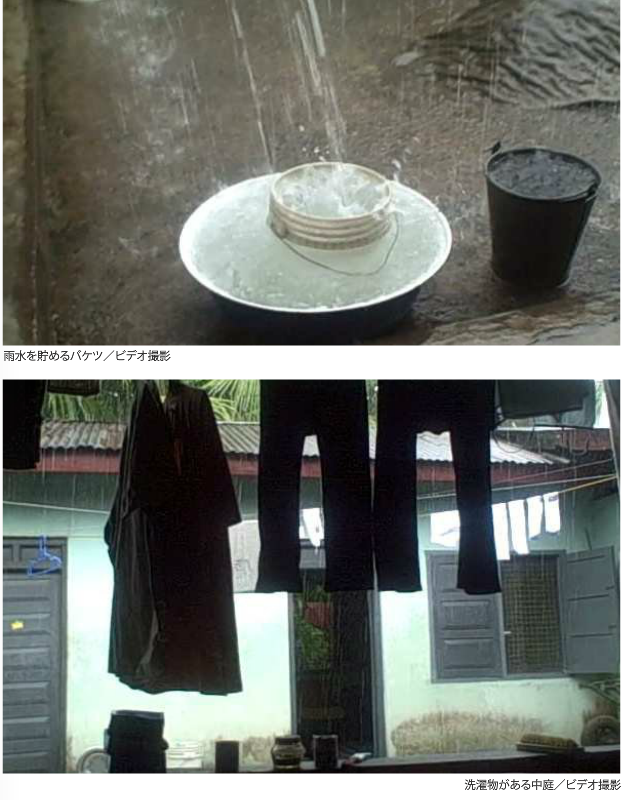

いつもと同じように冷たいシャワーを浴びた。朝は気温が急激に下がっており体の心まで水がしみる。ここのバスルールに本当のシャワーはなく、バケツから水を桶ですくって体にかけるのみである。皆、本当に水を大事にしている。水が不足しているこのビレッジでは、思い切り水を使うことは贅沢であり、洗濯の水は雨水を溜めて使っている。わたしは、いままで暖かいシャワーを当たり前のように浴び水がなくなることなど微塵も考えた事がなかったが、やはりどの水も地球からの恵みである。

持参のインスタントコーヒーを飲んでいると2歳くらいの赤ちゃんが遊びたそうに私のところへやってきていきなりコーヒーに飛びついて来た。「危ない!」と体をずらした直後、自分の体がコーヒーまみれになっているのに気づくまでにそう時間はかからなかった。わたしは服を洗うことにした。ソープと水の入ったバケツの中に洋服を入れ、それを洗い流そうとするとH氏が違うバケツを持ってきて「このバケツに水を入れて濯ぎなさい。その石鹸水が入ったバケツは誰かほかのものが使うから。」と言った。私は、新しく雨水の入ったバケツで濯いだ。その後、すべての服をここの子供たちに置いて帰ろうと決心した。いつのことだろう、こんなにもデリケートに有り難みを感じながら服を手洗いしたのは。アフリカ人の手は信じられないくらいに美しい。どうしてだろうと考えたとき、彼らはよく手を使い、何かを「触る」時、尊敬の念をこめてとてもデリケートに何かに触れる。自然な気持ちとともに。多分彼らも、あえて気づくことはないのかもしれない、それが彼らの生き方だということに。

「やはりどの水も地球からの恵みである。」

Day 9

午前7時30分に目が覚める。私の気持ちは高ぶっていた。折り紙を教える用意も万全である。

水シャワーを浴びて化粧を始め(アフリカに来てはじめての化粧だった。)ちょうど8時前、校長先生が迎えに来たので家から歩いて小学校へ向かった。5分ほどの道のりの間私は突然不安になったが、同じくらいにエキサイティングだった。そうこうしているうちに、耳に子供たちの声が入ってきて学校はすぐ近くだと感じた。そこには、小さなかわいらしい人たちが私を待ってくれていた。

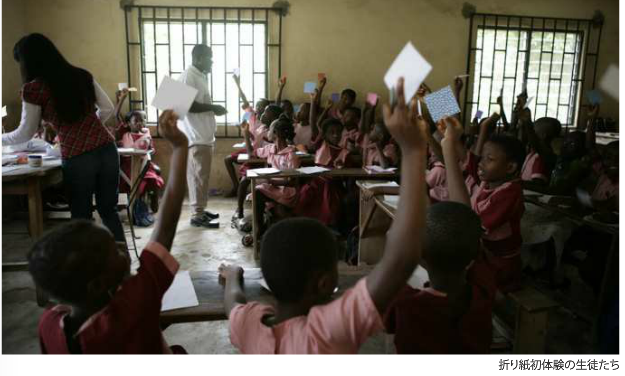

一番最初に彼らは歌を歌ってくれた。「We are happy to see you, arisa ! 」というオリジナルソングである。建物の中にあった6つのクラスルームに校長先生は招いてくれ、すべての教室の子供たちは歌ってくれた。いつ練習していたんだろうか?この出迎えは私をとても驚かした。私に合うことを楽しみにしてくれていたんだと思うと言葉で伝えてもらうよりも深い気持ちが伝わった。

私は一番初めに自己紹介をした後、彼らに質問をした。「日本って知ってる?」静まり返ったクラスでただ一人だけ手を上げた。しかし、彼は日本を中国と勘違いしていた。

このビレッジの住民は自給自足で生活をしている。子供を学校に通わせることは家族にとっては大きな負担になる。小学校に来ている子供たちは皆自分が勉強できることに誇りを持っており、このビレッジでは選ばれた子供たちなのだ。子供たち全員がいつかは家族を養いたいと思っていてその為には勉強が必要なのも知っていた。そして彼らは誰一人としてわがままではない。それは、生きることを本能で学んできたしるしであった。彼らの瞳はとても美しく澄んでいて、日本でもアメリカでも彼らのような子供たちを見た事はなかった。

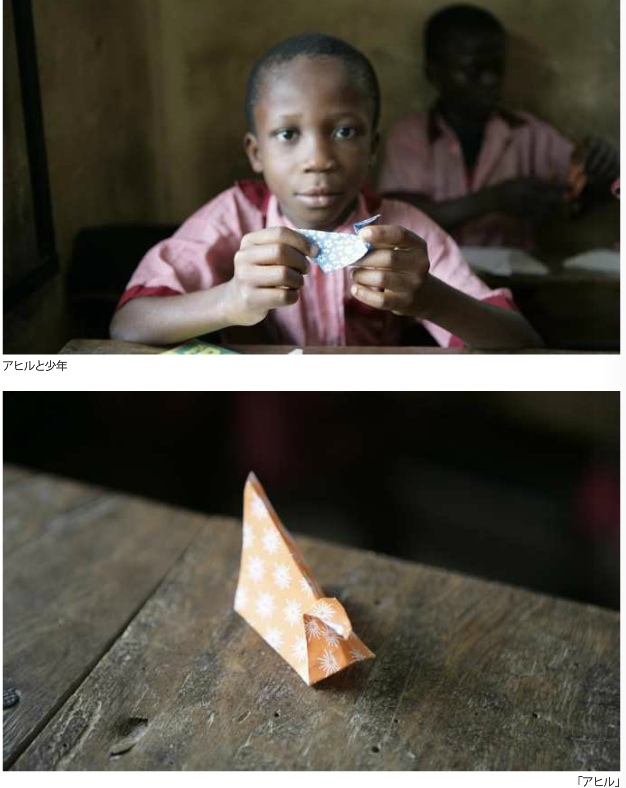

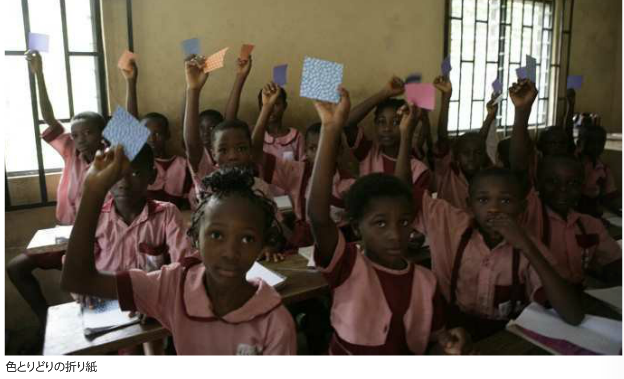

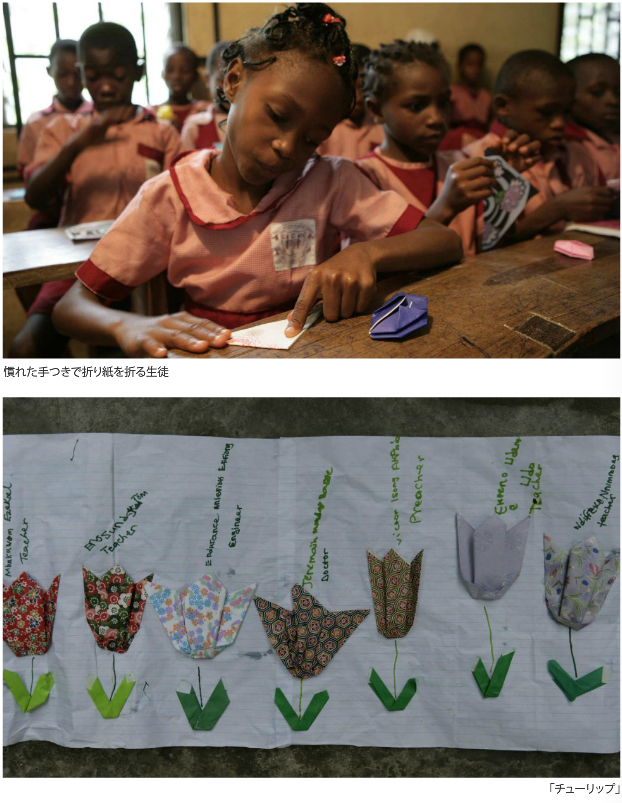

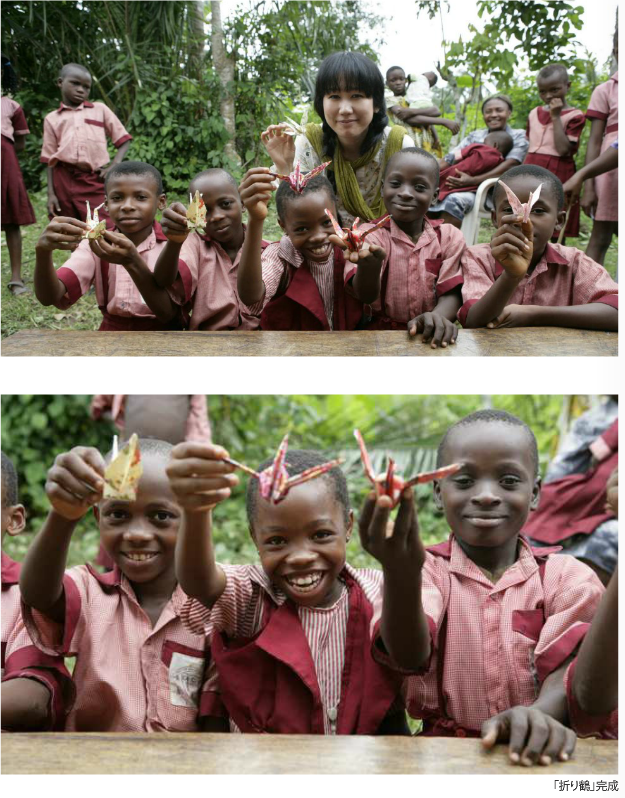

和んだ雰囲気の中、わたしはゆっくりと折り紙のクラスを始めることにした。まずはじめに一番簡単に折れるアヒルから教えた。「この紙の端と端をおって。次はここを折って。」わたしの手の動きをじっと見つめる子供たちの目は真剣そのもので、教えられたことをすぐまねて飲み込みが異常に早くアヒルが折れた子供たちは、小さな腕をいっぱいに伸ばして、「finish!」と叫び、それには私も驚いた。そして校長先生が言った。「次は自分のノートを使って折りなさい。正方形にして。」この彼のアイデアは私と同じだった。生徒がとても多く、たくさんの作品を作る為の人数分の折り紙を持っていなかったのだ。

ノートを使えば折り紙ペーパーがなくてもたくさん練習できる。子供たちは、私の手ほどきなしに最初から2匹目のアヒルを作り始めた。そして次に教えてもらえるのは何なんだろうと目を輝かしていた。その後、私たちは、予定通りにカップとバルーンを作った。これらも、子供たちは難なく折るできたことができた。彼らにとって生まれた初めての折り紙は、彼らの目にとても興味深く映っていたことを、そこにいた誰もが感じていた。

「生きることを本能で学んできたしるしであった。」

Day 10

午前6時に目が覚めた。昨日の夜は興奮してよく眠れなかった。きょうも午前9時から授業が始まる。シャワーを浴びた後、私はすぐ出かける仕度ができた。5分前に家を出 て10分くらい歩いて道に迷っていることに気づいた。このビレッジの道はサインもなければ建物もなく同じような道が無数に続いていることには昨日はまったく気がつかなかった。運良く家の娘に道で出くわしたので私を学校に案内してくれた。クラス の子供たちはなぜか昨日よりも30人は増えていて、クラスルームがぎゅうぎゅう詰めで、皆、席に座って私を待っていてくれており、遅刻者はこの私以外いなかった。クラスに入ると昨日と同じ歌を歌っってくれ、”We are happy to see you....” 彼らなりのわたしへ与えれる唯一のものという思いが伝わった。

まず、子供たちに昨日作った折り紙に名前を書くように言い、彼らのEnglish Writingはとても上手だったのでこれならだれでもどの生徒の作品なのかわかるだろうと安心した。私は彼らの折り紙を集めた。(内緒で親を集めての折り紙エキシビジョンを金曜に計画していた。)そして、今日もゆっくりとカエルを作り始めた。かえるは昨日のアヒルや、カップ、バルーンよりも少し難しい。そして何もいわずして1匹目を完成した彼らは次に私の説明なしで同じものを作った。その後はボートを作ったが、少し難しかったので全員の生徒が作ることは出来なかった。

そして、また彼らは私の説明なしで作り始めた。手先は器用なのだが「折る」という事に慣れていないので、紙の端と端をきちっと合わせることに最初は一苦労だった。覚えが早い生徒には、他の生徒のヘルプをするように教えた。すると、作り方を覚えた生徒が他の生徒の手伝いをして結果的にはほとんどの生徒が完成させる事が出来た。今日私は、授業が終わってから、地元の中学校にソーラーパワーライトのプロジェクトに参加することにした。

S氏が企画するもうひとつのプロジェクト、それが「ソーラーパワープロジェクト」である。某会社からソーラーパワーのハンディーライトを500個のドネイションを受け、一つ約$20で販売し、その売り上げで、高校生2名をスカラシップ(奨学金制度)として大学の学費を免除し、ソーラーパワーのシステムをゆくゆくは電気のないこのビレッジに、導入するという壮大なプロジェクトだった。

わたしの、一人きりの折り紙アートプロジェクトとは違い、サンフランシスコからやってきたH氏とT氏もこのプロジェクトに関わっていて、村や地域までが総出でこのプロジェクトに関わっていた。だがもうすでに問題が発生しており、500個届くはずのハンディーライトが200個前後ということで立場がないとH氏はS氏にとても激怒していた。元々は何もないところからのドネーションでS氏の計らいにより200個でも寄付してもらえたことに対してとても有り難いのではないかとわたしは感じていた。今日、彼らはパブリック高等学校の教室を借り切りソーラーパワーのレクチャーを行った。

200人近くの生徒たちとこの地域を仕切っている役員たちも勢揃いしており、彼らはとても貧しい学校にベンツで乗り付けインテリなツースを身にまとい顔色一つ変えず私たちを携帯電話のカメラからのぞいていた。とても妙な光景である。ろくに靴も履いてない生徒もいるこの貧しい学校へ金のにおいを嗅ぎ付けたハイエナのように思えて仕方がなかった。それと同時に大人たちの欲望がNYにいたときの何かと似ていた。その夜、ホームステイ先の家では男たち3人のの怒鳴り合いのような大声が響いていた。

この半年前、私がNYのナイジェリア大使館へ折り紙プロジェクトの話を持ちかけた時のことを思い出していた。ほとんどのナイジェリア人は興味を示さなかった。それは、お金やものを寄付するわけではなかったからだった。しかし現実にこのビレッジでは、多くの大人たちが欲と裏切りで奪い合いが始まっていた。このシンプルライフに何かを与えることは、彼らの幸せを奪うことにもなる。かりにも与える事が人に幸せを与えるわけではない。

今、多くの人が考えるドネイション(寄付)は、こういう小さな村を分割させる原因でもあることを知らない。何も知らない貧しい人たちはいきなり与えられた宝物の使い道を知らない。私たちが出来る事は彼らが将来自分たちの力で国を立て直すことに希望を持てる環境を創る事。それは、お金が絡むビジネスの世界からではなく、アートの世界から生まれるものだとわたしは強く信じざるおえなかった。この数日後、この争いが原因でS氏とわたしは、予定よりも早くビレッジを出ることになる。

「かりにも与える事が人に幸せを与えるわけではない。」

Day 11

午前6:30に目が覚めた。朝起きるといつものように14歳の末娘が木の枝のほうきで庭の掃き掃除と朝食の準備をしていた。昨晩も真っ暗な中、台所の片付けをしていて一番最後まで起きていたのは彼女である。このビレッジの子供たちに自由は許されない。それは、ナイジェリア人の育て方にある。ここでは、一番下の子供が一番こき使われるのだ。親の絶対的権利の上で彼らは、夕飯後、洗い物から始まり掃除をして一番最後まで働き、一番最後に寝る。そして一番早く起き、朝食の用意をする。末っ子は日本では考えられない扱いを受ける。一番若い者が年上への敬いである。一番下が働く、それが小学生であろうと関係ない。(1歳ほどの赤ちゃんをおんぶ通学し、面倒を見ながら勉強している小学生もいる。)そして自分が年齢を重ねると尊敬される。しかし、それは事実である。人間は年を重ねるごとに学び、経験し、成長していく。それを下のものに伝えていく。そして彼らはまた下のものに経験を伝える。人類はその繰り返しで進化してきたはずである。今存在するものは、すべてが当たり前に存在したものではなく祖先が時間と苦労を重ねて作り上げてきた遺産である。それを、私たちは利用させていただいている。ここでの大人は皆責任感を持ち堂々と生きており、常に大人たちが見本なんだということを忘れてはいない。

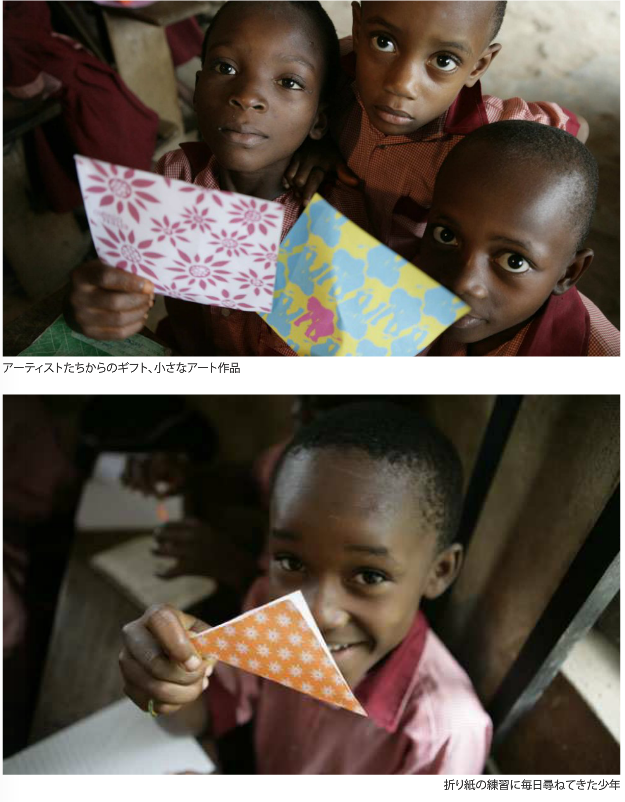

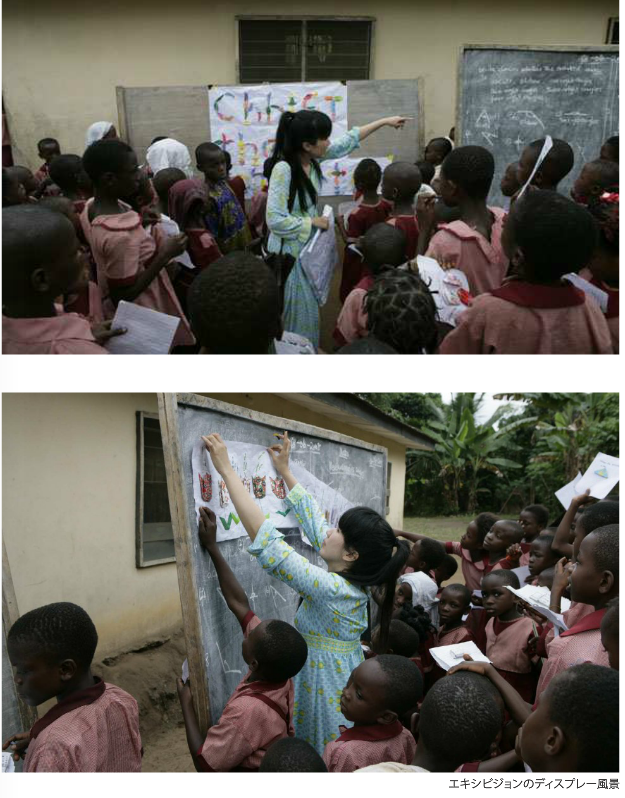

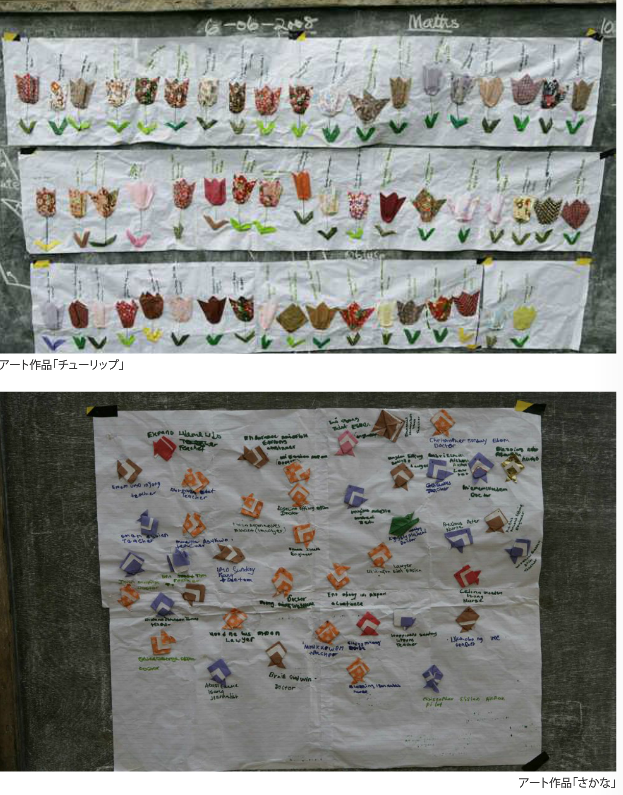

私は、学校に行く用意を始め、最終日のエキシビジョンの為にチュウリップと、フィッシュを教える予定にしていた。アートを身近に見ることがない彼らのためにあらかじめ用意していた小さなアート作品(NYで、アーティストたちにに折り紙サイズ紙にアート作品を制作してもらっていた)を、鑑賞してから、その紙を使って彼らに折り紙を折ってもらうことにした。彼らには明日行われるエキシビジョンのことを発表し、私たちは、美しいチューリップを折った後、紙の上に貼り付けた。そして、そのチューリップに自分の名前と将来の夢を書くように言った。とても面白かったのは、皆が 書いた夢は、弁護士か医者か先生であった。エキシビジョン用のチューリップ制作が終了し、フィッシュの制作に取り掛かかった。私は少し作り方が複雑なフィッシュの作り方を教え始め数人の生徒はよく出来た。私はその中から5人の生徒をピックアップした。

折り紙を教え始めた日からわたしのホームステイ先に授業が終わってから毎日現れる小さな少年が一人いた。彼は優秀な生徒のうちの一人で、今まで教わった折り紙をひとりで作れることを見せに来るのである。そして新しいものを教えてくれとせがんだ。私が相手にしてあげれなかったり忙しくても、あきらめず暗くなるまで何度も家に足を運んでは折り紙をせがんだ。彼は折り紙を心から楽しんでいた。この少年はいつも学校の制服を着ていて私服を着ているところを一度も見たことがない。シャツはよく見るとボタンもなく、校長先生が言った様に皆だれかのお下がりを着回しているようだった。NYだとほとんど新品の洋服を時代遅れだとかサイズが合わないからとか言う理由で処分してしまうのが普通だろう。もしこの子たちに会うことがあればどう思うのだろうか?

「今存在するものは、すべてが当たり前に存在したものではなく祖先が時間と苦労を重ねて作り上げてきた遺産である。」

Day 12

午前6時に起床。少し早く起きたのは今日行うことの準備が必要であったから。

今日は、私にとってとても大切な日であった。がしかしよく考えるとアフリカに来てから毎日同じように思っていたことに気が付いた。毎日が大切な日だということ。

ここの小学校は小さな小屋に300名ほどの生徒がぎゅうぎゅう詰めで勉強している。もちろん、保健室や図書館の設備などない。わたしが教えたのは一つの部屋で100名以上いる5歳から10歳の生徒たち。10歳前後のある生徒は幼い兄弟をおぶって学校に来ていたり、2時間ほどかけて歩いて登校する為、到着した頃にはかなり疲れた様子の生徒もいた。校長は、親がが年間$50ほどの学費を払えなくて、学校に来てはいけない生徒がいて、それでも学校に毎日通ってくるので追い返すこともあり、そのときは本当に辛いと話した。

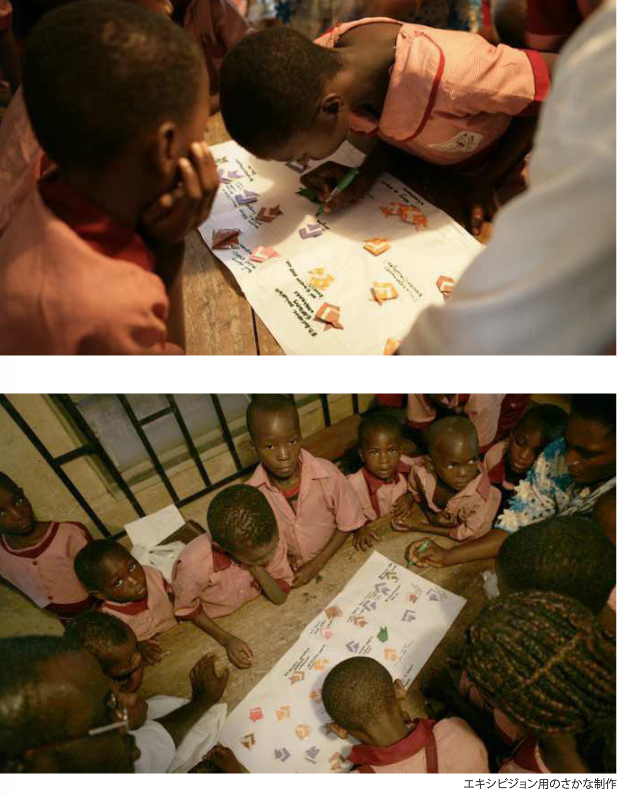

今日は、まず、エキシビジョンの目玉の一つでもある「さかな」を仕上げる予定。そしてその後はイグザム(テスト)である。さっそく最終的に色々なものが作れるようになった彼らに、好きなものを想像して創ってもらうことにした。わたしも、どんなものが出来上がるのか楽しみでもあった。だが彼らに好きな物を作るように言うといきなり躊躇しはじめ、あんなに一生懸命に学んでいた生徒たちが、戸惑ってどうしたらよいのかわからない様子でやっと一人の生徒が拳銃を作るとみんながそれをまね仕始めた。思ったより想像をするということは彼らにとって難しいらしく、教えられた事を完璧にこなすことが、彼らに与えられた教育方法であったとわかった。しかしゆっくりとそして確実に子供たちは自分の心と会話しているのがわかった。イグザムは、エキシビジョンの作品制作ということで宿題にすることにした。

彼らが大きな想像の旅をしている間、折り紙を折るのが上手な5名の生徒たちを集め集中できるように教室の外に簡易机を用意した。鶴を折るにはまだ幼い彼らだったが一生懸命集中していた。クラスで選ばれたんだからと小さな体ながら大きな誇りさえ彼らに感じていた。緊張感はあったが楽しそうにそして一生懸命に鶴を折った。選ばれた生徒全員が鶴を折れたときは皆が感動していた。その中にはあの少年もいた。そして今日の午後、ホームビジティング(家庭訪問)に選んだ生徒はこの中の一人で、いつも笑顔で明るく折り紙を誰よりも綺麗にそして速く折れる女の子だった。彼女のお宅を訪問し中学校の教師だという彼女の父親と話をしてわかったことは、彼は叔父で本当の父親ではなく彼女の両親は既に亡くなっているということだった。しかしこの父親は自分の娘と同じように彼女を大事にしていた。

明日の用意のすべてが終わった後、私は、ただお腹が空いていた。しかし、よく考えてみるとここ2日間お腹が空かない。食欲がない。この12日間、私はほとんど同じメニューを食べているのだ。でも、もちろん不満ではない。私はここ3日ほど、日本食の夢を毎日見ている。なかなか、笑える話だが本当である。ホームステイ先へ戻ったが、食卓にのっていたもので、パイナップル以外は口にすることが出来なかった。いろんな意味で私にとってここでの経験は忘れられないものになったことはこのときもう気付いていた。最後までがんばろう! 明日は最後のエキシビジョンの日である。子供たちにとっても、私にとっても素敵な1日になりますように。

「毎日が大切な日だということ。」

Day 13

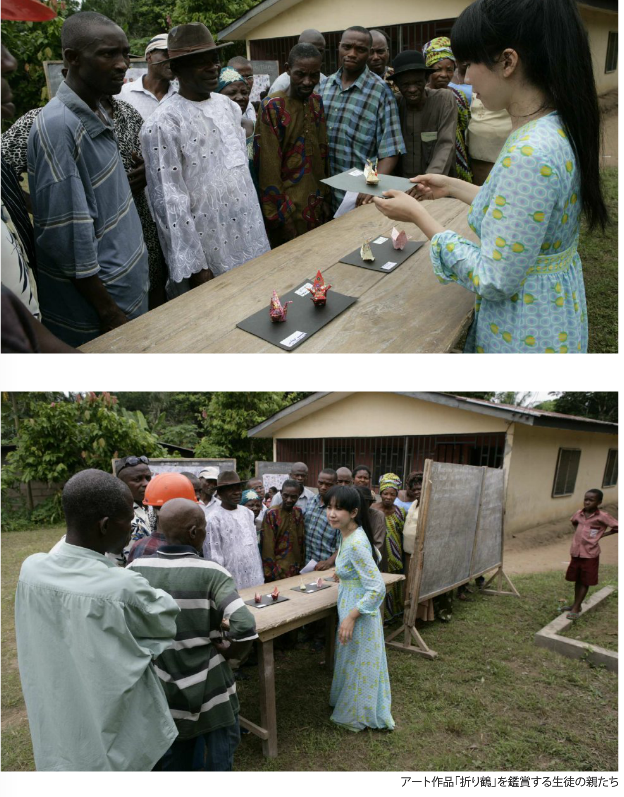

午前7時30分起床。今日は学校で授業を教える最後の日だ。そして1日限りの子供たちのエキシビジョンの日でもある。わたしはとても興奮していた。そして寂しい気持ちでいっぱいになった。小学校の庭が野外エキシビジョン会場となり、ディスプレーは子供たちと一緒に行った。すべて手作りである。アート作品には願いを込めてみんなの夢を書いた。昨日、子供たちに親を連れてくるようにとは伝えたものの本当に来てくれるのかとても不安だったが、ディスプレーが終わった頃には子供たちの親や親戚が一人二人と増えかなりの人数がエキシビジョンを見に来てくれた。

親達は初めて創った自分の子供の作品を目にし、初めて知った自分の子供の夢にただ頷いた。その表情はとても和やかだった。そして初めて見る鶴を見てこの鳥はなんだという質問もあったが、そう、後でわかったことだがアフリカに鶴はいなかったのだ。結局、親達はこの美しいトラディションをビレッジに運んできてくれてよかったと心から感謝してくれ、ビレッジの長のスピーチは、心温まるものであった。サプライズのギフトとしてこの地域の民芸品であるパームツリーの葉で編んだバックを手渡されたときは涙が出そうになった。

エキシビジョンには、たくさんの親が足を運んでくれたのだが、この小学校の半分ちかくの子供達には親がいない。マラリアや不衛生上の理由で起こる病気で平均年齢50歳ほどで大人は子供を残して死んでしまう。それからは親戚が父や母代わりで、彼らを本当の自分の子供の様に育てる。それが、アフリカ流のやり方だ。兄弟でも父、母が違うことは日常茶飯事であるが、しかし子供達は、どうやってその事実を小さな心と体で乗り切ってきたのだろう。いろいろな発見の中で、子供たちと共に学び、彼らにとって何が本当に必要なのかを考える様になった。 ここでの生活、自分への気持ちの優先順位はどうしても最後で、彼らの笑顔のために、彼らが興味を示すように、どうやったら彼らに夢を与えれるかを考えてきた。でも本当は学んだのはこのわたしで、本当はわたしがこの経験を通して「自分は何の為に生きているのか。」を教えられた。本当はわたしは彼らに与えたのではなく、与えられたのだった。

わたしがこのプロジェクトを経験した時に感じた想い。世界中で日本のトラディショナルアート(伝統芸術)を伝えて母国の歴史を世界に残すこと。10年、20年後にもしかしたらこのビレッジの子供たちが 大人になって子供の頃に出会った日本人女性の話をするかもしれないし、自分の子供に折り紙を伝えていくかもしれない。もしかしたら、違う形で彼らのトラディションになっているかもしれない。 そう想像を巡らせると楽しくて、私は、日本人に生まれたことに誇りをもって何かを伝えていくことに、心から幸せを感じることが生きる意味だと知った。

そしてアートを通したこの経験から、人間に本当に必要なものは想像力だと思った。この“折り紙”アートワークプロジェクトは子供たちにとって、一枚の紙切れから新しいものを作り、想像を巡らせることで、自分が将来何になりたいのか、自分の夢は何なのかを考えるきっかけに繋がっていったからだ。一枚の紙からいろんなものが出来る。子供なのに生活や仕事に追われる毎日の中で、想像を巡らせる時間はなかったし、彼らがこの貧しいビレッジで夢など見る事が出来ないのが現実であった。だが近い将来、そんな彼らにとって折り紙は想像力への小さな架け橋になればいい。

私は、子供たちを通して自分自身を見つめていたことに気が付いた。夢を追いかけてNYに託した自分、そして当たり前の生活の中で忘れかけていたもの。私にとってのこれからの生き方。それは生きることは決して当たり前ではなく、心から幸せを感じる心を養うことからのスタートだった。

それは小さなビレッジで見つけたとてもシンプルなことだった。

「日本人に生まれたことに誇りをもって何かを伝えていくことに、心から幸せを感じることが生きる意味だと知った。」

ーニューヨークでは経験できないこと in ナイジェリアー

バケツの冷たい水を使って毎日シャワーを浴びた。

たくさんの蚊、そして20箇所以上咬まれた私の全身。

マラリアの薬は、私の体には強すぎで吐き気を誘う。

毎日同じアフリカンシチューを食べていた。(最後の3日間は、食べる事をやめた。)

強い日差しと湿気。汗が止まらない。

電気がない生活。

水がない生活。。。

第4章 これからの生き方 NYへ戻ってからの自分の変化、愛と共に

ナイジェリアからNYに戻ってからの変化

一番嬉しかったマラリアの薬から手を切れると思っていたことだが、帰国してから2週間飲み続けなければいけなかった。だが、以前のように吐き気を感じることは一度もなかった。

熱いシャワーを浴びたときの感触は格別でまるで天国にいるような気分だった。だが、流れる水がもったいなくてしょうがなかった。しばらくは子供たちの笑顔が私の脳裏から焼き付いて離れず、彼らにどれだけ愛着を感じていたか離れてみてよくわかった。私たちが育てたものは「愛」であったことを知った。

私は心が共鳴し合って愛する人を通して自分自身を知った。愛する人たちは自分の鏡であった。私は少しずつだが自然体でこうありたいと願う自分に向かっていることを感じずにはいられなかった。帰国してから予定していた手術は無事成功して、マラリアの薬のおかげで手術後の抗生物質は必要ないとドクターから伝えられた。私の経験から一つだけ確実にいえることは、アフリカという未知の国でたくさんの小さな愛という種に水をあげれたかなということ。その愛は永遠に消える事はないだろう。

考えさせられたこと、心で感じた伝えたいことすべて。

人間は生まれたときから心の中に一種類の種があって、それを育てるために生まれてきたんじゃないかなと思う。ナイジェリアの子供たちは一人も弱音を吐かず自分の力でその種を育てることが出来る小さな賢者だった。最後に見た彼らの姿はとても誇らしげで美しく彼らは自分の力でその種を育てることが出来た。そして彼らが得た経験という宝物は誰にも奪うことが出来ないし、彼らが大人になったとき、この経験を伝えていくだろう。

私たちは大人になるにつれ、欲望と背中合わせで生きていくことになる。ある人は物欲であり、ある人は地位欲や名誉欲そして権力欲であり、またある人は支配欲であり、そして金銭欲、お金ですべてが買えるという物語を作り上げようとする。NYへ来た時、そのある人とは私自身であり、NYという場所が幸せにしてくれると思っていたのも事実である。でも気付いたことは、すべての答えは自分の内側にあるということ。人間はどの環境や状態におかれたとしても自分を幸せにすることが出来るのは自分自身だけということを知った。

本当はその種を育てるのは自分しかいない。

ナイジェリアの子供たちはただないがままを自由にに生きているだけなのである。彼らは不自由でも不幸せでもない。そこには、人間が作り出した外側だけの価値観は存在しない。先進国に住む私たちを苦しめたり、悲しめたり、不幸せにするのは、私たちが自分で作り出した外側の価値観(自分と自分以外の物を比べるものさし)だけだと思う。彼らは生きていることへの困惑も存在しないものを悲願する時間も意味もないことを自然から学び、与えられたものを素直に感謝することを自分の内側で感じている。

先進国に住む私たちにとって簡単に手に入る幸せ 「欲を満たしてくれるもの。」は常に人の外側にあり、いつのまにかそれを手にすることが当たり前になっている。そしてそれ以上のもの(物質的、刹那的なものであったり、スリルやファンタシー、こうあるべきという世間のものさしで図られたもの)をどんどん貪りはじめまた欲する。ある人はその繰り返しの人生である。そして私たちは欲と欲が共 鳴しあう世界を外側に作り上げ、もはや人間は本当の幸せにたどり着くこと自体をを簡単に難しくしてしまっている。不運にも私たちは幸せになれない世界を作り上げてしまった。だから世の中に「自分は幸せである。」と心から言える人が少ないのはそのせいではないだろうか。幸せとは本来、元から自分自身の中にあるもので追い求めるものではなく、与えることで心の幸せに気付く。それが、真実の幸せなのではないだろうか。世界中の人々にその気付きがいつか訪れるだろうか。死に直面した時に価値があるものが何かを気付くには遅すぎる。

人は人と同じ気持ちに触れたときに「共鳴」する。子供たちと私はお互いを慈しむ心が共鳴し、ただ喜びに満ち溢れた時間が流れていたと思う。本来、愛とは欲から生まれるものではなく、だれかを尊い、そしてただ幸せになってほしいと願うことである。愛は知らず知らずのうちに自分本来の姿を教えてくれる。それは相手に映し出されるのである。そこから私たちは自分を知るという経験をスタート地点に、人生の旅がはじまる。自分を知ることはもちろん今日や明日というわけにはいかないけれど、この自分と向き合う勇気と忍耐のいる行為(愛)はいつの日にか「生きる意味」を教えてくれる。

もしこれから世界中が欲望を求める人々ばかりになれば、その気持ちが共鳴し奪い合いの世界が必ず訪れる。何も知らないことはとてつもなく恐ろしい事実である。それには全ての人間に責任が関わっていることをほとんどの人は知らない。私たちは人間の「欲望」に水と光を与えて誰かの欲の芽を育てていないかということを掘り下げて考えていかなければならない。

「自分の欲望を揺さぶるものと共鳴していないかどうかをすべての人に知ってもらいたい。」

誰でも出来る事。それは人々の愛の部分と共鳴し合いこの地球を愛に満ち溢れた世界へと変えることだと思う。不思議なことに、ナイジェリアからNYへ帰国した後のある朝、目覚めると自分の内側に秘められていた欲望が自然に搾り出されたのを感じた。自分を知るということは自分の欲望を知ることでもあり、目の前にいっぱい溢れ出てきたその欲望はすべて外側から発信されたものだと感じた。その「恐ろしいもの」は、ずっと自分の内側に潜んでおり、わたしを長い間幸せから遠ざけていたものだった。原因である欲望は、搾り出される結果として終わりを告げ、よく朝、同じ場所に愛情の芽が顔を出した。

第5章 あるがまま、ないがまま。 経験から未来の若者へ伝えていきたいこと

、、、そして4年後、今の自分がどう変わったか 。

2011年の今、ナイジェリアから戻り、4年ほどの歳月をへて、少しずつ愛の生き方にシフトしている。折り返し地点を過ぎてからは、自分がこうありたいから、人のためにそうしてあげたい思う自分がいる。あるがまま、なにがままにすべてを受け入れる。あることは感謝である。ないこともまた感謝である。人間はないところからも学ぶ事が出来るからである。わたしは、ないところでたくさんのことを学ばせて頂いた。いや今は、真実の学びはないところに実はあるのではないかと思う。

2008年から始めたギャラリーは、はじめに1人のアーティストを助けるためにはどうしたらいいのかというたった一つの理由か始まり、それが原因となり今日に至る。その原因の結果、ギャラリーオープン当初の作品数は約50点、所属アーティストも15名程度だったが、2011年現在では、ギャラリーコレクションの数は1000点以上、世に出したアーティストの数も500名を超える。幸せな生き方とは名誉、地位。金というものさしで決めるものではないと考える多くの若者たちがこの場所を足がかりに自分の夢の手がかりを見つけようと向かってくるようになり、この場所で何かを学びたい若者が、最近多く訪れるようになった。日本のトップレベルの教育を受けた若者たちが、現代の社会に不安を抱えていることは事実だと実感せざる負えなくなった。(いままで、東大や慶応などの学生たちが、このギャラリーへ研修に訪れている。)

物質的満足が仮にも幸せではないことを理解している子供たちはどんどん増え続けるが、幸せを学ぶ場所が極めて少ないことも否めない現状なので、どうすれば彼らに自然と夢が持てるのだろうかと思う。夢を持つことはすべての人間に持っているすばらしい才能である。だが、夢をかなえることは魔法ではない。夢を想像することは清清しく気持ちがいいものだが勘違いをしてはいけないのは、本を読んだり、想像したり、夢を語ることが夢を叶えるための方法だと思っていること。想像はあくまでも、旅の目的地を知ることである。そこから航海もしくは、登攀するにあたり、準備が必要である。出発してからは毎日一歩ずつ確実に経験をしなければ夢は到底叶えられない。しかし、夢を語ることができなければ、どこへも辿り着くことは出来はしない。やはりすべては愛を通して自分を知ることから始まる。

世の中には欲望よりも、願いという神聖な所に生きている人もいる。その人は、欲望とは触れ合ってはいない。同じ年齢で私の親友であるC氏は脳外科医である。彼はプライベートを犠牲にしても日々人助けに励む。赤ん坊を持つ母親の気持ちがわかるだろうか?夜中じゅういつ赤ん坊に起こされるかわからない状態を何年も続けていて心から休まることは出来ないのである。だが、彼は信じられないくらいの睡眠不足でさえ患者と家族のために自分を投げ出すことができる。それはもちろん欲望を超越した人間愛である。人間の死の淵にたって生きている人は本当に人間にとって必要なものを知っている。

彼の話を聞いたときに私は人間の目に見えない生き方の原因を、本来の自然の形に戻す手助けが私の経験を通して出来るのではないかと思った。ナイジェリアから帰国3年後、50ページに及ぶ原稿が入ったラップトップをアメリカの航空会社のミスにより紛失されてしまったとき、一度は執筆を諦めたが彼の純粋な生き方からモチベーションと生きることへの感謝を再び貰い、もう一度原稿用紙1行目から書き直すことに挑戦した2010年の12月1日がこの執筆を始める原因となっている。そして、その結果として歳月を超越してこのストーリーを通してあなたと出逢う事が出来た。

最後に伝えたいことは、わたしの欲望からではなく愛と共に執筆したこのストーリーを読んで頂いたことへ心からの感謝の気持ちと、少しでも多くの人の心が愛で共鳴しあい、愛の芽が育ち、また次の世代のために愛の種を残していくことができたら、私を含め全ての人が「何の為に生きているのか。」を短い一生の中で改めて実感することができるのではないかと思う。

「この広い宇宙を想像するとともに自分の内の宇宙を見たとき、

自分の中の宇宙が同じように無限大であることに気づく。

あなたの宇宙をいつか「愛」と名付けてほしい。」