中山祐次郎と申します。34歳独身、都内の病院で外科医をやっています。

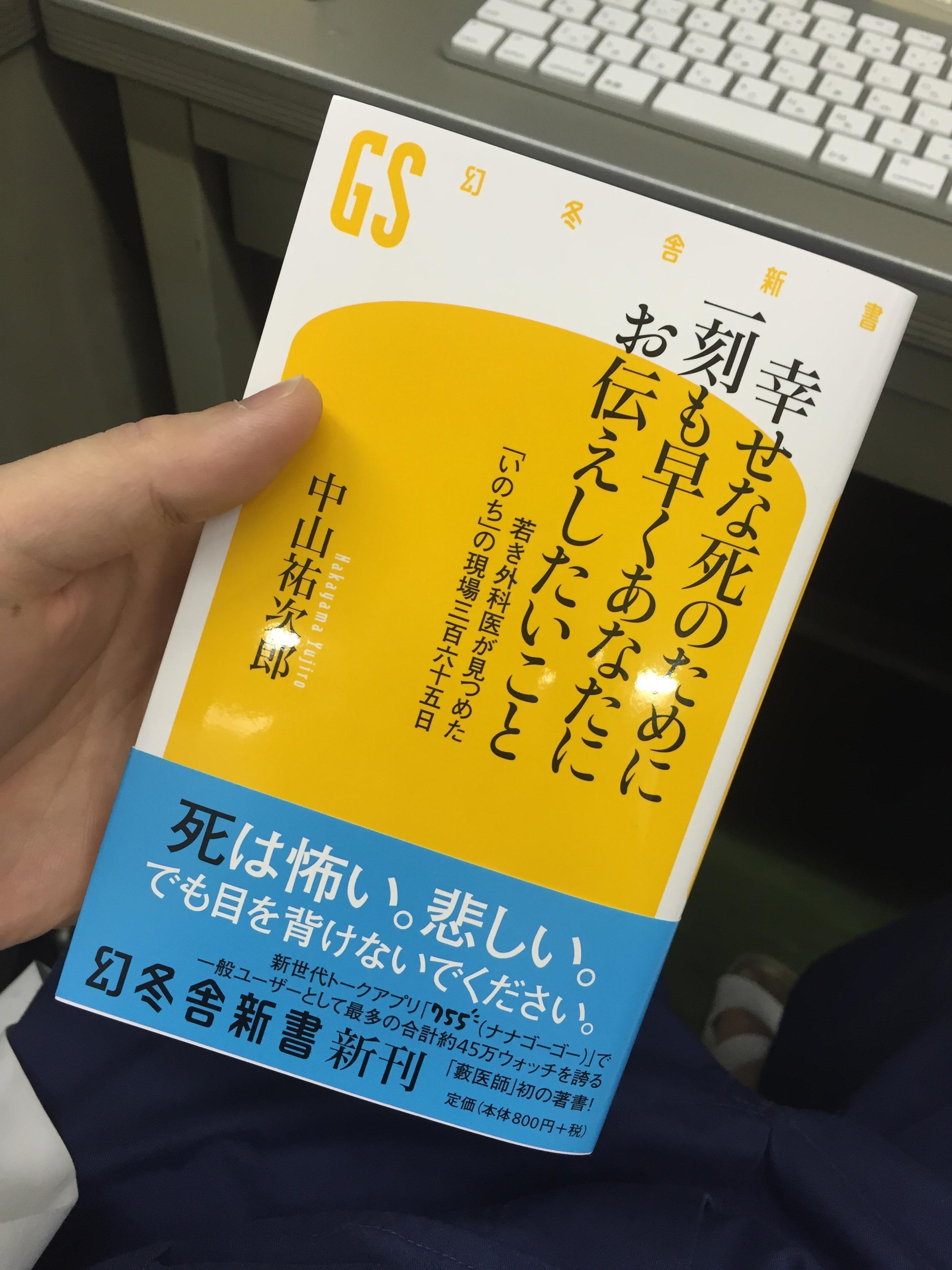

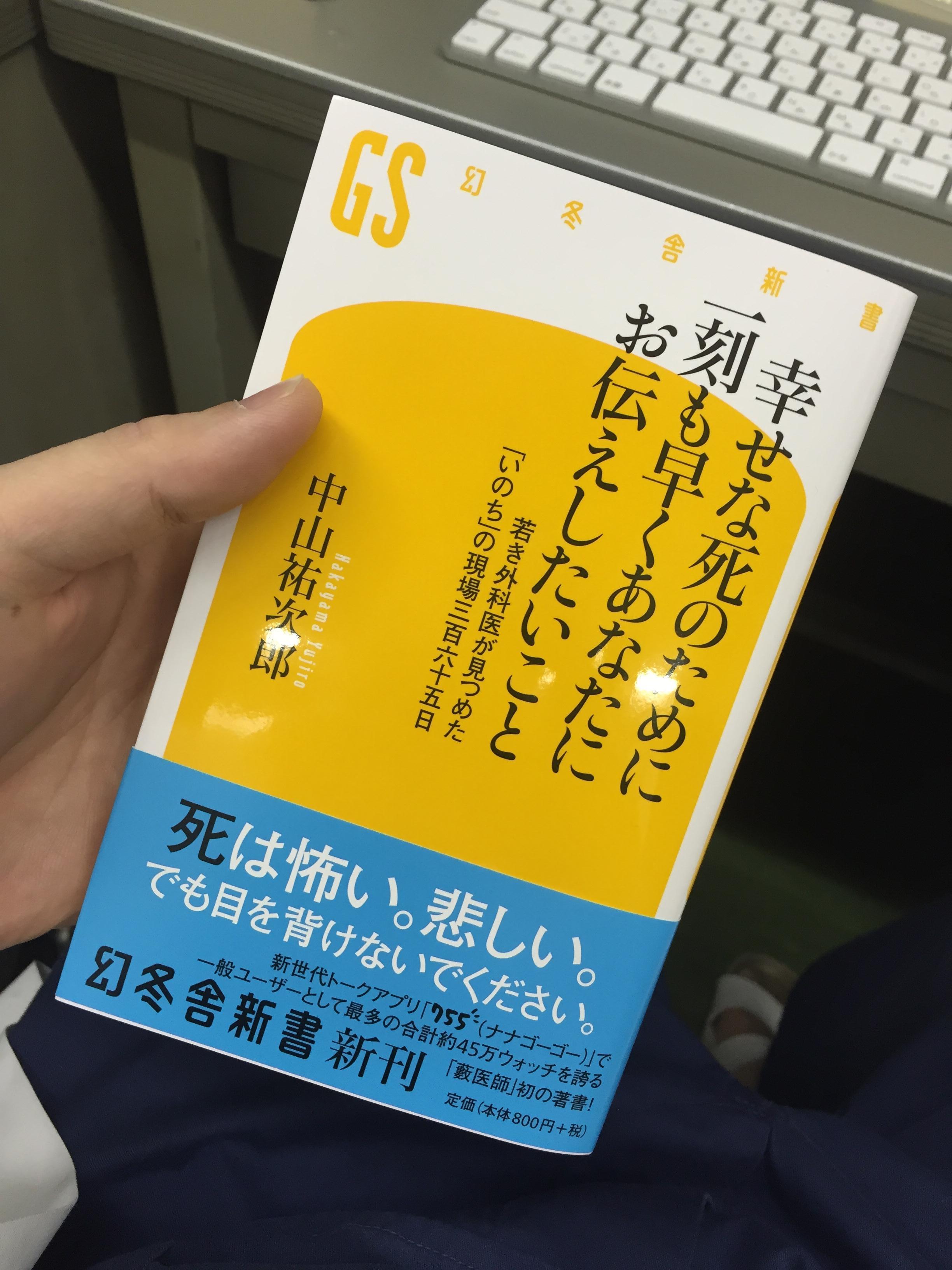

2015年3月25日、僕が初めて書いた本が幻冬舎から出版されました。

これです。

まったくの「書き手」としてどシロウトだった僕が、どんないきさつでこの本を出版できたのか。

僕の人生に起きたとんでもない出来事の数々。

そんなお話をしたいと思います。書いてあることは全て実話です。

10分くらいで読み切れます。

どん底だったあのころ

2014年、雨の季節。

僕がここ、Storys.jpに書いたこの記事。

僕「「ヨーロッパに向かうフライト中に、「お医者様はいませんか」に応えて出ていったら、とんでもないことになった若い外科医の話」」

たくさんの方が読んで下さり、Storys.jpの方がyahooヘッドラインにまで使って下さって、最終的に28万pvまでになった。

とんでもなくびっくりしたのは、「飛行機 医者」で検索するとこの記事が一番上に出てくるようになったこと。

高校時代の友人から、「よう、空飛ぶ医者になったんだって?」なんて茶化したメールが何件か送られてきたりした。

でもその頃、実は僕はどん底だったのだ。

その前の年。2013年の夏

医者になって7年。

1000件を超えるオペに入り、何枚の死亡診断書を書いたかわからなくなったころ。

「大学医局」という組織に入りそびれ、外科医の9割以上がのっかる王道キャリアからも完全に外れてしまった僕。

僕「「生と死」について、書きたい。」

コップに注ぎ続けた水がやがてあふれるように、こんな想いは僕という器から溢流し言葉になった。

その頃の僕の日常って、こんな感じだ。

自分より若い人のお看取り。同い年の患者さんの手術。

生まれたばかりの赤ん坊と若い奥さんを残し旅立った患者さん。

突然見つかった時には、もう手の施しようがないくらい進行していたがんの患者さん。

初対面で病状のお話をすると涙を流し、「なんとかなりませんか」と言われ「すみません」としか言えなかったこと。

そして、何よりも。

出会う人の半分くらいは、5年以内にはこの世にいない人だった。

僕「自分の死に直面して、恐れおののきパニックに陥る人がなんて多いんだろう。」

僕は、ショックを受けた。

なんとかしたい。

少しでも、「その時」の恐怖と混乱をやわらげたい。

僕「でも、一体どうすればいいんだろう??」

そんな疑問や想いが少しずつ、少しずつ募っていったんだ。

誰から執筆の依頼があったわけじゃない。出版社にコネがあったわけでもない。

ただ僕は、ある日を境に書き始めたのだ。

高校時代の友人で、本を書いていた奴を介してとある編集者さんにお話をすると、

ある編集者さん「「まず、書いてみて下さい。」」

とのお返事。

テーマが「死」に関するものだったからだろうか。

僕は徐々に眠れなくなり食欲をなくした。時には、涙を流しながらMacBook Airのキーボードを叩いた。

終わりのない、真っ暗なトンネルをたった独りで歩いているような、そんな気分。

僕は平日の夜と日曜日が来るたびに、日中の手術でくたくたに疲れきった肉体を連れて、漆黒にぬめったどろどろの「死」に会いに行った。

そこでは死んでいった祖母や友人、患者さんたちが僕に語りかけてきた。

「書いている」ということは、ごく親しい2, 3人以外には誰にも言えなかった。

ともだち「「死?重いよ。」」

ともだち「「出版できるかもわからないのになんで書いてるの?意味分かんないっしょ」」

なんて馬鹿にされそうで言えなかったのだ。

誰からも頼まれない仕事に、苦しみながら没頭する僕は、まるで暗い夜にぽつんと浮かぶ三日月みたいに孤独だった。それでも、書いた。

光らなければ、書かなければ、救われないとでも言うように。

学会で忙しい秋が過ぎ、冬になった。

まだ僕は書き続けた。止まらなかった。

結婚もしておらず、何も出来ない若造が語る「生と死」だ。説得力もなにもない。ありきたりの言葉では伝わらない。

まずは自分と深く向き合わねば、心を裂いて身を砕いて書かねば。

僕が生きること、そして僕がいつか死ぬこと。考え続ける日々。

内容の大きなテーマは、

「「死を想え -memento mori-」」

に定まった。Memento moriとは、ラテン語で「死を想え」という意味だ。

死を想う。

そうすることで、自分の本音に気づく。

そしてそれに沿って生きることができたなら、最期の時の無念さはいくらかマシになるのではないか。

「幸せに死ぬ」ことができるのではないか。

途中で書くだけでは飽き足りなくなり、タイトルに「死」とつく本を片っ端からAmazonの中古本で買い読み漁った。50冊くらいは読んだだろうか。テレビ番組だって、タイトルに「死」や「終活」とつく番組は見た。

そう、たぶん僕は誰かと議論をしたかったのだ。

「死」について、真剣にだれかと話しあいたかったのだ。

自分で自分を追い詰めながら、しかしその孤独さから逃げ出したかったのだ。

まわりの見えぬまっくらな暗闇の中で、ただただやみくもにジャンプした。そうするしかなかったのだ。

ある日、自分の書いた原稿を読み返していたら、あることに気づいた。

「「この話は、すいぶんとひとりよがりだな」」

そこで、インタビューをすることにした。友達が出した本に、インタビューが載っていてとても面白かったからだ。

友人のつてで、一人はなんと現役プロレスラーにお会いすることができた。

そしてもう一人は、自分が加入している生命保険の担当の女性。他にもパイロットや葬儀社の知人、緩和ケアナースにお話を聞いた。

そんな風にいろんな人とお話をして、僕は少しずつ「死」を学んでいった。

いや、少しずつ「死」に親しんでいった、といった方が正確かもしれない。

2月になった。冷たい空気の中、梅の花弁が少しずつ開き始めた。

僕「書き終わった・・・。」

ついに、書き終わった。目標だった6万字に達した。およそ本一冊分だ。

そうして書いた原稿を、祈る気持ちで「まず書いてみて」と8ヶ月前僕に言った編集者さんにメールした。

挫折、そして755との出会い

それからはただお返事を待つ日々。

ひと月経ち、ふた月が過ぎた。春が過ぎた。

毎日起きては、夜中にお返事が来ていないかと、携帯を見た。しかし来なかった。ただずっと、待った。

半ば諦めかけた6月、ついにお返事が来た。すごく長文で丁寧なお返事。

でも、結論は

ある編集者さん「「現状ではすぐに出版という形には、残念ながらいきません」」

だった。

がっくりと、落ち込んだ。

やっぱりか。

僕みたいな、無名で若造の医者が吐いた言葉。

名医の本ならともかく、まだ駆け出しじゃないか。

「こんな原稿には何の価値もないんじゃないか。」

こんな考えが頭の中をぐるぐると渦巻いた。

僕は落ち込んで抜け殻のようになった。ただただ逃避するように日中の手術と仕事にのめり込む毎日を送っていた。

そんな失意の日々、ふとあるアプリに目が止まった。

「755(ナナゴーゴー)」という、スマートフォンのアプリ。掲示板のような、フェイスブックのようなツイッターのようなアプリ。変な名前だな。

私は何の気なしに「藪医者(やぶいしゃ)外来へようこそ」という自分のトークルームを開設し、「藪医師(やぶいし)」と名乗って日々のことを呟いた。

ちょっとやけくそだったから、そんな自嘲的なハンドルネームにしたのかもしれない。

僕「「藪医師(やぶいし)」と名乗ろう。」

755というアプリは、今でこそテレビCMをやったりAKBやE-girlsが参加してにぎわっているけど、当時は有名人も少なくユーザーもたぶん数万人程度のマイナーアプリだった。

原稿がボツになって落ち込んでいたからだろうか。傷ついていたからだろうか。

僕は自分でもびっくりするくらい素直に、そこで話をしたんだ。

755での、文字と写真だけのコミュニケーション。名前も顔も出さない完全な匿名。僕は普段誰にも言えないような、医者としての本音をぽつぽつとお話しした。

親しかった患者さんが亡くなったときの落ち込み。

「あと1ヶ月はもたないでしょう」なんて絶望的な見通しを患者さんにお話した時の、ズシンと胸にのっかる重し。

若い医師への指導の苛立ち。難しい手術への恐怖、そのオペがうまくいった喜び。

あげくのはてには自らのお金の話や恋愛模様まで、僕はリアルの友人にさえ言えないようなことを赤裸々に語っていた。

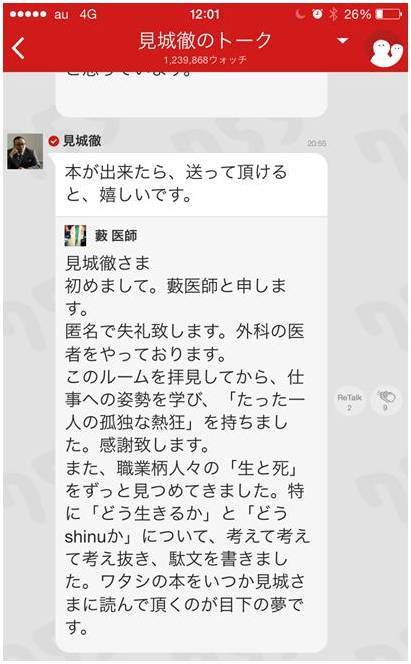

2014年の秋になり、見城(けんじょう)徹さんという方がこのアプリを始めた。憧れの出版社、「幻冬舎」の社長さん。「伝説の編集者」。出版業界では知らぬ人のいない方。

※見城徹さん。幻冬舎社長。

私も著書を読んでおり、秘かに憧れていた。

僕「なんと、あの見城さんが755に!!」

僕は激しく興奮し、喜び勇んで見城さんのトークにコメントをした。あんな大物から、自分のコメントに返事が本当に来るんだろうか?

※初めて見城さんに書いたコメント。このころ755では「死ぬ」と書くと文字化けしてしまうので、苦肉の策で「shinu」と書いていた。

僕「うわっっっ!」

初めてお返事が来たときは、声を出して舞い上がった。

その時、彼に接する僕の気持ちの中に、「自分の原稿を読んでいただけないかな」という下心があったことは否定できない。

でも、そんな媚びへつらいは簡単に見透かされるだろうし、通用するとも思えない。

相手はあの大手出版社を一から作り上げた男。レッドオーシャンにダイブした男。歳も親父と同じくらいだ。

僕「小手先の通用する相手じゃない・・・。」

いっぽう僕は、哀しいくらいに何者でもないただの一介の外科医だった。

日本に28万人もいる医者の中で、しかもまだ駆け出しといっていいほどの。

もし万が一彼に僕の原稿を読んでいただけるのであれば、たとえ箸にも棒にもかからなくたって構わない。

いつしかそれは、僕の夢になった。

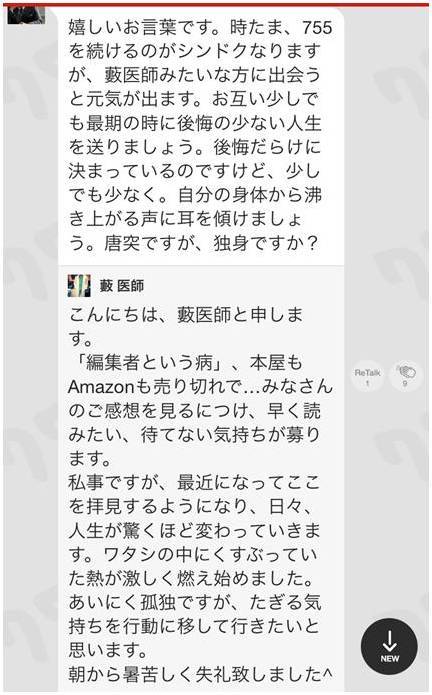

それから755上でおそるおそるコメントをし、びくびくしながらの交流。

↓こんなぐあいだった。

こんな風にして僕は、憧れの人に熱い想いを伝え、しかもお返事までいただいていたのだった。

この見城さんあてのコメントにある「ワタシの中にくすぶっていた熱」とはまさに、「生と死について書きたい」という熱そのものだったのだ。

どきどきしながら、見城さんのトークルームを穴が開くほど見つめる日々。

しばらくして、とんでもないことが起きた。

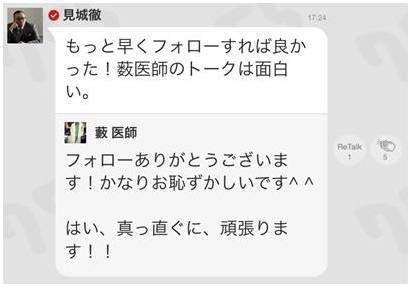

ある日見城さんはたまたま僕のトークを読んでくれたらしく、

「うわっ」

またしても声をあげ、iPhoneを持つ手が震えた。

憧れの人に、自分のトークルームをフォローされる。

つまり自分の想いの丈を、この胸に溜め込んだ熱のほとばしりを見てもらえる。

信じられないことが、まさか本当に起きるとは。

僕は相変わらずリアルな友人には誰にも言わず、どんどんこの不思議なアプリにのめり込んで行った。

そして。

私はいつものように、755上の自分のトークルームでぶつぶつと呟いていた。

「生と死」について自分なりに本一冊分を書いてみたこと、でも一度ボツになったこと、そして諦めてしまったこと。

「正面突破」「圧倒的努力」そんな見城さんの言葉が、情けない僕の背骨にぐりぐりと刺さるようだった。

そして、ある日。

見城さん「「すべての新しいものは、たった一人の孤独な熱狂から始まる」」

という言葉を、見城さんの著書で見た。初めてではないのに、何度も見た言葉なのに、この時はバットで頭を殴られたような衝撃を受けた。

僕は、たった一人だった。

天皇の手術をした外科医や、ナントカ大学名誉教授ならまだしも、本を書く若い外科医なんて、聞いたことがない。

しかもまだ、何かを成し遂げた訳ではない。でも、この胸の熱狂は、もうおさえきれない。

僕は、決めた。

僕「「もう、諦めません」」

755で宣言した。小さい声だったけど、でもしっかり目を見開いて、声を張った。

どんな出版社でもいい。どんな形でもいい。何度書き直しても、何年かかってもいい。必ずこの原稿を、カタチにする。

そのモチベーションは、お金じゃない。有名にだって、できればなりたくない。

でも、僕は死に臨む人たちを「なんとかしたかった」。

「救いたかった」なんて、傲慢なことは言えないかもしれない。

でも、病院という特殊な環境で、毎日毎日「死」に直面するという特殊業務に携わっていて、声を上げずにはおれなかった。

旅立ちの直前に、その生のクライマックスに、混乱し恐怖に苛まれる人たちを見て、何もしないわけにはいかなかったんだ。

そしてなによりも、そんな患者さんに対して何もできない無力な自分を救うために、書かずにはいられなかった。

みっちりと推敲し、加筆をした。「これ以上はできない」ところまで書き込んだ。二ヶ月くらい、何十回も自分の書いたものを繰り返し読んだ。そして、僕はあの憧れの出版社、「幻冬舎」に原稿を送った。

そして、このコメントを書いた翌日。

突然僕のiPhone4sに、知らない番号からの着信が。

まさか・・・

小木田さん「「私、幻冬舎の編集者をやっています小木田(こぎた)と申します。原稿を読ませていただきました。ぜひ一度お会いしたく存じます。お時間のある日に、弊社までお越し願えますか」」

優しそうな、それでいて一瞬で切れ者とわかるはきはきとした喋り口の女性。

僕「「わ、わかりました。では4日後の15時に・・・」」

僕はとっさに手術予定表をみて、午後に手術が無い日を選び震える声でこう答えた。

あこがれの人に、逢いに行く

そして12月のある日の昼下がり、僕は慣れないスーツをまとい山手線の代々木駅にいた。

約束の時間より早く着きすぎた僕は、緊張のあまり昼に代々木駅前でなぜか家系ラーメンを食べてしまった。

「しもた、口がくさい。どうしよう・・・。」

仕方なく駅前のファミリーマートで歯ブラシを買い、トイレで歯を磨いた。いったい僕は何をやってるんだろう?

そしてiPhoneのgoogle mapを頼りに歩くこと10分。

幻冬舎のビルに着いた。5階建てくらいのビル。すぐ向かいには2号館がある。

なんだか「ゴゴゴゴ・・・」と聞こえてきそうな、迫力のある建物だった。

※幻冬舎 1号館。

約束の時間より40分くらい早く着いてしまったので、一旦離れて近くのスタバに入る。

「ソイラテなら豆乳だし、なんとなく口臭もおさえられるかも」

そう考えて、ソイラテを飲んだ。

・・・。

ぶはっ!!!!!!!

二口くらいでものすごくムセた。スタバ中の人が、僕を見た。顔が真っ赤になった。

もう何も手につかなかった。

こんなに緊張したのはいつぶりだろう。どんな大手術の前よりも、国際学会の英語プレゼンの前よりも、僕はカチコチになっていた。

約束の時間の20分前になったので、「幻冬舎」と書いてあるビルの目の前に行き、編集者さんの小木田さんに電話を入れた。

「「あ、私中山と申します。本日こちらに伺う予定だった、中山です。少し早めに着いちゃったんですが」」

もう敬語もクソもない。

「今伺いますので、ちょっとお待ち下さい」

そうして待つこと30秒。優しそうな女性が、ドアから出てきた。うわ、幻冬舎の人だ。秘書さんだった。促されるままにエレベーターに乗り、会議室へ通される。

3メートル四方はありそうなくらいの「正面突破」と書かれた額が、廊下に掲げられている。

全身の立毛筋(りつもうきん)が収縮し、毛が立つのがわかった。

待っていると、小木田さんがいらした。やっぱり優しそうな方。しかもネイルがかなり凝っていて、お話しながら観察していたら少し緊張がほぐれた。

僕「「ところで、ネイル素敵ですね!」」

小木田さん「はあ。もうすぐ見城が参りますので。」

流された。しかも圧倒的に。

僕「さすが幻冬舎の編集者さん・・・。」

・・・。

・・・。

ゴクリ。

もうすぐ見城さんが来る。

僕は今、憧れの人に会おうとしている。僕の人生を、音を立てて変えたその人に。

そしてついに、その人は会議室に入ってきた。

YouTubeでみた、「編集者という病い」の表紙でみた、755のトークの顔写真でみた、そのままの人。予習通りの人。

なだれのように、色々な情報が僕の頭の中に入ってきた。医者の職業病だろう、身体的な所見を見てしまうのだ。

やっぱりすごい肩幅だ。眼光が鋭い。でもその割に、よく聞くと優しい声をしている。

スーツはやっぱりアルマーニだ、ネクタイもアルマーニだな。そして少しお疲れになっているようだ。

びりびりと、部屋の空気が振動を始める。酸素濃度が15%くらいまで低下する。

圧倒的存在感。

そしてまずは名刺交換だ。

医者をやっていると、名刺を交換する機会はほとんど無い。名刺を持っていない医者のほうが多いくらい。

本気の名刺交換は、たぶん生まれて初めてだ。

名刺入れさえ持っていなかった僕は、生の名刺を上着の左胸内ポケットに4枚入れておいた。

見城さんと向かい合い、見城さんが名刺を出していらしたそのタイミングで一枚ぱっと出そうとした。

すると・・・。

なんと4枚全部出てきてしまい、幻冬舎の会議室の床になんと僕の名刺が散らばってしまった。上手く拾えない僕。

誰もくすりとも笑わない、しんとした広い会議室。緊張はピークに達していた。

それから始まった、50分間の会話。本のこと、僕の職場や私生活のこと、755のアプリのこと・・・。

見城さん「「すごいね、感動したよ。でも、始めに僕はこれを読まなかった。まず小木田さんに読んでもらって、感想を聞いたんだ。そしたら、彼女が『これは世に問いたい』と言った。そして僕も読んだ。感動的だった。3月末に出版しよう」」

僕「あ、ありがとうございます!!!」

信じられぬ言葉の数々。巨人を前に、僕はただ微笑んで「ええ、ええ」としか言えなかった。

見城さんが途中でいなくなってから、小木田さんと具体的なスケジュールを打ち合わせした。

僕は、フラフラになって幻冬舎を出た。

外はすっかり暗くなっていた。

満月が、ただ静かにやさしく僕を見つめていた。

※幻冬舎を出た直後に撮った一枚。「幻冬舎」の看板の上に、満月が光っていた。

その後のことは長くなるのでまた別の機会に。

こんな風にして、僕の書いたものは本になった。

でも、僕の熱狂はまだ始まったばかりだ。

この本を、読んで欲しいと思う。このちっぽけな、何者でもない34歳の若造外科医の渾身の想いを注いだこの本を。

特に、「死ぬこと」なんて考えたことのない人に。普段本なんて読まない、という人に。

立ち読みでも中古でも回し読みでも図書館でも、なんだって構わない。

もし読んで下さったなら。

いつか必ず来る、あなたの「その時」の哀しみや苦しみを、恐怖をそっと和らげてくれると思うから。

「死ぬこと」について考えることは、イコール「生きること」について考えることだから。

そして、どうやったら幸せに生き、どうやったら幸せに死ぬことができるかが少しわかっていただけると思うから。

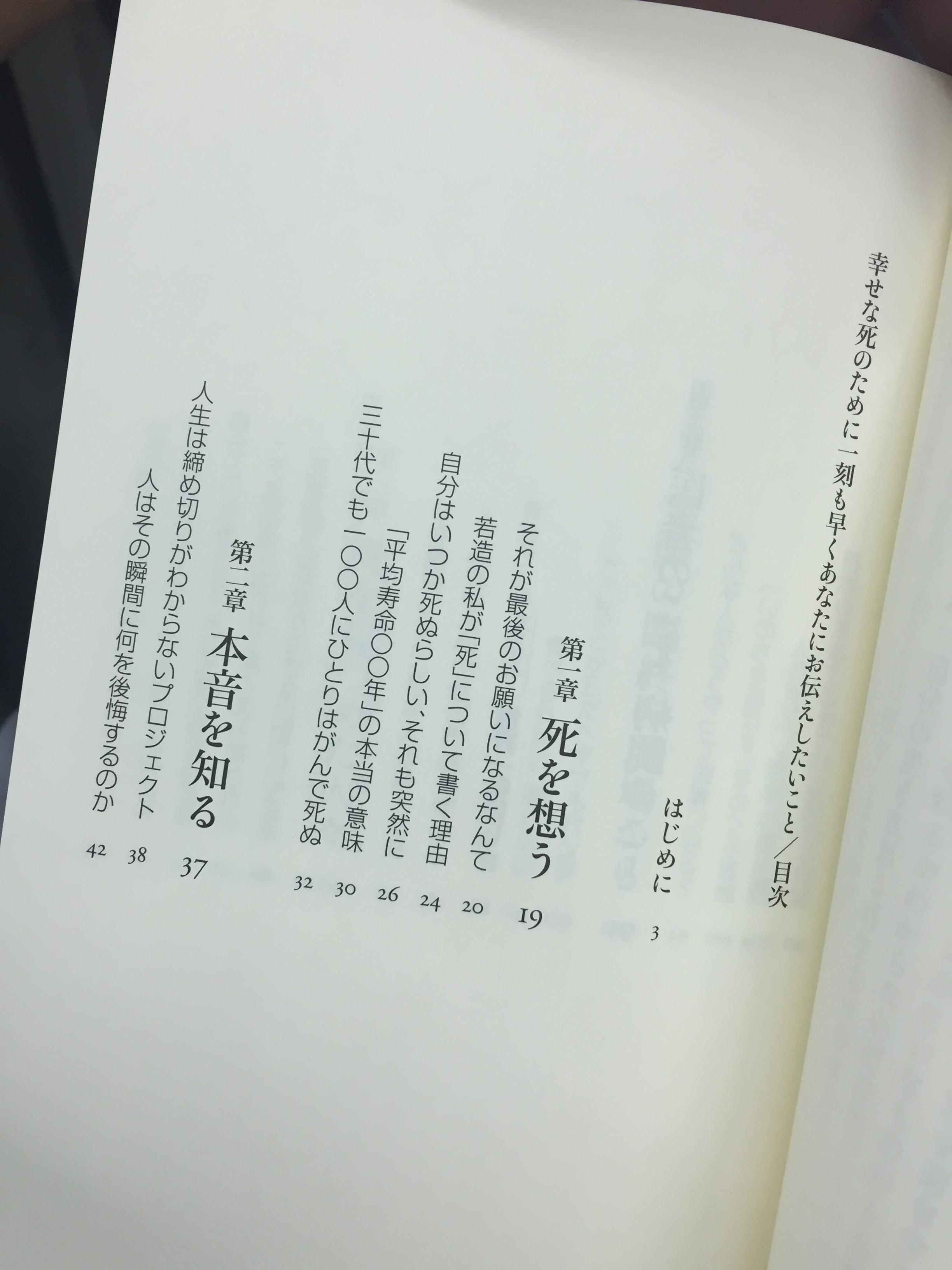

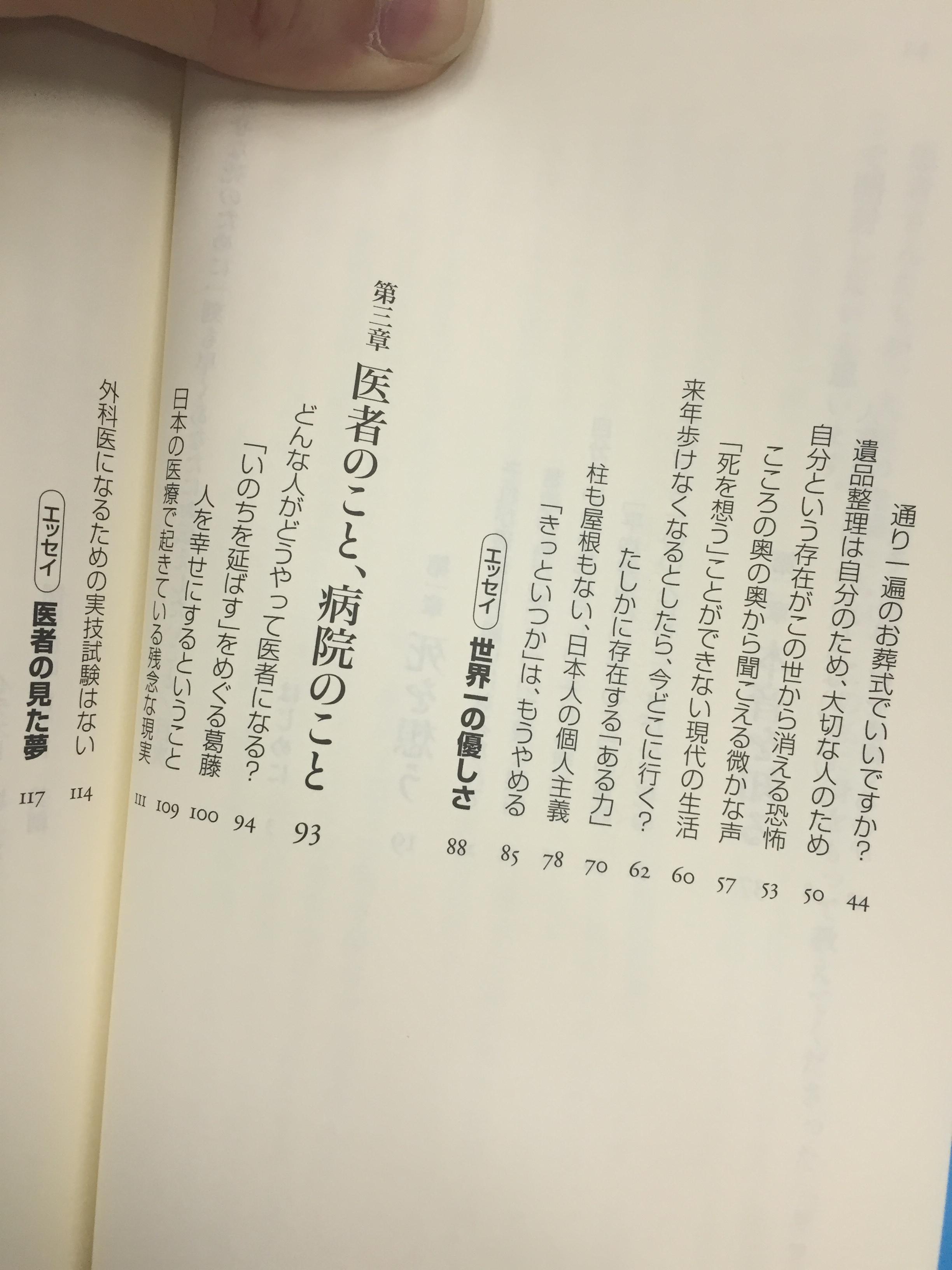

参考までに、本の表紙と目次を下に貼っておきます。

アマゾンのリンクはこちらです。

http://www.amazon.co.jp/dp/4344983777